王冬龄:

书非书,何归?

■ 记者 王 珏

|

世间是有形的,

所以,有你有我,

生命是无形的,

所以无你无我。

从形中出走,寻找当下的力量,

便创造了新的形和生命,

在多维的世界中,

你可抓得住了真实的你?

王冬龄:

书非书,何归?

人物名片

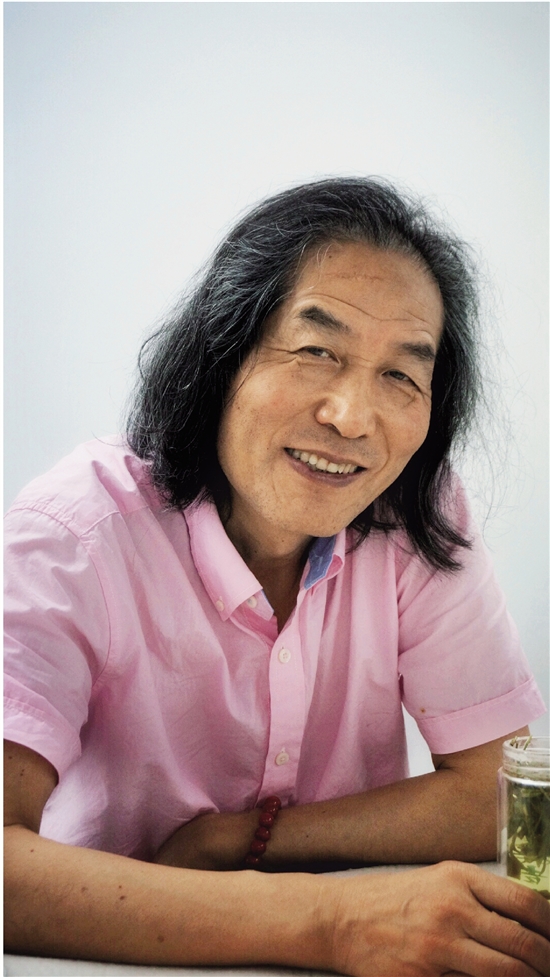

王冬龄, 著名书法家,中国美术学院教授,博士生导师。

走进王冬龄“书非书”书法艺术展,我想到了一个横亘在我脑间已是很久的问题,如何平衡“形”和“我”的关系?

会纠结于这个问题是源于很多人困惑的另一个问题:人死了到底归往何处?生命的终结是“形”灭,那么“我”以什么面目存在呢?无“形”,“我”便随心而行,这时心就是意识。生前执着于何事,心放不下,没有了“形”的约束,“我”便成了执着之事。

在王冬龄的“书非书”书法艺术展上想到这个问题,就是因为看到了“形”和“我”的平衡。

“在传承中寻找一种创新,想在形中破壳而出。”王冬龄说。在书法艺术中,什么是形?文字是形,几千年的书法传承是形,人对于书法的认识是形。“我一直认为,既然书法系设置在中国美院这样一座艺术殿堂,它本身就是艺术,艺术是国际的,是勇于创新的。”

这样的想法,从1979年王冬龄来到中国美院就开始种下了,在中国美院这片掺和着西方哲学文艺思想的土壤里,生根发芽。“1987年,我举办第一次个展,首次有了现代书法的概念,再融合了现代水墨,引起了书法界的哗然。”这次展览有喝彩声,有规劝声,也有怒斥声。“这是对权威的挑战,为此我付出了很多,失去了很多。”忆起这段往事,王冬龄笑着说:“都很好,这就是人生。”

人生让一样的书法有了不一样的姿态。王冬龄的现代书法并不是闭门做的探索。他把自己的人生经历融进了他一生热爱的事业。“在美院的时候,有很多的留学生喜欢书法,在他们的眼里,中国的书法是一种神秘的传承,他们希望从书法中汲取古老文化的力量。”

之后,于1989年王冬龄应美国明尼苏达大学之邀,赴美国讲授中国书法,“我不懂英语,在美国的四年,我几乎无法沟通,这是很痛苦的。”但是,尽管如此,他依然用书法感动了很多无法用语言沟通的人们。但也正如他所说,艺术是相互相长的,欧美艺术的熏陶,也让他的书法有了更多的表现形式。他大胆借鉴西方现代派、后现代派的表现手法,打破传统书法的陈规俗矩,让现代书法有了新的轮廓。

但王冬龄是不愿有这样的轮廓的,对于他,“形”是基础也是禁锢,从楷书到草书到乱书,他渴望寻找“我”,于是便有了这次的“书非书”书法艺术展。

在这次的展出作品中,除了书法的艺术之美,还有对于生命的思考。在《体书》系列中,他用书法的“意”打破了人体的“形”,寻找思索中的“我”。忘却的什么?执着的是什么?失去的什么?剩下的是什么?

“当然,创新并不是空中阁楼,如果完全抛弃‘形’,那就死了!”王冬龄说。就是追求现代书法千变万化、创新纷呈的他,每天的功课却是临碑。“书法是我们中华民族千年的传承,他的神秘,丰富以及智慧是祖先留下的财富。所有创新只是尊重艺术的发展规律,推动艺术的生存发展。”

一只笔,一碗墨,一张纸,书法是一种“简单”的艺术,而在这简单的艺术中,它涵盖了天地。起笔、落墨、收势,心外无物,无我而求“我”。同行的朋友问王冬龄,下辈子如果不写字,会做什么?他笑着说,那么画画吧。

■ 记者 王 珏