|

除了游历,认真考证是徐霞客的另一个坚持。

在雁荡山时,徐霞客想起《大明一统志》上说,雁荡在山顶,龙湫之水就是从雁荡而来。于是徐霞客又萌生了登雁荡山顶、探山顶之湖的强烈意愿。天下起了雨,山雾蒙蒙,但他不为雨阻,冒雨至常云峰,由山腰上的道松洞外,攀悬崖绝壁至云静庵投宿,等借问去雁湖的路。云静庵道人清隐知道雁湖情况,说雁湖早已长满了草,成了一片荒田。但是徐霞客执意要去。

第二天一早,徐霞客同莲舟上人跟随向导,一步一喘攀缘在又深又密的草丛中,登上山巅之时,但见白云迷漫,周围群峰像一个个岛屿一样漂浮在云海之上。这时向导告诉徐霞客,雁湖还在西面的山峰上,从这里去还要翻过3座山峰。随后向导离去,徐霞客按照向导提供的方位,向西越过了两座山峰,可他发现山势已渐渐降低,且与大龙湫已隔了两个山谷。徐霞客对向导的话产生了怀疑。他想,既然志书上说,大龙湫之水来源于雁湖,而大龙湫源自东部的高峰,雁湖也应该在东边地势高峻的山峰才对,不应该朝西边去寻找。于是,他改变方向向东。莲舟上人不堪累独自下山去了。徐霞客同仆人仍按他的设想向东攀去,越过了两座山峰,走到了荒无人烟的地方。这时候,山势越来越险,山脊像刀背一般陡立峻峭,岩石尖厉突兀,行走其间,如同在剑缝隙间穿行,每前进一步都十分艰难。徐霞客主仆又向东翻过了3座山峰,山脊峰巅越来越陡峭,几乎没有容足的地方。徐霞客又想,像这样的地方怎么会容得下一个湖呢?他开始怀疑书上的说法是不是错了。徐霞客和两个仆人走得疲惫不堪,来到一座高峰尽头,前面没了去路,脚下是悬崖峭壁。他们前进不得,后退亦难,看看实在没别的路好走,只好沿旧路返回。

第二天,徐霞客便带着一个大大的遗憾离开了雁荡山。但徐霞客并没有就此罢休,他越来越怀疑雁湖与大龙湫的关系,19年后,即1632年,徐霞客又曾专程两游雁荡山,重游天台山。这一回,他找到了山面之湖,原来山顶之湖在雁湖岗,原是火山喷出口,后积水成湖,结草成荡,秋雁常来栖宿,故称雁荡。徐霞客发现,雁湖之水无论是向南流还是向北流,都只能成为其他溪流的源头,唯独与大龙湫风马牛不相及。从而推翻了《大明一流志》上所载大龙湫来源于雁湖的说法。那么大龙湫之水,又是从何而来呢?徐霞客还仔细考察了大龙湫的水源。徐霞客从连云嶂左边上攀,经道松洞,直攀常云峰,发现绝顶南 面和常云峰以北夹峙的山涧,即是龙湫的源头。并顺此涧上溯至绝顶南面的山脊,察明此涧接纳的是常云峰和观音岩的水。至此,徐霞客彻底解开了近20年存于心中的疑窦,满意地告别了雁荡山。

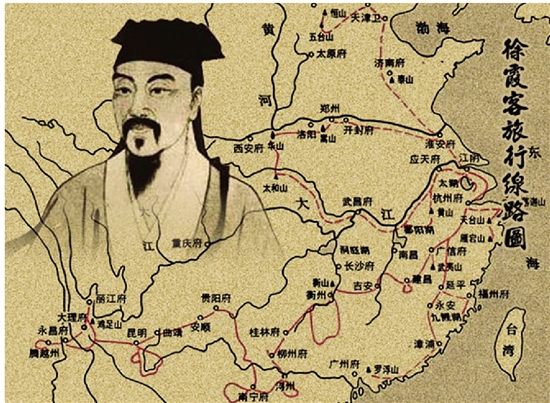

以上只是《徐霞客游记》中的一小部分记载,在这部游记中没有道听途说,没有相沿抄袭,摒除了我国传统地理著述中的陋习,开辟了我国地理研究的新方向。它还是一部地理与文学相结合的力作,清新的笔调,亮丽的文辞,生动的描述,无不给人以美的享受,倡导了我国地理写作的新方法。

到今天,这位伟大的旅人虽然已远去我们360多年了。在这期间,社会发生了深刻的变化,许多历史的东西被淘汰,但徐霞客的名字,徐霞客的精神和《徐霞客游记》一直没被人们所遗忘。

在徐霞客无数次地进出家乡门口必须经过的石板桥上,人们刻下了这样一副对联:曾有霞仙居北坨,依然虹影卧南炀。