林逋墓

:一念里的桃源

林逋墓

一念里的桃源

■ 王 珏 文/摄

前日,在湖北博物馆看到元青花四爱图梅瓶,其中就有林逋爱梅,心想读杭州怎么也不能缺了林逋梅妻鹤子之所,所以回到杭州便直奔孤山而去。

此时的孤山,正被满池的荷花簇拥着,林逋墓所在的孤山公园,游人并不多,金铃子的鸣叫声声悠长。朋友说,忆起年少时读到一首宋代词人楼槃的词甚是喜欢,便是和林逋相关的:“剪雪裁冰,有人嫌太清。又有人嫌太瘦,都不是、我知音。谁是我知音?孤山人姓林。一自西湖别后,辜负我、到如今。”直白自在,情趣天真,与林逋的处世之道相得益彰。其实在很多的文学作品里都可以看见林逋的影子,“梅妻鹤子”就如同陶渊明的“采菊东篱下”一般,成了中国文人精神上的向往和情感上的寄托。

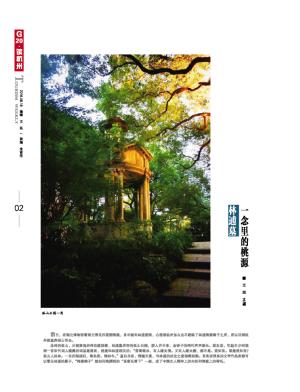

到达孤山公园已是黄昏,望见放鹤亭,径斜而上,两旁草木葱郁,放鹤亭中竖舞鹤赋刻石,上面刻着康熙临摹明代董其昌的书法作品《舞鹤赋》。放鹤亭西南方便是林逋墓。

在这里望向西湖的潋滟水波,视野是不同的;在这里踏过蜿蜒的石阶,情怀是不同的;在这里聆听婆娑的风声,悲喜是不同的。

想起《梦溪笔谈》所记述:“林逋隐居杭州孤山,常畜两鹤,纵之则飞入云霄,盘旋久之,复入笼中。林逋常泛舟游西湖诸寺。有客至逋所居,则一童子应门延客坐,即开笼纵鹤。良久逋必棹小船而归。盖逋以鹤飞为验也。”自是给西湖增添了一番情趣。

再拾捡着那暗香浮动的诗句,“占尽风情向小园”,采撷一株生活的美好,把西湖的月色拴在这一角水岸边,自是凉风有信,秋月无边。

梅花和仙鹤成就了林逋和孤山,梅妻鹤子让林逋成了一代名士。

林逋爱梅,梅花成了他品格的象征,而他对梅的描写也使“暗香”成为梅的代名词。辛弃疾在《浣溪沙·种梅菊》中便写道:“自有渊明方有菊,若无和靖即无梅”。

林逋避世而居,他的生活是一种符号。隐居是历代文人的精神桃源,他们一方面有着建功立业的愿望,一方面又有着避世而居的理想。在出世入世的切换之间,他们寻找着自己的人生价值。林逋成了他们的一种念想。林逋的隐居是不食人间烟火的,他不同于陶渊明的“相见无杂言,但道桑麻长”,他终日与梅、鹤相伴,他成就的是心外无物的桃源。

梅妻鹤子或许对于林逋自己也是一种符号。都说林逋终身未娶,而之前和杭州地方史专家林正秋先生闲谈时知晓,林逋不但有婚姻,而且还有后代,后代大大的多,一分又为二了。一支在浙江奉化,人丁兴旺。另一支更了不得了,飘洋过海竟到了日本,到了日本还不算完,竟又成了日本人制作馒头的祖先,这几近乎传奇了。但奉化和日本二支林家,前些年又在杭州胜利会师,摄相于孤山祖先梅下,有林教授挽臂为证。

然而不论是否经得起史学考证,不论最终如何定论,梅妻鹤子终究已是一方桃源,落在中国文人的心里。林逋墓中的玉簪,林逋的《长相思》:“吴山青,越山青,两岸青山相对迎,谁知离别情。君泪盈,妾泪盈,罗带同心结未成,江头潮已平。”让人们愿意去相信难舍的爱恋,让人们愿意去感慨守一爱情,让人们愿意去成全唯美的生活。他可以潇洒,他可以不羁,他可以不通世事,但他须是过着仙人般生活。他已不只是他。

林逋是桃源的符号,林逋墓是孤山的符号。梅妻鹤子让孤山有了不一样的灵气,无数文人的悼念和情怀凝聚成了这里宁静的气场。拾级而行,树影婆娑,一轮半月悬于天上,不远不近。远处的西湖灯光璀璨,这里只有那迷离氤氲的微光,一池荷花,不远不近。遥远的传说相偕着美好的念想,像金风穿过古树发着空灵的回响,不远不近。林逋,走过梅林,消失在浩渺烟波之中,当湖面上盘旋起仙鹤之时,他可会回来?