青与青团

|

青与青团

■ 醒 眠

这个季节,清亮得像飞鸟滑过天空时的那一声啼叫。

寒食过后是清明,清明过后是谷雨,上天所有的心情都用雨来表达了,昼夜不息。

童年的记忆里,在上天用雨来表达心情的时候,家里的外婆、妈妈们会去水田边上摘了许许多多的蒿菜,站在柚子树下仰头取了一簸箕的柚子叶,捡拾干净去年秋收时剥落的花生和芝麻,将糯米淘洗、泡水——长长的雨天,哪怕是满含希望的春雨天,也总是阴冷的,食物的治愈性,便需要在此时,发挥出它巨大的力量。

《岁时百问》说:“万物生长此时,皆清洁而明净。故谓之清明。”

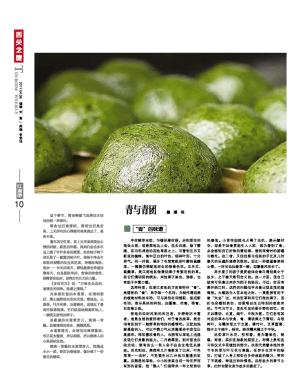

用来做社饭的水蒿菜,在清明前后,漫山遍野地长在水田里、菜地边、山路旁。叶片光滑,泛着碧光,因喝足了春雨而脉络饱满。它们低低地匍匐在地上,一副我见犹怜的样子。

采最嫩的水蒿菜芽儿,满满一背篓。沾着清明的雨水,摇摇晃晃。

水蒿菜清苦,处理的过程很繁琐,但正因为繁琐,所以细致,所以能将人的心思妥帖安放。

满满一背篓的水蒿菜芽儿,浓缩成小小一团,卧在白瓷碗里,像分到了一份春天的精华。

“青”的味道

早在柳芽末绽、乍暖还寒时候,走到浙东的每处山里,或是菜地边上去,低头四顾,除了繁缕、在旧年凋败的灰枯草茎之上,可看到五月艾新发的植株,青中泛白的叶色,细碎叶形,十分秀气。同一时候,展开了毛茸茸匙形叶瓣的鼠麴草,一簇簇仿佛贴地而生的银青色花。五月艾、鼠麴草,是江南地区做清明果子常要用到的草。取它们清明前的梢头,来给果子染色、添香,也有助于丰富口感。

这两种草,在浙江多地的方言里称作“青”。吴语里的“青”,单字做一个名词,为制作清明果的植物材料的专称,可与其他名词搭配,组成新名词,表示具体的种别,如蓬青、花青、棉青、石灰青之类。

浙地的四时风物的关注者,乡野经历丰富者,或是自然的爱好者们,对于青这类草,是会抱有区别于一般野草的特别的感情吧。正犹如热爱星宿的人,可以不费力气从浩瀚星空中定位出星座来,那些喜欢青的人,也拥有从草地上迅速发现它们身影的能力。二月舂寒里,到外面去走动走动,便有这么一些人会不由自主地低头逡巡。目光到处,果然有几片青新发了出来,叶色莹莹——这时,不免要生出几分故旧重逢的欣喜。这熟悉的草类,小小的身姿自成一种无声而有形的言语,给“熟人”们捎带来一年之初亲切的春信。小草花固然也占得了先机,提示着时令,却是不如青更能引人人胜:因为看到了青,必会想到用它所做的清明果,想到采青时的游嬉与舂光。这二者,又往往是与母亲的手艺及儿时春天的乐趣所紧密关联的。因此一种想望春深的心情,一时间也如春草一般,迎着春风而长了。

异乡度日的游子是更能体会青与清明果之于故乡,之于春天是何含义的。这一方面,我自己就有可供拿出来作为例子的经历。不过,在没有离开浙江时,这样的问题似乎未曾出现在我的脑海里。大概因为人在本地之时,一贯是拥有而不曾“失去”过,对这些草和用它们做的果子,虽则也会感到亲切,却是难以生出特别的恋恋来的。节气与节日,首先引发的是乡野的回忆,而尤以清明、立夏、端午、中秋为甚,它们各有其对应的草木与饮食:青、清明果之于清明,乌饭树叶、乌糯米饭之于立夏,箬竹叶、艾草菖蒲、粽子之于端午,桂花、桂花糯米藕之于中秋。

这些草叶木花,初初看,是为着染色、制糕、闻香;实则在抽象的层面上,称得上是相应习俗仪式中灵魂性的部分。这些代表着本地时序节令的草与叶与花与果蔬,在异乡生活中的缺位,打破了人身上那些由乡俗造就的惯习,带来了不适感,牵连出种种情思。这些故乡的季节之草,此时也便化身为故乡的象征了。