梵高自杀,如向日葵般绽放

|

|

1890年7月27日,年仅37岁的梵高带着画具,只身来到瓦兹河畔的麦田边,拔出左轮手枪,并朝自己腹部开了一枪

梵高自杀,如向日葵般绽放

■ 翁阳光

上班的时候,一路上邂逅了不少垂死的知了,它们或无力地扇动着纤弱的翅膀,或凄楚地吐露出最后的吟唱,全无半点高柳乱蝉嘶的快活劲。就这样,它们奄奄地躺在炽热的马路边,坦然暴露在太阳的飞光流火之下,等待着生命的落幕,等待着死神的收割。

古人说:“死生亦大矣”。无论是朝生暮死的蜉蝣,还是不知春秋的知了,乃至于有着期颐之寿的号称万物灵长的我们,死亡对于每一个生命,都有着相同的意义。

我们的宗教常常告诉我们,生命有前世今生,生生世世循环往复。这种因果轮回的观点,会让那些热爱生活的人,更加热爱每一天的日出。也会让一些憎恶生命的人,更加憎恶自己的存在。当摈弃个人的好恶,宗教真正告诉我们的是,死亡对于我们而言,或许并不是生命旅程的终点,有时候,也恰恰是另一段旅程的起点。

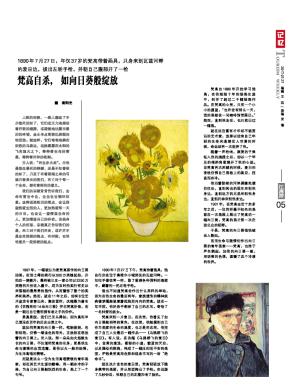

1987年,一幅被认为是梵高原作的向日葵油画,在佳士得拍卖行以500万英镑起拍,开拍后一路飙升,最终被日本一家公司以2250万英镑的天价收入囊中,成为当时拍卖行有史以来落槌的最昂贵的画作,从而震惊了整个拍卖界和画界。然而,就在11年之后,却有8位艺术鉴定专家冒出来,集体宣称,这幅最为著名的《花瓶里的14朵向日葵》并非梵高所做,而是一副出自它最初拥有者之手的伪作。

是真是假,我们已无从得知,因为真相早已湮没在百年的历史尘埃之中。

就如同梵高的向日葵一样,笔触俊朗,色彩明艳,仿佛一缕金色的阳光,正涂抹在怒放着的向日葵上。世人说,那一朵朵如火焰般生长的向日葵,不仅堪称梵高的化身,更是他生命与激情的自我流露,是他以火一般的热情,为生活高唱的赞歌。

而就是这么一位为生活高唱赞歌的青年画家,却在其艺术生涯的巅峰,用一颗冰冷的子弹,为自己向日葵般炽烈的生命,画上了一个句号。

1890年7月27日下午,梵高拎着画具,独自行走在位于奥维尔小城郊区的瓦兹河畔。一切似乎像往常一样,除了装满各种调料的画箱中,藏着的一把左轮手枪。

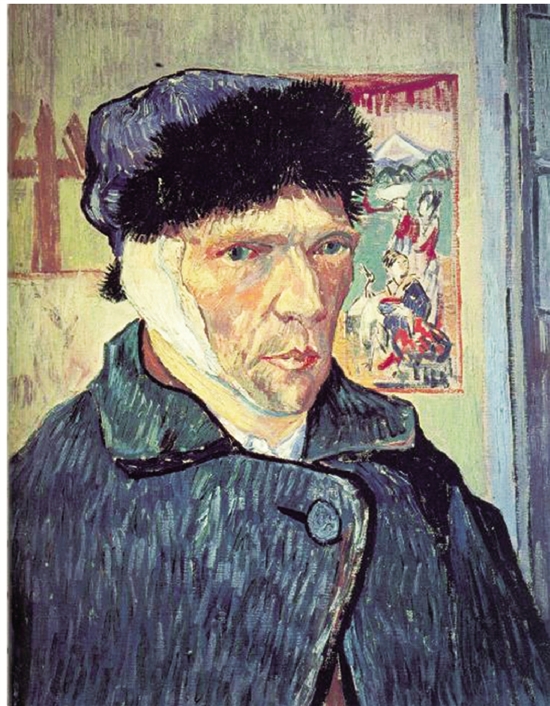

谁也不知道梵高会作出什么异样的举动,因为在他生命的最后两年,家族遗传的精神疾病像梦魇般笼罩着孤独而内向的梵高。就在一年半前,他还亲手割掉了自己的左耳,寄给了一名钟爱的妓女。

梵高来到一片麦田,在这里,他看见了如向日葵般明艳的黄色,在这里,他触摸到自己作为画家的生命的温度,也正是在这里,他完成了自己人生最后一幅作品——《乌鸦群飞的麦田》。有人说,在这幅《乌鸦群飞的麦田》中,金黄的麦浪,葱郁的小道,靛蓝的天空,以及躁动的群鸦,构成了一幅压抑而不安的画面,俨然是梵高用色彩和线条书写的一封“绝命书”。

就在这片金色的麦田里,梵高轻轻放下随身携带的画箱,并从里面掏出了手枪。在迟疑了几秒钟后,他朝自己的左腹扣响了扳机。

梵高自1880年开始学习绘画,在他短短十年的绘画生涯中,创作了超过二千幅绘画作品。在梵高的心里,只有一个小小的愿望,“也许会有那么一天,我的画能在一间咖啡馆里展出。”然而,直到他去世,也只卖出过一幅画。

就在这位富有才华却不被赏识的艺术家,选择以结束自己年轻的生命来逃避世人冷漠的时候,命运却再一次捉弄了他。

随着一声枪响,滚烫的子弹钻入他的胸膛之后,却以一个罕见的倾斜角度避开了他的心脏。当梵高再次苏醒的时候,麦田的夜晚仿佛自己画板上的星空,扭曲而冰冷。

他沿着陡峭的河岸蹒跚地踱回住处,直到闻讯的医生来到他身边,直到远方的兄弟来到他身边,直到死神来到他身边。

1901年,在梵高去世十余多年之后,一位同样毫不知名的画家在一次画展上展出了梵高的一幅向日葵,梵高的画才第一次走进公众的视野。

于是,梵高的向日葵很快被世人熟知。

而用生命与激情创作出向日葵的青年画家——梵高,也终于声名鹊起,如他的向日葵一般,用明黄的色调,温暖了这个冷漠的世界。