一轮圆月耀天心

|

|

|

唐代佛教兴盛,佛寺众多,参佛求佛之人更是多如江鲫。在杭州凤林寺,便有这么一位得道高僧,他不住寺庙,不住庵棚,而是在秦望山上一棵盘曲如盖、茑萝繁密的大松树上,搭了一个形似鸟窝的篷子,无论寒来暑往,骤雨狂风,都欣然栖止其中,久而久之,人们便称其为“鸟窠禅师”。

唐代诗人白居易出任杭州刺史时,与鸟窠禅师相从甚密,经常问禅于他。有一回,白居易作了一首偈诗,向鸟窠禅师请教道:“特入空门问苦空,敢将禅事问禅翁:为当梦是浮生事,为复浮生是梦中。”

鸟窠禅师随即也以一首偈诗作答道:“来时无迹去无踪,去与来时事一同。何须更间浮生事,只此浮生是梦中。”

白居易毕竟佛心道骨,一经禅师开示,如坐春风,当下领悟:人生在世,空手而来,空手而去,本就是一场春梦。而世间所谓的苦乐,也无非是梦幻泡影。只要悉心领悟,便能行止从容,去留无意,笑看人生跌宕起伏。

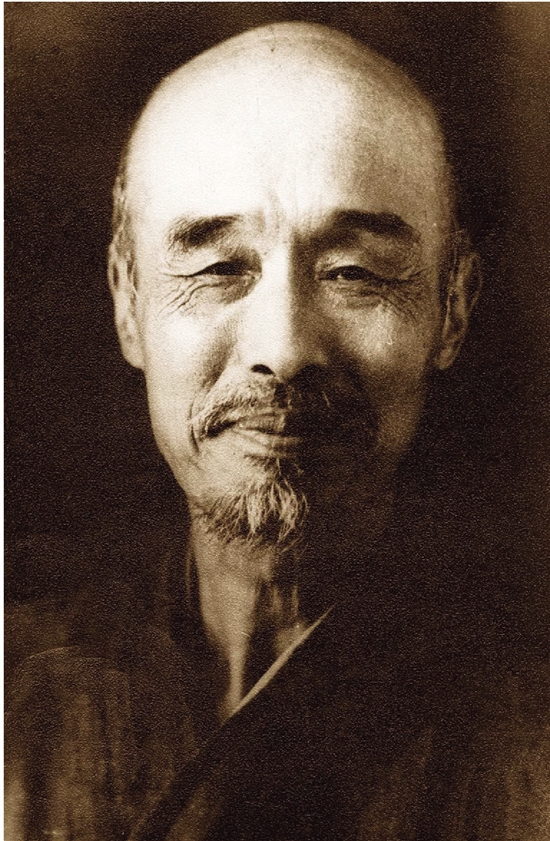

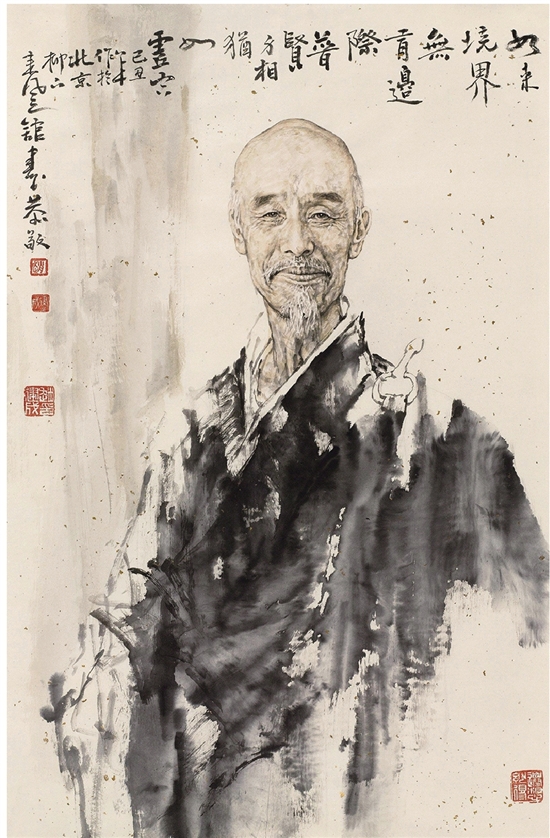

1918年8月19日,一位39岁的男子来到虎跑定慧寺,剃度出家,并给自己取法名演音,号弘一

一轮圆月耀天心

■ 翁阳光

《华严经》云:一花一世界,一叶一如来。这“淡妆浓抹总相宜”的十里平湖,便俨然是一个小千世界了。

1918年8月19日,李叔同行走在杭州西湖边。

放眼望去,波光潋滟的西湖一碧万顷,如同天上飞落下来的一方明镜,将整个娑婆世界映照其中。风歇的时候,水中的倒影了然可见,仿佛只要一掬手,便能将整个世界握入掌中。而一旦风起萍末,便是满眼的潋滟波光,撩拨得人眼花目眩。湖边的杨柳垂着纤纤玉手,在风中肆意招摇,仿佛要将行走在这里的每一个人都紧紧抱住。古人说:“两行绿柳留人驻”,这漫堤的垂柳呵,却不知道又勾留住多少世人的心。

已经很难说得清,在这西湖边流连过多少次了。熙攘的人流,不断从李叔同身边擦过。在这些擦身而过的人的脸上,有些是熟悉的棱角,有些是陌生的微笑,而无论是陌生还是熟悉,都只是倏然而逝,便迅速湮灭在湍急的人流中。

李叔同自顾自地踱着步。不一会,便来到了虎跑定慧寺。

两年前,李叔同偶然在一本杂志中看到“断食”修养之法,便第一次来到这里,尝试断食长达17日之久。在这段时间里,日夜受到佛法的浇灌,经忏的熏染,不免对这青灯古佛的寺庙生活有所憧憬。

1918年春节前后,李叔同又来到虎跑定慧寺,这一次,他不仅在这里度过了一段难忘的时光,还拜了了悟和尚为师,做了一名在家弟子。

身为在家弟子的这段时间,李叔同观心自照,明白了世间所谓的情缘,不过是一种羁绊,人间种种名利,无外乎过眼烟云。而真正于人于己大有裨益的,是一颗慈悲喜舍的自在之心。

于是,他再次来到这个令自己慧根深种的福地,渴望能够彻底斩断尘缘,剃度出家。

在当时,乃至于若干年后,许多人对李叔同当成的出家之举都是颇为不解,于是便横空冒出诸多猜测,譬如破产说、遁世说、幻灭说、失恋说、政界失意说……云云种种,不一而足。

对于李叔同而言,自己前半生的大部分时光都投入到艺术的创作与发扬当中,在这个过程中,也小有成就,自己不仅带领着中国新文化运动步入一个新的高度,也是中国第一个将西方油画、钢琴、话剧等引入国内的人。同时,自己在书法、诗词、丹青、音律、金石、演艺等领域也是有过一番造诣。在旁人眼中,这样的李叔同,可谓是福报无量。然而,“即使有十分福气,也只好享受三分,所余的可以留到以后去享受。”这或许也就是李叔同遁入空门的初衷吧。

在正式剃度前,同行而来的夏丏尊曾含着泪问李叔同:“你真的想好了?”

李叔同略加思索了一番,云淡风轻地回答说:“想好了。”

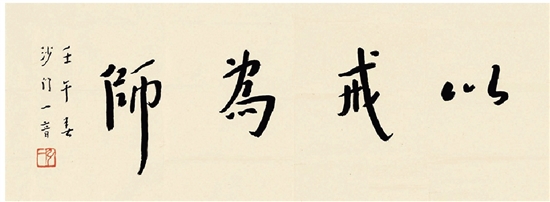

于是,李叔同正式皈依佛门。世人无不唏嘘,从此,世上再无那个会作诗、会填词、会书法、会作画、会篆刻、会音乐、会演戏的李叔同,只有一代律宗名僧弘一法师!

去留无意,全凭一心。或许正如鸟窠禅师所说的那般:“何须更间浮生事,只此浮生是梦中。”