《山居吟》:山静似太古,日长如小年

|

|

|

|

|

江南是一种生活

《山居吟》:山静似太古,日长如小年

■ 杨豫光

现代人,已很少有山居生活的体验了。

或许有朋友反驳,“怎么会,我家就是山城。”

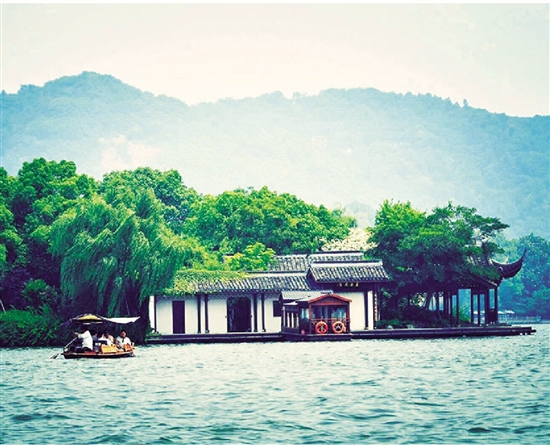

的确,中国的山地所占比,在世界上也是排在前面的,居住在山城里,并不是什么稀罕事。就像我读书时在吉林,辽阔的东北平原上,放眼望,周遭也尽是连绵的群山。等工作到了江南,来到西湖边,嗬,才发觉,这里山也很多。

人道江南似女子,这里的山也很秀气,就像小姑娘刚刚画过的黛眉。宋代一个诗人王观送朋友去浙江的时候写,“水是眼波横,山是眉峰聚”,这真的是一点都不假的。

苏东坡曾在杭州也待过,写过许多诗文,在这先不谈,我单要说的是他留下的那句“杭州有西湖,如人之有眉目。”极是传神,流传的很广。我不知道,东坡先生是不是读过王观的那句诗,如果是,那就好解释了。

刚到杭州时,我常坐在西湖边发呆,一待就是大半天,所以也在写了不少描绘西湖景致的诗文,等我回头整理时,才发觉,哦,原来里面山也挺多的。

像“柳岸青波滞雨痕,山眉淡抹黛轻分。(《鹧鸪天—西湖》)”“叶满山阶砌染霜,西湖波冻耿云光。(《鹧鸪天—携章贡子游葛岭》)”还有“螺黛轻匀贴镜浅,玉壶长醉了闲愁。(《浣溪沙—曲院风荷》)”等等,这里的螺黛是指古代女子的画眉的颜料,早在古时诗文中,就常常用来比喻青山了。

我写“山眉淡抹黛轻分”的时候,就把西湖想成美人,估计是我常念叨着“欲把西湖比西子”,我想,东坡先生若是听到,肯定会哈哈大笑,捋起胡子来赞许我。

杭州是多山的,单我数得出名字、爬过的,就有天目山、五云山、宝石山、孤山、九曜山……没爬过的,应该还有许多。可奇怪的是,杭州从来没定义为山城,外地人不认可,杭州人更不认可。你若和人说,我在杭州山城过山居生活,多半是要遭白眼的。

山居是什么味道?

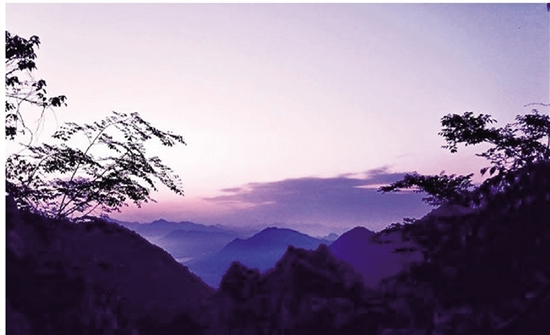

我脑海中首先出现的是一首唐人的诗:“偶来松树下,高枕石头眠。山中无历日,寒尽不知年”。这首诗就叫《答人》,我觉得用来解释山居是什么味道,再合适不过。你看,诗中说的山居是在松下自在的枕着石头睡觉,是不知寒暑的恬淡无忧。

在古时候,山居,等同于归隐,虽然有些人是为“终南捷径”,沽名钓誉,这个什么时代都有,现今或许更多。可真正的隐士,归隐的最后,是要修成大道,做神仙的。

你若不信,看看“仙”字(一人一山),看看古刹名观,是不是都在深山幽谷之中。

所以,有山不等于山城,山城也不等于山居。你看现在哪个山城不是灯红酒绿,哪还有点山居的味道?

15年的时候,我应约去广州与多年的老友相会,曾路过韶关,在南华寺住了一夜。南华寺是禅宗祖庭,坐落在山麓中,或是因地理位置的关系,那里的植被很是茂盛,古木蔽日遮天,虽是酷暑,山中极是幽静清凉,耳畔尽是鸟啼虫鸣。因行程的关系,很是匆匆。只记得在那日午后,在僧庐中啜茶抚琴品箫论经,窗外,山涧云气翻腾,一时如坠梦幻。

这让我对山居生活充满了艳羡。

恍然又忆起年少读书时,和诗友畅想,说往后一定要找个山林隐居的,种几亩薄田,养些鸡羊,如果条件好点,就学王摩诘,居在辋川别墅里,当时我俩还为在院子里种竹子还是芭蕉,争论不休……

嗐,现在离了职,写字弹琴读书发呆,也好,也不觉得无聊。五柳先生说,“少无适俗韵,性本爱丘山”,是啊,我终还是要过成,喜欢的样子罢。

只是还未居在山里,以后若是过山居生活,在哪好呢?我去过不少名山大川,印象深刻的倒是不多,贵州有个湄潭县,是山城,我开会时曾去过,还算安静,不过好像口味有些偏辣,这倒是个问题。可真得好好想想。

毕竟汪曾祺说,“无竹令人俗,无肉令人瘦,若要不俗与不瘦,除非天天笋烧肉。”我虽不挑食,然而山居也不能餐风饮露不是?吃可真是个大问题。

最近读汪老的《人间滋味》,倒是馋了许多。