|

|

仿西的中味

最摩登的上海引领了中国人对西方口味的认同,到了20世纪之交的时候,精英们多数已经包容接受了西餐口味,但接受中仍不忘“中体西用”。晚清名士孙宝瑄有一个有趣的观点,他在《忘山庐日记》里说,西方饮食暗合《周礼》,西餐将肉食独立制作,较少有蔬菜做配菜,仅仅在旁配以主食,正符合《周礼》所谓的“牛宜徐,羊宜黍,豕宜稷,犬宜粱,雁宜麦,鱼宜菰”之道,而西方人喝酒加冰,则是《周礼》要求的饮宜寒,现在的中国人喜欢喝温酒是大大不对的。所以引入西餐,也是对中国古制的回归吧?在《雅舍谈吃》里,梁实秋对近代的西餐也有生动的点评:“这种中国式的大菜,是以中国菜为体,以大菜为用,闭着眼睛嗅,喷香的中国菜的味儿,睁开眼睛看,有刀有叉有匙,罗列满桌。”强劲的西风,毕竟也没有彻底革了中国人的口味。

上海竹枝词《上海黄莺儿词》的唱词可以回答一二:“大菜仿西洋,最驰名,一品香,刀叉件件如霜亮。楼房透凉,杯盘透光,洋花洋果都新样。吃完场,咖啡一盏,灌入九回肠。”

一个“仿”字,道出了这些大众番菜馆的真相。人们嘴上喊着要吃正宗西餐,其实不过是要得到一种时尚的环境和就餐方式的体验和感受罢了,似乎吃得了西餐方是摩登上海人,用得了刀叉才可以摆脱乡下的味道,至于口中的味道,就不必计较是不是够正宗了。

用西法的形式来包装中餐,也未必不可,但是在这形式化的过程中,中餐的口味怕也是有所损失的。赵珩先生举了个例子:“人们过度关注餐品的形式,必然会对口味完美有所忽略,如鸡里蹦和油爆双脆两道名菜,最是讲究火候,这两道菜都是需要爆炒,从炒好到上桌,不能超过两分钟,超过了,口感就要变,而当代大饭店学习西餐,追求形式,菜做出来要分盘、摆盘,等送到食客嘴里,味道恐怕就不行了。这恐怕是西味东渐带来的意外损失吧。”

当然,西餐在中国也并不是全然被拒绝。中国人一向善于“师夷长技以自强”——从珠江边的闽粤,到长江口的淞沪,厨师们用各种办法和形式,将西方的香味融入了中国的口味之中。

最早将中西口味融合之法写成菜谱的,是一个美国人,高第丕。1850年,29岁的高第丕来华传教,他与他的夫人在中国生活了半个世纪,晚年的他说上海话、穿中国衣、吃中国菜,是名副其实的中国通。高第丕编写了一本《造洋饭书》,本意是想让上海厨师做出更正宗的西餐,但是在这本食谱中,还是有很多的明显是中西合璧的菜品,如甜品“雪球”:拿一小方布,浸于水内,取出铺好,把洗净的糯米,铺约五分厚,加水果包起来,煮。这道菜作者自己也承认“像中国粽子”。

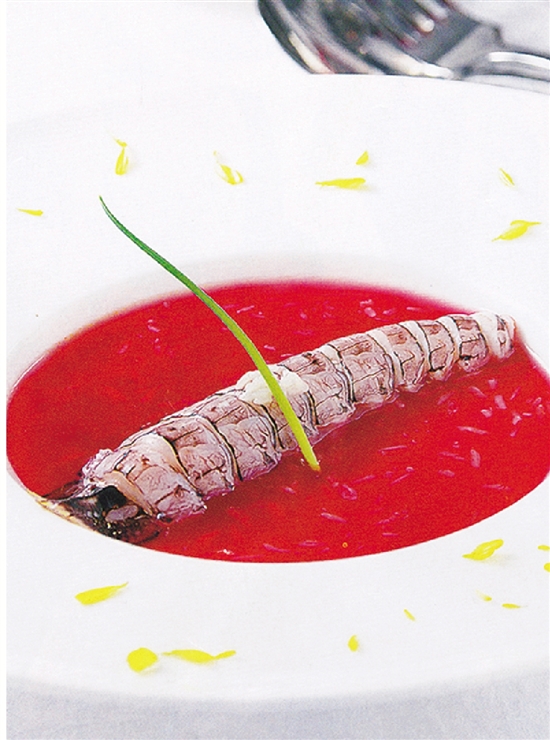

中国饭店的厨师,虽未写出菜谱,但已将中西口味融于勺中灶上。粤菜西汁乳鸽,食材是中国,调料为西方,做法则是先炒后炸,这道菜有西方的味道,有粤菜的精细。上海菜“金必多汤”,名字透着洋味儿,需用奶油浓汤来做,主料却是要火腿、鲍鱼和鱼翅,又是一道中国食材配西方口味的名吃。这些菜,谁能说清是中是西呢?

它们无声地改变了中国口味,也从本来的样子被中国改变。