琴之格物

|

|

一日,去到一个斫琴的朋友家中,墙上挂着一幅字,上书:“一生为树,吸取天地精华;二生为木,阅尽人世离合;三生为琴,吟唱载德之音。”颇有感触。

在中国传统文化中,蕴藏着许多不为人知的瑰宝,并赋予人们许多处世的哲学与智慧。逐渐被人遗忘的“古琴”就具有这样的功用。它被列为"琴、棋、书、画"四艺之首。是古代每个文人修身养性的必修之乐器。嵇康在《琴赋》中说:“众器之中,琴德最优”;所谓“士无故不撤琴瑟”(《礼记·曲礼下》),“君子之近琴瑟以仪节也,非以,心也”(《左传·昭公元年》) ,可见“琴”在文人心目中的崇高地位。

琴之格物

◎ 记者 王 珏

就如同初识一位朋友一般,你会先从琴的样子去了解它。

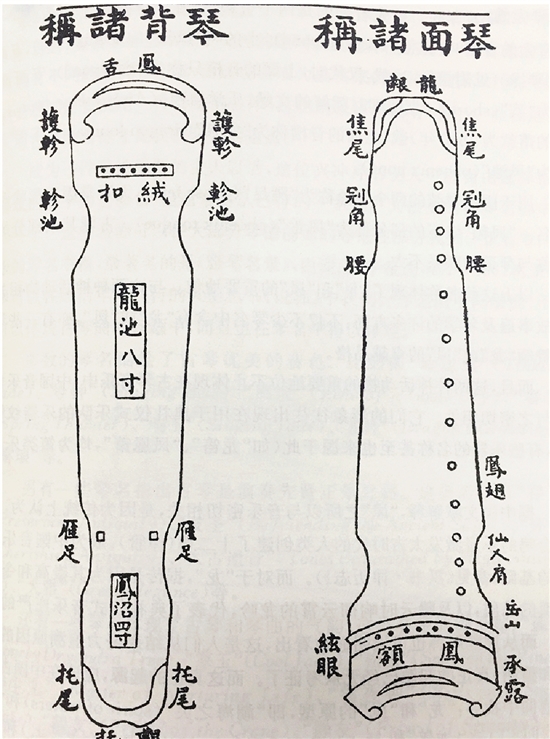

古琴本身就充满着传奇的象征色彩,比如,它长3尺6寸5分,代表一年有365天;琴面是弧形,象征“天圆”,琴底为平,象征“地方”。古琴有13个标志泛音位置的徽,代表着一年12个月及闰月。古琴最初有五根弦,象征着“五行”金、木、水、火、土。约公元前1000多年,周文王为了悼念他死去的儿子伯邑考,增加了一根弦,武王伐纣时,为了增加士气,又增添了一根弦,所以古琴又称文武七弦琴 。

琴前广后狭,象征尊卑之别。宫、商、角、徵、羽五根弦象征君、臣、民、事、物五种社会等级。后来增加的第六、七根弦称为文、武二弦象征君臣之合恩。十三徽分别象征十二月,而居中最大之徽代表君象征闰月。

古琴有泛音、散音和按音三种音色,泛音法天,散音法地,按音法人,分别象征天、地、人之和合。这些古琴形制命名的象征意义实反映出儒家的礼乐思想及中国人所重视的和合性。

当我第一次触碰到古琴的时候,像是在触碰生命里不曾有的共鸣之弦,我听见了生命的声音,听见了天地的声音。那时,我明白了为什么嵇康在《琴赋》正文的一开始,便不厌其烦地铺写用以做琴材的梧桐树生长的自然环境,文章极尽大赋铺陈排比细腻描摹的手法,突出梧桐木生长的既自然又不平凡的环境,它集天地醇和之气,采日月之光,受崇冈之风,承灵云之露,吮清泉接翔鸾,它出类拔萃而又甘心寂寞。这是把自己的精神去与自然无限的美作自由的交流,以无拘的自然精神对无限的自然美,于是精神得以快乐和不朽的自觉。

后来习得古琴,便觉得古琴亦是一种格物精神。

何为格物?“格物致知”是儒家思想的一个重要概念。明代大儒王阳明年轻时读朱子书,对格物不甚理解。为了搞明白“格物”,他对着竹子开始“格物”。多日,未果。后来,王阳明在一个石棺里禅坐几天几夜后恍然大悟,他终于明白,“格物”是格心中之物,就是把你心里面的东西去掉。而他之前的宋朝大理学家朱熹对“格物”的理解则是指对外在事物的探究、了解。

其实,朱熹讲的格外在之物和王阳明讲的格内心之物是统一的,儒家说的“格物”是指通过外面的事物知道自己,了解自己内心的想法,进而改变自己。这叫格物。

“格物”之后是“致知”。就像把镜子擦干净以后,镜子就能映出外面的东西,这便能修身。

古琴就是这样的乐器,它让你了解自己,进而改变自己。它让你了解天地,进而融入天地。中国传统哲学把天道看作客体,把人道视为主体,但人要符合天道,要为天地立心,天地与人都不是死板的,而是有生气,有理性,有道德的生动活泼的统一体。千百年来这种文化心态对中国的诗论、画论、医论、琴论都产生过深刻的影响。作为历来为先哲文人们用来修身养性的琴,由于受这种哲学理念的渗透影响、疏导规范,使其从一开始发展的萌生阶段起,就不只是以一种单纯的娱乐需要呈现于世,而是浓厚地体现着这种传统哲学中“天人关系”等朴素的哲学理念。

《太古遗音》说:“昔者,伏羲氏之王天下也,仰以观象于天,俯则观法于地,远取诸物,近取诸身,始画八卦,扣桐有音,削之为琴”。蔡邕说:“琴者天地之正音,得其材可以合天地之正器;得其人可以合天地之正道,得其律可以合天地之正音。故伏羲制琴以象天地阴阳之数,而合神明之德,是谓正音”。嵇康在其《琴赋》中说:“琴能感天地以致和”。

……

中国的文人抚琴,目地不仅仅是单纯将音乐呈现出来,而是蕴含了人与自然的和谐,天人合一的宇宙观、生命观与道德观。

在《溪山琴况》中的“迟”项:“未按弦时,当先肃其气,澄其心,缓其度,远其神,从万籁俱寂中泠然音生,疏如寥廓,若太古,优游弦上,节其气候,后至而下,以协厥律。”如此,心静下来,观的自己,观的天下。