|

烟雾一直缭绕着,不知是月光还是晨光给路边的树冠染上了一层银霜。路边还立着一个入山亭,好像也是飘忽不定的。这里应该是溪口镇西、雪窦山东南麓。早前,要上雪窦山这里是必经之路。只是,随着盘山公路的出现,这里渐渐式微,香客与旅人行行复行行的场景,一去而不复返了。

依稀记得,这座入山亭始建于宋至和二年,几经毁坏,几经重修。最近的便是沪上闻人杜月笙为博蒋介石欢心,主动出资重修入山亭。抗战时期,占领溪口的日军肆意烧毁了入山亭。溪口光复不久后的一个冬天,杜月笙一个好事做到底,按十年前图纸,出资复建。保存至今。

千年的时光弹指一挥间,这座小小的山亭见证了这片土地的变迁与兴衰。

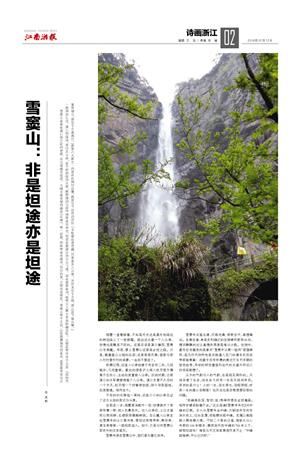

往前走一步,烟雾便消散开一些,好像拨开了层层帘幕一样,把人包裹其中。过入山亭后,上山古道依山势而辟,石磴层层蜿蜒峻陡。自山麓入山亭至近雪窦寺的山口御书亭,曾经还有隐秀亭、寒华亭、漱玉亭等等,一路宛然迎人。如今,已是化作雪窦山旅史中的古老插页。

雪窦寺便在雪窦山中,我们便为着它而来。

雪窦寺五毁五建,历炼沧桑;渺渺百代,高僧辈出。自唐至清,单是史料确记的住持禅师就有48位,僧衣飘飘的过山真僧多得更是难以计数。住持中,最令后世着迷的是唐末“雪窦开山第一祖师”常通禅师,因为历代纷传他是兵败遁入空门的唐末农民战争领袖黄巢!而最令后世怀慕的莫过于五代末期的智觉延寿、宋初的明觉重显和近代的太虚大师这三位顶级高僧了。

山水的气韵与人的气韵,总是相互调和的。天地孕育了生命,而生命又终其一生在天地间寻找。寻找的是什么?人的一生,说长很长,说短很短,终其一生的意义在哪里?也许这也是宗教想要回答的问题。

“其峰高且深,智觉(延)寿禅师曾在此结庵焉。相传宗镜录脱稿于此。”这正是清《雪窦寺寺志》对中峰的记载。古人从雪窦寺去中峰,大都逆寺东的东涧水而上,过白龙潭,经蛤蟒坑抵中峰。实属山高路陡人稀地僻之境。不到二十里的山道,海拔从山心寺院的300米略多,骤然抬升到中峰的700米上下,能有坦途吗?难怪元代文学家黄溍叹息不止:“中峰路难辨,丹山云仍积!”