匠人酱心

|

|

|

|

|

|

匠人酱心

◎ 许嘉弋 方 滢 文/摄

金华有一条知名度挺高的老街,叫罗埠老街。这是一条浸润着历史风味的老街。漫步街头,随处可见岁月的痕迹,墙上稀落的青苔、古老的木板门、锈迹斑驳的铁锁……时光的印记就这样静静地躲藏在那古老质朴的白墙黑瓦之下。

午后的阳光温暖地洒在旧石板上,狭窄幽深的小巷凝滞了光阴。罗埠老街呈南北走向,南段是上街,往北走是中街。几年前那个盛夏的一场大火,将中街上的几间老店铺烧成了废墟。废墟后面有一条赵里巷,巷子里有一家远近闻名的百年老企业——罗埠酱油厂。

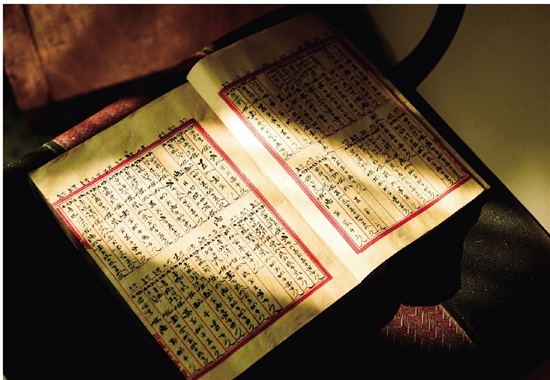

罗埠酱油厂始于1894年,当年原金华汤溪县洋埠镇下潘村的地主章寿南、章伯南两兄弟在罗埠镇开出一家隆泰益酱油铺。由于制作精良、味道鲜美,邻近百姓皆到该酱油铺购买。附近的汤溪、白龙桥以及衢州、遂昌等地的客商也纷纷前来订购。

新中国成立后,当地政府把洋埠镇的隆泰生酱油铺合并到隆泰益,取名为益生酱油。2001年,企业改制,在酱油厂工作多年的时任厂长潘志元出资60多万元买下了这家百年老店。

都说酒香不怕巷子深,笔者一行在询问酱油厂的位置时,老街上的人就会说,往那条小巷里走,远远地就能闻到酱油香,循着香味一直走,到香味最浓的地方,就是酱油厂了。果不其然,在小巷里走了没多远,我们就闻到了浓郁的酱香味。

走进益生酱油厂,宽敞的露天晾晒场上整齐地排列着100多个大缸,场面颇为壮观,加上弥漫在空气中的酱香,让人仿佛穿越回到了旧时光。潘志云说,这是酿造土酱油的传统工艺,大豆靠日晒夜露而发酵,其酱香味是各种发酵方法中最纯正的一种。

多年来,从选黄豆蒸煮、制曲发酵、到晾晒成酱,老酱油的制作工艺从未改变。制酱的每一步都需要层层把关。大豆根据四季不同的气温而决定浸泡的时间长短。放入蒸锅,豆子需要达到软而不烂。出锅后大豆放凉至35度左右,工人们便开始着手拌生面粉,并将其分批放入发酵房内的竹筛之上。筛上有多年沉积下来的有益菌落群,与空气的微生物自然结合,便是最天然的制曲温床。

数天后的大豆开始变黄,工人们将大豆下缸,开始为期几个月的自然晒露发酵。大豆经过日光的的暴晒呈现酱的红褐色,工人们开始翻酱,让下层的酱能接触到阳光。

经过大半年的晒制,酱开始出油,而后制出第一道最纯正的原汁酱油。每年七月,酱油坊开始出售最新鲜的原汁酱油。酱油的鲜香微酸与各个食材搭配都有独特的风味。旧时生活困苦时,人们会在米饭中拌一些酱油,或是来一碗酱油汤,闻着香,胃口也开了。如今怕是很难见到这样的情形了。

招人喜欢的,永远不单单是老物件,作为记忆载体,他们留存着无数的美好。茶要慢品,越品越有味道,藏在老街上的故事也要我们细细去品味。在工业化商品泛滥的年代,人们对用传统工艺制造的产品特别是食品有了别样的喜爱,我们期盼着仍然坚守传统工艺酿造的罗埠酱油的香味能越飘越远。