|

吃“涩”一万年

山东临朐发现了250万年前的新生代野柿叶片化石,可见柿子是一种真正土生土长的中国水果:浙江良渚文化遗址出土了距今1万年的古柿核,它混同在其他食物残渣中,成为柿子最早被食用的证据:周代文献《礼记·内则》中,规定将柿子作为31国国君标准饮食:汉武帝建造上林苑,群臣从各地搜集的奇花异木中也有柿树……柿子的历史,如此清晰又悠久。

不过柿子看起来是一种美食,吃起来可并不轻松。

中国古代的原生柿种,几乎都是“涩柿”,即使长挂枝头也难以完全脱涩。涩柿子含有大量可溶性单宁质(鞣酸),吃到嘴里就会凝固舌黏膜上的蛋白质,产生一种收敛性的味觉——涩。

人类学家和一些心理学家、神经学家研究发现,人类对于苦涩的味道,要比对甘美重视得多。要知道,苦涩的味道不但不招人喜欢,往往还意味着危险,例如长期空腹吃涩柿子,会在胃中形成结石硬块——胃柿石。

尽管如此,中国人还是衷情于柿子。南朝梁简文帝萧纲曾在《谢东宫赐柿启》一文中,称赞柿子“甘清玉露,味重金液”,把柿子的味道比喻成美酒或者甘美的浆汁。这是怎么做到的呢?

中国文化讲究一分为二,互生互补,只要转化得法。柿子就是这样一个例子。涩柿不仅可以甜着吃,甚至,可以弄得它像一包蜜汁那样来喝。

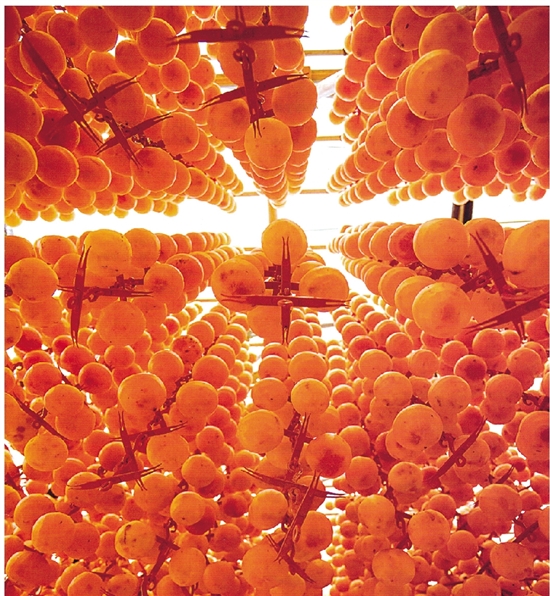

柿果本可以长挂枝头,两三个月都不落。可反正留在树上也很难变甜,就干脆不必等它全熟。霜降时节,树上的柿子大半都被收获一空。采下的柿子可以醂熟。醂字,也有人写作漤,是一种令生柿脱涩的手段,从字形上便可以区分,一个是假酒行之,一个是假水行之。

有趣的是,朱皇帝忙着采果充饥,肯定来不及去涩,竟也没有被“涩”味吓倒。这里有一种猜想,在大别山一带,特产一种罗田甜柿,这种柿子是中国原产的唯一一种甜柿,在树上成熟后即可脱涩。不知道这位贫苦出身的皇帝是恰遇甜柿树呢,还是拥有能吃苦的品格,又或者运气太好,“喝”到了树上熟的软烘柿。

“涩”,很像漂亮姑娘的面纱。面纱本身多少有点儿讨厌,但轻纱遮罩下的姑娘还是美的。脱涩,就是脱去这层纱。可以喝几盅小酒(醂),也可以沐浴一番(漤),总之是要温柔且有些情趣才好。

醂是酉字边,和酒脱不了干系。古法不知道了,但现在仍有人会将收下的涩柿子分层装入密闭容器,每层柿子均匀喷洒上白酒来脱涩。除了指处理柿子之外,它还有另外一个意思——桃葅,相当于用桃子做泡菜。这又让人联想到柿子的另一种脱涩方法,即与水果密封混放,也是你侬我侬的,过不多久就香甜了。