林正秋:谈南宋杭州的国际交流

|

|

林正秋:谈南宋杭州的国际交流

◎ 辰 良

头发更白了些,腰板佝偻了些,但是那双眼睛没有变,说到他热衷的研究,眼睛里还是会迸发出耀眼的光芒。

林正秋,一个60余年坚持研究杭州历史文化的老教授。满屋的书,成堆的摘录笔记,堆砌了他的生活,也堆砌了他在学术界的地位。

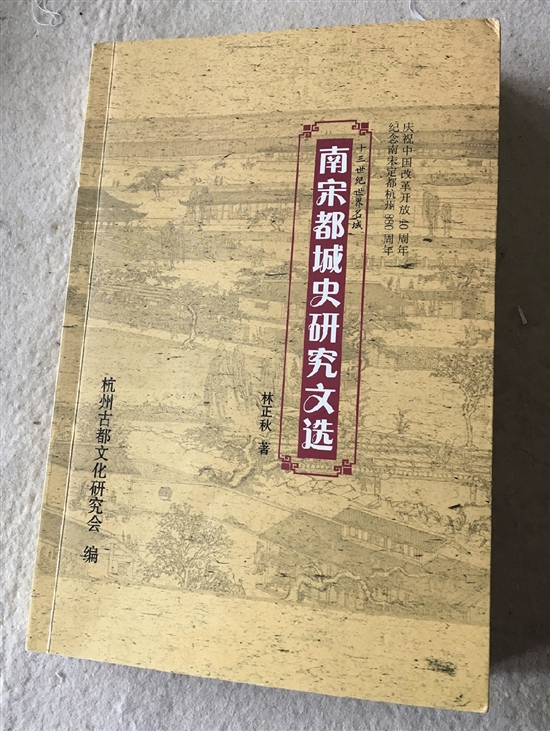

如今,已是83岁高龄的他,又出版了庆祝中国改革开放40年的《南宋都城史研究文选》,文中再现了一个精彩的南宋,也呈现了一条杭州在历史上的对外开放之路。

杭州,在林正秋教授的脑海里是一部讲不完的故事,是一副看不完的画卷,他熟悉每一个历史的拐角,清楚历史的城墙上每一块砖瓦。翻开他的书,杭州从历史中走进我们今天的生活。

杭州的国际化由来已久。

早在杭州这个地名出现在史册之前,中外文化的交流就在当地有所萌芽。来杭州最早的外国人,据说是印度和尚慧理,时为东晋。慧理到达的杭州当时尚是山中小县钱塘,但他的游历却是历史上中国文化第一次大南迁中有影响的事件之一。慧理阅读这里的山水是“仙灵所隐”,便建造了灵隐寺,为杭州的风景名胜和思想文化写下第一篇文字。他葬在飞来峰前,后人为他补立了慧理之塔。这塔的意义标志其遗风绵延。

西元589年,隋朝废钱唐郡置杭州,杭州这个地名第一次出现。西元610年,隋炀帝下令重新疏通江南运河,将它纳入隋朝大运河的系统。至此,杭州成为“咽喉吴越,势雄江海……骈樯二十里,开肆三万室”的商贸都会。

据史实记载,8世纪末,中国、日本和北韩之间开辟了利用季风横渡东海的新航路,浙江成为日朝人士来华的重要登陆点,唐代就有日本遣唐使节路过杭州。

五代时期,定都杭州的吴越王国大力开拓海上交通,与北韩半岛上的后百济国、后高句丽国,以及日本国来往频繁。像最后一代吴越王钱弘俶就曾向日本回购过佛教天台宗经典。

外国人来杭州形成高潮,是在12世纪两宋之交的中国文化第二次大南迁以后。那时他们纷纷抵达南宋朝廷所在地临安即今杭州,大都与政治、外交、经济以及宗教等有关,所见所闻亦与大国天朝联系起来。而比较关注于文化和科技的是日本人。日本人在杭州学习画院绘画艺术,学习民间尺八技艺;日本僧人在杭州寺庙修行,学习禅与茶的精妙结合,学习农业生产知识和手工业技艺。他们当初的学习之地北山的黄龙洞和远郊的径山寺,都有纪念性景点。

这些漫长的历史,是林正秋教授用了近60年的时间从历史的故纸堆里扒出来的。对于他来说,这些是充满着生趣的故事。

他会说,在杭州西湖湖滨,马可·波罗的塑像:头戴软帽,颏蓄浓须,身披长袍,右手执笔,左手捧书——这是想像中的马可·波罗形象,他是杭州市民心目中一名亲切的“老外”。传说意大利人马可·波罗来过这座东方的国际性“大城”。在马克·波罗的游记中,关于杭州的内容是公认最精彩的一部分。该书后被译成中文,这让经历过各种社会动荡和城市面貌变迁的近现代杭州人读来,显得亲切,但又觉得异常遥远,甚至有些不真实。马可·波罗之前的外国人看到过杭州的繁华,但没告诉世界,马可·波罗则是有史以来第一个向世界报道杭州的外国人。

这些在林教授的书里,都是历史中的采撷,他把它们重新整理成了连贯的长卷。

当然,书中最大的篇幅还是南宋时期的杭州。

“南宋定都杭州,使杭州成为全国的政治:经济、文化等中心,和国外的交往更趋繁盛,十三世纪时,一跃成为亚洲交流的中心城市。和杭州港往来较为密切的主要是日本、高丽、安南、占城、真腊、三佛齐、大食等近二十个国家。按宋代朝廷规定,这些国家派使节来京朝贡,或是‘间岁所人一贡’(即隔年朝贡)或‘数岁人贡’或‘五年许一贡’等,使者队伍少则十余人,多则达五六十人。故宋人说:‘四夷朝贡,曾无虚日’。使节到达边界时,由边界州郡官长‘体问’其国家大小及离中国之远近等情况,并‘验实保明’证书后,奏报朝廷,请示接待与否和接待规格、方法等事。经朝廷回复后,方可导引人国。如有虚假‘诈伪’,边界州郡官长要以‘上书诈不实论罪’处之。”

“这些史实对今天杭州成为国际文化名城建设都是具有现实意义和借鉴作用的。”林正秋教授说。

2016年,杭州再度成为世界政商领袖的“必经之地”:二十国集团工商峰会与领导人峰会相继举行。杭州作为国际交流之城的历史翻开崭新一页。

就在距离G20会场不到5公里的地方,1300多年前,诗圣杜甫在送别一名外国商人时写下这样的诗句:“商胡离别下扬州,忆上西陵故驿楼。”当时的西陵渡口,位于钱塘江南岸,扼钱塘江与浙东运河要冲,市面繁华,商贾云集。渡江到杭州,沿隋唐大运河北上可至江淮、中原,沿运河向东是东海之滨的明州(宁波)港,溯钱塘江上行,可至江西、福建,最终到达广州。“所有走过的路都会在历史中留下足迹,而我就是要把这些脚印一个个拓出来,让它走进我们今天的生活,拥有新的生命。”

“今年是改革开放40周年,杭州必定会加快国际化的进程,这时,历史文化便会是他重要支撑点。“林正秋教授说。