当飞鸟滑过良渚的天空……

|

|

|

|

捧一本散发着墨香的好书,翻阅在天气寒冷的冬天,也许最易入目也最易入心。浮躁的心情已被冬日凉飕飕的空气覆上了一层薄薄的霜片,想动弹,却缺乏力气了。这是季节为读书人开出的一分令人感动的优惠单。

眺望窗外。眺望那些世界上大同小异的人间风景。

这里是良渚文化村。

当飞鸟滑过良渚的天空……

◎ 辰 良

没有风的黄昏,窗外的风景就如一幅静物素描,灰绿色的基调并不让人颓丧而启示人平静地去想一些总也弄不清楚的世事。这时候,一只不知名的鸟儿不约而至,在这幅偌大无比的素描里停顿了一下,然后振起双翅,在天空里划下一道漂亮的弧线,飞得无影无踪。

鸟是中国古代广被崇信的灵物,在良渚文化中便有很多关于飞鸟的图腾。

思绪随着飞鸟而过。

1936年的11月3日下午,是一个注定要被载入史册的日子。年仅24岁、只有初中文化,在考古学界毫无名气的“小人物”施昕更,在家乡良渚朱村兜附近的棋盘坟一个狭长形的干涸池底,发现了几片"黑色有光的陶片”, 从此渐渐揭开了良渚文化神秘的面纱。

从1936年发现良渚文化遗迹到现在,在已经发掘和出土的文物中,石犁、石镰、石耘等稻作农具以及各种陶制酒器,反映出当时的农业已进入犁耕稻作时代;遗存的丝、麻、陶、玉制品反映出手工业趋于专业化;氏族祭坛、贵族大墓和平民小墓显示出不同层面的分野;黑陶器皿上的原始刻痕,既是先民对当时社会的理解,也是中国成熟文字出现的前奏……众多信息揭示出一个共同的文化特征:华夏文明的曙光从良渚升起。

岁月就如鸟影般呼啦啦从我们的面前滑过,拽也拽不住。十年、二十年、一百年,对于一个人来说,真的太过漫长,但在天地间,就如雪片飘落在一望无垠的大平原,甚至无法听见雪入泥土“滋滋”的声响。

每当把个体放进考古史册去揣摩时,不免萌生类似“浮生一日,蜉蝣一世”的沧桑和惶惑。 有一些个体,会对考古传奇产生极为关键的作用力,而他们往往,只是时代布景的一帧匆匆剪影。

一滑而过的岂止岁月,还有我们的黑发、亮肤和嫩如葱白的手指。当然,最重要的是我们的思想。

思想变老了。

一种祭祀凭吊的心绪,融入悠远宁静的空气。思绪走进了良渚文化博物馆。

显然,那是一座集收藏、研究、展示和宣传教育为一体的多功能现代博物院。据介绍,博物院建筑由英国建筑设计师戴卫奇普菲尔德设计,虽然不知道他是否明白这片土地上的悠久历史,但是整个博物馆从外形上看还是凸显了粗犷、大气、厚重、简洁的特色,体现了艺术与自然、历史与现代的和谐与融合。

整座博物院以“把玉锥散落地面”为设计理念,由不完全平行的四个长条形建筑组成。外墙全部用黄洞石砌成,远看就如玉质般浑然一体。博物院的院落不大,过了停车坪,上十来级台阶便是一个大平台,平台左边竖立着一根外方内圆中空的石雕玉琮。玉器造型作为一种元素,在设计创意里占据的重要位置,昭示了玉器在整个良渚文化中无可替代的作用。

如果说,第一展厅“发现求真”, 让我们跟随施昕更试掘良渚,听闻苏秉琦感叹“古杭州”,并在良渚古城的石破天惊里,以时空为坐标穿越体验考古学家发现良渚遗址、认识良渚文化、确立良渚文明的70年考古历程的话,那么,第二展厅”良渚古国”的一个个活灵活现的良渚先民的劳作场景,让人震撼,令人感慨。

这里有实地揭取的良渚古城剖面,有反映莫角山营建的大型油画,尤其是运用声、光、电等现代高科技手段,全景式复原和再现良渚人的生产、生活方式,展示了5000年前良渚古国的灿烂与辉煌。

良渚文化的大多数精美文物都出自人工堆筑的被当地人称作“墩”或”山”的土台,其高度在地平以上4米到10米甚至更高,土台的占地面积从数百到上千平方米不等,土台的墓葬和祭坛的作用类似于埃及法老或南美玛雅的金字塔,这样的高台大冢,考古界称之为良渚大墓。除了已经发掘的反山、瑶山、莫角山,经考证在良渚附近的大墓还有近50处。

我们的思想不能总在快乐中嬉戏。她在经典中喘着精气跑步,在世俗里大汗淋漓地乱撞一气。落日的光晕如梦般照在远处如岁月深处的土冈上。我和我的思想一起坐在遥远岁月里松软潮湿的土冈顶上,茫然不知所措。

思绪停留最久的是一个硕大的良渚先民的琢玉场景。

玉“聚天地之精华,得日月之灵气”, 其虽为石,也有生命,一旦为慧眼识之,高手琢之,则获新生。微阖双目,我自能想见玉匠们相互间配合默契的场景;侧耳谛听,自能听闻隐隐的歌音。要知道,那定然是一个快乐的时代,是一个创造的时代,否则就不会有如此众多的珍品奇物创造出来。温煦的时光里,和谐的氛围中,良渚先民们更多地发挥并且进行着幸福的想象与锲而不舍的切割、打磨,每一件珍品,都留下了抑制不住的兴奋与热情。尽管这些创造了历史,创造了文化的玉匠们,最后连个名字都未能留下来,他们总是不停地付出,不停地流汗,不停地喘息,但他们愿意,他们乐于默默奉献。

显然,与河姆渡文化、马家浜文化、崧泽文化相比,良渚文化玉器的制作工艺取得了长足进步,其中一个特点是,石英砂已被广泛运用。已被发掘的墓中不仅发现了可以琢玉的石英砂,而且管钻剩下的棕蕊的发现,也证明了当时管钻法已普遍运用到钻孔技术中。另根据对良渚文化玉器工艺的考察,此时很可能已出现了旋转性的原始砣具。在加砂注水的切割里,在砣具不断旋转中,良渚玉器呱呱落地... .这几千年前的玉器,是生命,是音乐,那些灵动的流线,是良渚先民临摹石头、树叶、竹枝的指纹,是他们打击各种器物、男女欢唱的音韵的记录。于是,有了甲骨文、青铜器,有了诗经、楚辞、唐诗、宋词、元曲。

传说黄帝时史官仓颉造字,造出来后“天为雨粟,鬼为夜哭,龙为潜藏”。可见,在中国人心中,文字的力量惊天动地。殊不知,甲骨文正是起源于这些流线,受到了这些流线的启迪。更何况,这些流线吞吐过无数祈祷祝福,又沉默在地下5000年,蕴含着多少力量!透过现场,我想深入和执著,但我的手和目光只能游走在时光的背面,就像面对一张粗糙的沙纸,它挡住了我。

似乎还是窗前的那只鸟。她飞来了,轻轻,不打一声小小的招呼。

她在土冈上空盘旋了几圈,然后调整好身姿,“呼”地一声直冲而去,小鸟迎着落日飞去,慢慢融入桔色的光晕。那时,我就觉得,这只鸟儿真的很快乐。

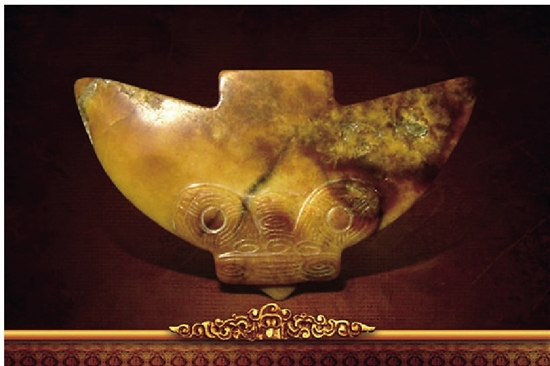

思绪又回到良渚文化博物馆,就恍如在5000年的文明时空中遨游。第三展厅是”良渚文明”,这里展出的琮、璧、钺等大量良渚时期的精品玉器,充分彰显了以玉为特征的良渚文明在中国和世界同时期或同类文明中的重要地位与影响。

其实每一件良渚文化玉器,都曾经照耀过也必将继续照亮中国和世界的文明天空,其入土和出土本只是一种存在的方式。

思绪走过每一件玉器,只觉岁月的苍茫之气迎面扑来。它们形制各异,动人心魄。只是,为什么偏偏是这种形制状态,而不是别的形制状态?为什么只发生在良渚,而不发生在别的什么地方?良渚先民究竟出于何种思考…… 一切都让人感叹不已,思量不已,深感一部大书刚刚翻开了它的扉页。

也许是太湖之水天目之绿给了能工们太多的灵感,也许是钱塘之潮东海之涛给了巧匠们太多的激情,良渚先民们把挚爱与希望、虔诚与理想统统倾注于每一件器物中了。

图腾里鸟儿仿佛乘着风而来。

身边开始有些风了。窗外树枝上的枯叶被风吹得乱糟糟的,像一群疯跑的孩子。但是树顶上那道优美的羽痕依旧在脑海里回旋。落日的光晕里如果有一处安睡之所的话,鸟儿会安睡在那里吗?

自由的鸟儿,自由的飞行。她并不迷恋落日美丽的光晕,她在追寻光明和光明下生动的细节。

羽痕便如丝,扯也扯不完,一如岁月。

捧一本散发着墨香的好书,翻阅在天气寒冷的冬日,最易入目也最易人心。但是我愿意暂时放下她们。我喜欢看着鸟儿从我的书窗或者遥远岁月里的土冈上悠悠飞过。