|

|

|

美术馆,是用来感受的

巴黎虽然是她家这次旅行的最后一站,不过美术馆的参观计划是从它开始构想的。三座最主要的场馆:卢浮宫、奥赛美术馆和蓬皮杜现代艺术中心,在时间线上刚好互相衔接,从最古老的艺术史源头开始,到文艺复兴时期,再到现代艺术和当代艺术。

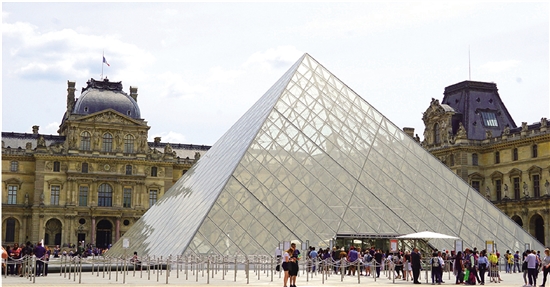

因为卢浮宫太大,一天肯定逛不完,而且一整天都在里面打转,孩子也会疲倦,所以她家的安排是在几天之内,半天逛卢浮宫、半天逛其他场馆,穿插着来。关于卢浮宫的书有很多,大部分都附有卢浮宫每一层楼的平面图,可以作为很好的参考。整座卢浮宫以中央金字塔为交通枢纽,有3个入口,通向整座建筑的3个部分,可以根据偏好(最想看什么)决定参观次序。

事实上这个选择和排序的过程,也是在带孩子“预习”卢浮宫。在出发前,这位妈妈就和孩子一起看了一些关于它的书,对藏品有个大致上的了解。一开始,孩子只知道那里有《蒙娜丽莎》,后来逐步了解到更多藏品,这样才有可能去选择“我最想看什么”呀。不过出发时大部头的书都没有带,太重了,且旅途中其实不常有专注看书的时段。作为补充,她下载了一些有声书,在博物馆内也租借了中文讲解器,事实证明这是个好选择:从瑞士到法国,一路上他俩都在听。

奥赛美术馆和卢浮宫非常近,只隔着一条河,步行就可以往返。奥赛美术馆规模中等,真的要全部仔细逛,也需要很久,不过可以选择性地逛。小朋友对梵高最感兴趣,他们就在梵高、高更的展厅里逗留了很长时间。其实那个展厅很小,但是真的很值得在每一幅喜欢的作品面前多停留一会儿,去看它的各个细节也好,去感受它带给他们的氛围也好,都是非常值得的。

令人惊奇的是,她没有带相机,也压根儿不打算拍照,她认为那不是看一张画儿最好的方式。如果想要把相片带回家,直接买画册就好了。去逛美术馆,不是为了宣告“某一张画我看到了”,然后就转身走开;而是为了真正地去“看”它。所以,哪怕是人头浮动,她和孩子依然可以站在喜欢的画儿面前,停留比较多的时间,去感受。

这一点我觉得非常赞同,人和艺术品的连接,正是美术馆提供给人们的重要体验,尤其是对孩子来说,他们对世界的感觉比成年人直接得多,是非常感性的,也许表达不出来,但他们能够感受到。当面对着喜欢的艺术品,真得会感到震撼和被打动,这是其他任何印刷物所无法引发的感觉。

这时候,其实我们也不需要对孩子做太多的讲解。千万别喋喋不休。他就应该自己独立地去面对这些艺术品,用他自己的角度和眼光去看,去获得他自己的理解和感受。

加入自己的喜好,遵循孩子的直觉

在三大美术馆之间,她还加入了一个小小的橘园美术馆。它距离卢浮宫也很近——就隔着一个杜乐丽花园。橘园美术馆最主要展出的就是莫奈的睡莲,有两个圆形展厅,可以让人沉浸在莫奈花园的氛围里。此外还有一个展厅,专门展出印象派其他画家的一系列作品。

这位小朋友虽然年幼,但已经开始知道自己喜欢偏写实的古典油画。但是妈妈在安排亲子游的时候,不会只考虑他的喜好和需求,也会告诉他,我想要看什么、做什么。一方面,让他了解,他并非全家人环绕的中心,需要彼此照顾对方的想法;另一方面,也想借此拓宽他的视野,你可以最喜欢某一类东西,但也可以去看其他各种不同类型的事物。

去过橘园美术馆的人也许还记得,刚进门时就会看到一张受莫奈启发的当代画家作品,整个画面都是绿色,但凑近了仔细看,却有很细腻的笔触,有很多个不同的层次。这幅画尺寸不大,但的确能呈现出“艺术品的价值之一就在于其复杂度”。这一点可以在教育自己小孩画画的时候就形成概念:比如画天空不能是一整块蓝颜色,而是要去找出层次和变化。

相比较而言,蓬皮杜是个艺术品种类更丰富的地方,当然,也有不少当代艺术令人费解。很多人可能不知道该怎么带孩子看当代艺术,其实挺简单的:就是让他凭着自己的直觉去看。孩子自己会分辨,对哪些东西感兴趣、被哪些东西吸引到。

从成年人的角度来看,当代艺术有意思的地方之一就在于,艺术家们在不断地尝试各种新的做法,去拓展艺术的边界。其中有些实验看起来可能是匪夷所思的,甚至是很奇怪、没有章法的。这种气质,是不是跟小孩子有点像呢?孩子们也都是在不断地做出各种新的尝试,哪怕在大人们眼里那是在瞎胡闹。所以,不要急于去给艺术品一个“合理化”的解释,不要纠结大人或者孩子到底“懂了没”。完全可以放松心态,就去走一走、看一看。

其他几个美术馆

用巴黎的几座最主要的美术馆建立起西方艺术史的时间线,在其他城市逛到的美术馆,所看到的东西就可以往里面填充。

比如在柏林的博物馆岛,他们曾碰巧遇到一场关于19世纪“发现风景”绘画作品的特展。特展是美术馆在一段较短的时间内,特别策划的展览,跟常设展览不同,往往有独立的主题,所展出的作品有些是不常见的,有些还会附加很系统的说明,那个19世纪的风景画特展,就介绍了在那个历史时期,有一群画家们离开狭小的画室、室内的绘画空间,动身前往广阔的外部世界,以宏大的自然作为创作主题的变化,以及关于人与大自然、与世界之间关系的思考。

而在苏黎世现代美术馆,他们的注意力被一些很有趣的现代雕塑作品吸引,尤其是米罗的作品。米罗的作品总是透着一股匪夷所思的、孩子般的童真。在巴黎的蓬皮杜也有他的作品。当在不同的国家、城市看到同一位艺术家的作品时,那种遥相呼应的感觉,会将广阔的时空连接在一起。

夏加尔的画在各大美术馆里都能看到。他实在是太容易辨认了。此外在巴黎,如果去参观巴黎歌剧院,那里的穹顶也是夏加尔画的,一定不要错过。

艺术家的作品不仅仅是存在于美术馆中,更重要的是:融入我们的生活,环绕着我们。

有时候家长在安排亲子游时,会过分地盯牢短期目标:孩子能在路上看到点什么、学到点什么、记住点什么……这位妈妈的想法是:最好的输入是“1”,但这是不可能的。孩子的教育是要大量地输入,然后等待着他慢慢发酵。就像旅行,即便是对成年人来说,也是要让这段经历融入到生命之中,逐步内化,最终成为自己的一部分,让每一次旅行都能有新的收获。