隋唐五代:楼观沧海日,门对浙江潮

|

|

|

写这篇文章的时候,正好有一个朋友在旁边,他看我写的题目惊诧地说:隋唐五代哪有什么旅游,真正的旅游该是从谢灵运那个年代开始的。确实,旅游的概念出现得并不早,只是,细读古籍,却可发现大量关于旅游活动的记述。

《诗经》里有一首名叫 《溱洧》 的诗 , 解释 《诗经》 的韩婴学派说 , 在季春三月桃花开春水 涨时 , 郑国便有一种到溱水、 洧水去洗浴的风习 ; 如据 《溱洧》 原诗来看 , 所反映的这一风习实际是一种更为广泛的水边的游乐活动:“ 溱与洧 , 方涣涣兮 ; 士与女 , 方秉蕑兮。 女曰 ` 观乎? ’ 士曰 `既且。且往观乎! 洧之外, 洵訏且乐。 ’ 维士与女, 伊其相谑, 赠之以勺药。”这是 《溱洧》 一诗的第一章, 正是溱洧水边美丽的风光, 才吸引着人们前去游玩, 从全诗两章都有的 “ 洵訏且乐” 反映出的 “ 地方实在大 , 人们喜洋洋” 和第二章 “ 殷其盈兮” 反映的 “ 人山人海来游玩” 来看 , 本诗所描写的正是郑国民间的春游 。

由此看来,旅游活动自古有之。

隋唐五代:楼观沧海日,门对浙江潮

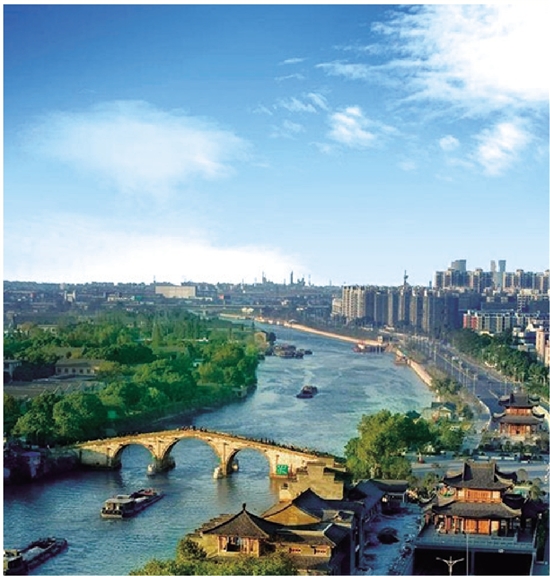

几年前,在运河边闲逛,巧遇有房出租,便开始了枕河而居的生活。有阳光的时候,在院子里斜斜地窝着,总有野猫闲庭信步,总有小鸟栖在院中的桂花树上,总有货船从前面的河经过,反而人只剩下眼睛在风里摇摆。下雨的日子,雨落在青色的屋檐上,落在宽宽的芭蕉叶上,落在细细的石子路上,“滴滴答答”,昼就变短了。

不管是什么样的日子,屋外总是有不少的游客,却也不至于喧闹,他们会感叹,怎么在这样的城市里会有这样安静的小巷,这么安静的生活,于是他们也开始变得安静。

我总是想,走在这里的游客或许千年前也曾从这里经过,就像门前的运河一样。

610年开凿的这条江南运河,改变了杭州的命运,也改变了浙江旅游的格局。

古运河,一个穿越时间与空间的名字。地处江南的杭州,因为它,柔美中多了一份豁达。在四季的柔波里,缓缓而来,一笑倾城。翻看时光,杭州的旅游和运河是分不开的。穿城而过的运河承载了千年的历史,滋养了两岸的人家,氤氲了杭州的山水。

610年,隋朝开凿了以洛阳为中心,北从涿郡(今北京)南至余杭(今杭州市)的大运河,从京口引长江水到余杭的一段被称为江南运河。

这条宽十余丈的河道,途经杭嘉湖平原,全长八百里,可通高15米、阔16米,长67米左右的四层“龙舟”。

运河沟通了海河、黄河、淮河、长江与钱塘江五大水系,在隋唐五代时期,带动了杭嘉湖社会经济的发展与旅游资源的开发,使浙江旅游重心由原来的会稽逐渐转向杭州。

江南运河的开凿和江南船业的发展,秦汉时期以“水波恶”闻名的钱塘江航运也得到了改善。吴越国钱武肃王在杭州城东南郊筑塘挡潮,人称“钱氏捍海塘”。在修筑海塘的同时,又凿平了钱塘江中的滩石,游人可通过钱塘江顺利地来往于杭州和严、婺、衢、徽各地。

江南本就是水乡,一条大运河让水乡的“游”有了不一样的风情和韵味。

吴越国后期,钱王弘俶陪同福建名僧契盈在碧波亭观潮水时看见钱塘江“舟楫辐辏,望之不见首尾。”

水流动的不仅仅是人,还有人带动的经济。

杭州地处江南运河和钱塘江的汇合处,广大的杭嘉湖平原在农业生产方面有巨大潜力,唐代刺史李泌引西湖水人城中水井,解决了居民的饮水问题。

水给杭州带来了新的发展,也让这片土地形成了新的经济格局。而经济恰恰是推动旅游的动力。

杭州经济迅速发展,终于在唐代后期超过了绍兴,成为浙江省境内最大的城市。

唐代诗人杜荀鹤《送友游吴越》这首诗中写到“去越从吴过,吴疆与越连。有国多种菊,无水不生莲。夜市桥边火,春风车外船。”描写的正是当时旅游发展的情景。

繁荣的城市吸引了众多的游人,其中以商人居多。当时杭州,有来自日本的商人,也有来自高丽的商人,甚至伊朗的商人。

欧阳修在他写的《有美堂记》中记载了吴越都会杭州旅游的盛况:“邑屋华丽,盖十万余家,环以湖山,左右映带,而闽商海贾,风帆海舶,出人于江涛浩渺、烟云杳霭之间,可谓盛矣。”

初唐诗人宋之问的《灵隐寺》诗,首先对杭州美景进行了吟咏,其中的佳句“楼观沧海日,门对浙江潮”,相传为骆宾王所作。

白居易任杭州刺史期间,对当时淤塞的西湖加以治理。他发动人民修筑了一条湖堤,储水于上湖,有利于杭州、嘉兴一带的农田水利。西湖的美渐渐有了眉目的灵动。

正如《钱塘湖春行》生动形象地描绘了西湖早春的美景。白居易漫游了钱塘江,观赏了钱塘江的潮水,写下了著名的诗《潮》。此外,还有《春题湖上》、《留别天竺 .灵隐两寺》、《望湖楼》等名篇,也广为人们所传颂。其中自然少不了白居易晚年怀着对杭州山山水水水的恋情写下的《忆江南》:“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子, 郡亭枕上看潮头,何日更重游。”

吴越国时期,修建了大量的寺庙、台榭,更是让西湖有了多姿的风采。

吴越国诸君王笃信佛教,倡导奉佛,佛教在此时特别盛行。西湖周围群山中,先后造起了三百六十多个寺庙。

苏东坡说:“ 西湖三百六十寺。”修建了一百余座宝塔、经幢,并在南北山留下了许多摩崖石刻、雕像。清代被誉“西湖四大丛林”的西湖四大寺中的三大寺,均为吴越国所建。钱武肃王时将始建于东晋咸和元年的灵隐寺加以扩大,增建了五百间禅室,后又护充,使灵隐寺成为九楼十八阁、七十二殿,屋宇一千三百余间,僧众多达三千的大寺。另两所规模宏大的净慈寺、昭庆寺,也是当时所建。还有座落在凤凰山南麓的梵天寺,为吴越王钱俶所建。原名南塔,有吴越国巨刹之称,可见其规模当比上述三大寺还要壮观,北宋治平年间改名梵天寺。其他颇有名望的如云栖寺、灵峰寺、理安寺、六通寺、上天竺法喜寺、宝成寺等,均在当时所建。

吴越国还在西湖的远近山头上建造了许多宝塔,最著名的有六和塔、保俶塔、雷峰塔与白塔。这些塔,堪称古代建筑史上之杰作。吴越国时期,还有西湖周围群山非常精美的石刻造像。如凤凰山、将台山、慈云岭上的摩崖石刻造像,西天三圣佛像,十八罗汉浮雕等栩栩如生;还有烟霞三洞的石窟雕像均为吴越时期留下的杰作。

吴越时期留下的大量带有宗教色彩的建筑、雕刻,美化了西湖,吸引了广大的游客,尤其是吸引了全国各地的佛门弟子,以至国外的佛教信徒前来烧香、听法、取经、游览。

如今,留下的,逝去的,都成了岁月的痕迹。留下的,历经风霜,逝去的,如尘埃落入这土地从而长出新的枝桠。运河的水依旧缓缓地流着,不知从何而来,不知走向何方,想起佛家所说,缘起性空,几度轮回,过去的或许正从前方走来,而我们真正所看见的,经历的,游过的,是时间的长河。

◎ 辰 良