|

|

|

月光有一些迷离,像罩了纱笼的灯,晚风吹过,月光有一些摇曳。四下里非常安静,可以听到远处哪家农户的狗在低吠。人却是不少的,大家聚在老电影院门口的小广场上,最前面是一张八仙桌,桌上撑起了一个明晃晃的布幔,后上方挂着灯。布幔亮如朗月,映亮了布前一圈人的面孔,他们倚案扶凳,翘首以待,等待着锣鼓敲响——看皮影戏。

忽而唢呐、板胡齐鸣,雕刻精美的王灵官和赵灵官出现在白布上,意在驱邪开路,然后还要插科打诨一阵子,最后是狮子吐八宝,民谣同时唱道:“此地风光好,青狮吐八宝。吐在吉祥地,富贵直到老。”这段社火唱完,观众们眉开眼笑,皮影戏的正剧就此开演。

皮影戏从有文字记载,已经有两千多年的历史,一出戏,都是先有剧本再有剧,历史上也出现了相当多的写皮影戏的文人。

那是三十年前的一个夜晚,我还是刚刚会自己跑着去玩的年纪。在当时,皮影戏也算个稀罕事儿,村里刘爷爷家藏了一箱皮影,趁着农闲的时候,找了几个会唱、会敲、会演的农民,排练了几日,就敲锣打鼓地开演了。鼓、锣各种乐器是影器箱子里必有的物件,皮影戏班里掌握这些乐器的前手也是顶重要的人物。只是,自那以后便只能偶尔在影视作品中见到了。

印象里的皮影戏是极为神奇的。一双巧手、一张妙嘴,两根竹竿外的幕布戏台演尽喜怒哀乐。

皮影戏,在稀疏光影里讲述世俗人情的故事,每一张单薄的皮影下都承载着一个人物乃至群体的喜怒哀乐。

那日,去中国美术学院的时候,意外发现旁边是中国美术学院皮影艺术博物馆,便进去参观。博物馆体量并不大,是一处上下两层的老建筑,馆内陈列了各种戏本的皮影藏品。

一楼有皮影的历史和制作介绍。

皮影戏,又称“影戏”或“傀儡戏”。是一种古老的民间艺术。艺人操纵用皮革雕簇而成的影人在屏幕上作出各种动作,加上灯光的透射和乐器伴奏及唱腔,观众们就可以欣赏到有声有色的艺术形象。

中国皮影源远流长,这是人所周知的。至于其起源究竟在何时,目前尚未有一致的看法。晋干宝《搜神记》云:“故老相承, 言影戏之原,出于汉武帝,李夫人之亡,齐人少翁能致其魂,上念夫人无已,乃使致之。少翁夜为方帷,张灯烛,帝坐他帐,自帐中望见之,仿佛夫人像也,故今有影戏。”有学者据此以为我国皮影起源于汉代。不过多数学者以为上述记叙只能看作是古代方士的“魔术”。汉代“百戏”兴盛,却无影戏的文献记载,估计影戏尚未出现。也有学者提出,皮影戏始于唐或五代时期,是在佛教寺院中为作法服务的。目前,各学者关于影戏起源的说法也只能说是推断,最早记载关于影戏的文字只在宋代的典籍上可见。宋代高承《事物纪原》云:“仁宗时市人有谈三国者, 或系其说加像饰,作影人,始为魏蜀吴三分战争之像。”宋代孟元老《东京梦华录》也称宋崇宁大观年间,汴梁有弄“影戏”与弄“乔影戏”者,到了元宵节,都城“每一坊巷口,无乐棚处,多设小影戏棚子”。由此可见皮影戏在北宋时期的京城中广为流行。

最初的皮影实际上是纸影。宋吴自牧的《梦梁录》称皮影先是“以素纸雕簇”,后来“人巧工精,以羊皮雕形,用以彩色妆饰,不致损坏。”同书还记述在南宋临安的著名影戏艺人有贾四郎、王升、王润卿等, “熟于摆布,立讲无差”。

在南宋时期,不仅有艺人以皮影表演谋生,而且连雕刻皮影也成了专门职业。宋代周密在《武林旧事》就记载了杭州有“绘革社”一类的组织。

可曾想,一百多年前,电影首次在中国出现,而在两千多年前,一种类似于电影的戏剧表现形式——皮影戏,却早已流行甚广。作为世界上最早的幕影文化娱乐形式,它巧妙地将民间的雕刻与绘画技艺结合起来,同时还吸收了传统戏曲、表演及文学艺术的精华。

二楼有皮影戏的制作互动区和光影区。去的时候,上面正在播放《聪明的小乌龟》,与以往的题材不太一样,但是也很有趣。

不大的博物馆,却逛得兴致勃勃。不论重温儿时的回忆,还是惊叹皮影戏的源远流长,不论赞叹皮影工艺的精湛,还是唏嘘这门手艺的传承,都在这一方空间里流转得恰到好处。

不管是小时候印象中的滑稽有趣,还是《大明宫词》皇室面具下的柔情蜜意,还是电影《活着》中亦真亦幻的戏中戏。皮影戏的故事流传了千年,时至今日,即便是残存的气息,也仍能让我们在平乏的生活中,感受到虚实之间那片无主之地所带来的惊奇。

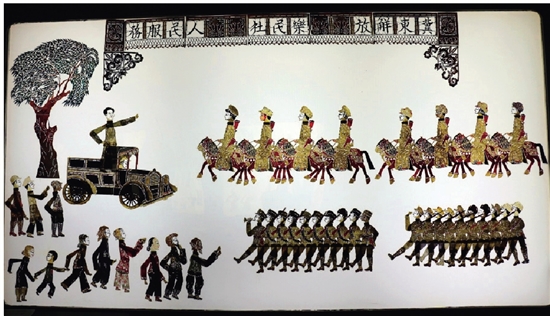

毛主席阅兵

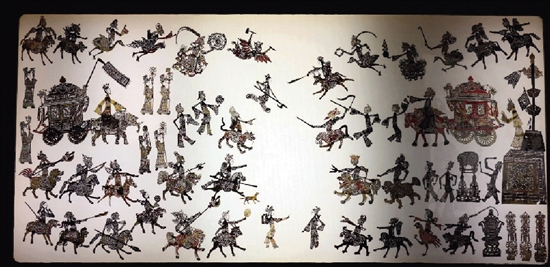

大破万仙阵