|

|

说到“酸”,或许很多人首先想到的是山西人。曾有一个山西朋友说自己上大学时特意带一瓶家乡特产的老陈醋,时而独自小酌几口,也不需别备饮具,只用醋瓶的瓶盖计量,一次喝个几瓶盖,颇有“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人”的风韵。山西人嗜酸的名声,由此领教。

当然,我们的食用醋中醋酸含量即便再高,也在安全系数之内。但那重口味带来的嗅觉、味觉等感官上的刺激,源于酸的物理化学性质,却是永恒不变的。这也让我每每在品尝各种酸的重口味食物时,总觉得又重温了一遍化学课。下面,在重口味的舞台上,乳酸醋酸柠檬酸、草酸碳酸苹果酸,酸酸必达,粉墨登场。

许多年前,一首网络歌曲《东北人都是活雷锋》流行于大江南北,其中有句“翠花,上酸菜”,广为人知,一度成为人们的口头禅。因此,对很多人而言,酸菜几乎就是东北的代名词。很多南方人踏足东北大地后,出于好奇吃的第一道酸菜,便别具仪式感,令人难忘:酸菜还没上桌,就闻到了浓郁的酸味儿,那酸似乎有了烟雾的形状,扑面袭来。小心翼翼地夹了一丝放入口中,酸味顷刻释放开来,汹涌而出,难以下咽。

既然酸得“反人类”,为什么还会在东北大地长盛不衰呢?这是因为在东北天气苦寒,过去东北人在漫长的冬天里很少能吃到新鲜时蔬。而十月份长熟的大白菜,产量大、味道好、耐寒冷,就成了东北人每日必吃的菜。吃不了的,腌制成酸菜,开胃养生,堪为首选。以至于史书上记载,康熙皇帝在东巡盛京时,吩咐接待方盛京内务府在准备正常米面干蔬的同时,备好“腌菜一千八百五十斤”。

时至今日,酸菜在全国各地有着广泛受众,东北、山西、西南等地区都有腌制酸菜的习俗。来自西南的老坛酸菜牛肉面,甚至撼动了红烧牛肉面在方便面界扛把子的地位。

但是我始终觉得,只有东北酸菜才能担负起那一口痛入骨髓的酸。严寒气候中乳酸缓慢而持久地发酵,酸的浓度在一层层沉淀变强,同时其他杂菌被抑制,一口酸菜大缸内上演的是一出乳酸的独角戏,其他都是配角……

说起酸粥,可能很多人并不熟悉,或许在想:粥都酸了,不就是坏了嘛!其实不然。它的诞生很容易想象:就是勤俭持家的当地百姓不忍心扔掉泡酸了的糜子,就吃了一口,这一吃不要紧,一种陪伴当地几个世纪的美食就诞生了。

在陕北晋北内蒙等地,酸粥流行于斯却止步于斯,和它的主要发酵物——糜子,有很大关系。

黄土高原,气候恶劣。每年到五月份之前鲜有降水,加之土质较差,一般粮食作物很难生长。而糜子却爆发出惊人的生命力,对土质气候要求低,生长周期短,在漫长的饥饿时代,成为了当地百姓的救命粮。糜子味道如何?说实话,嚼起来有些苦涩,口感不佳,因而这种被用作充饥的粮食,很难入挑剔食客的眼。加之糜子所在的地区往南有小麦,往东有玉米,是种植粮食作物的更佳选择,糜子只能低调地退缩在属于自己的苦寒贫瘠之地。

当地人没有嫌弃它,反而把它当个宝去研究怎么改进。既然煮熟了吃太涩,那我们就用酸来掩盖这种苦涩。酸粥可炒热或慢火熬制直接食用,也可和其他配料搅拌,还可以回锅当菜炒着吃。或许刚开始有些难以下咽,但当这种酸在味蕾上不再显得突兀时,糜子的糯黏感、酸爽感渐渐被释放出来。酸粥用最简单的做法,回馈着最复杂最有画面的口感。

酸味浓郁的酸浆。而后,将浆米罐内的糜米下锅稍煮一会儿,米汤还置罐中,和酸浆混合,持续发酵,周而复始。与腌制各类蔬菜封存数十天不同,酸粥要日日食用、日日养护,如此特殊的制作工艺,造就了个性十足的微生物菌群。有研究表明,在酸粥的发酵过程中,滋生出的乳酸菌和醋酸菌两种微生物彼此融汇,令本不含有酸的糜子,交织出了乳酸、醋酸混合的酸味。

南方的山间林地中盛产竹笋,它富含植物蛋白和膳食纤维,有“素食第一品”的美誉。靠山吃山,人们便在笋上花了很多心思。除了时令鲜笋外,还会把笋腌制起来,为其口感延长些光景,以待将来慢慢食用。《红楼梦》中薛姨妈款待宝玉,有这样一个情节:“幸而薛姨妈千哄万哄的,只容他吃了几杯,就忙收过了。作酸笋鸡皮汤,宝玉痛喝了两碗……”为了给宝玉解酒开胃,薛姨妈特意做的这道酸笋鸡皮汤,显然是小户人家无福消受的。

相信很多人都见识过螺蛳粉的鼎鼎臭名,这臭味就来自于酸笋。但酸笋毕竟叫酸笋,而非臭笋,酸与臭两种极致集于一身,缔造了这一重口味的经典之作。明代人就曾记载了制作酸笋的工艺,与今天的做法大同小异。顾齐在《海槎余录》中有一段关于海南酸笋的记录:“酸笋大如臂,摘至用沸汤泡出苦水,投冷井水中浸二三日,取出,缕如丝,醋煮可食。”

当不明真相的群众第一次偶遇刚被释放出灵魂的酸笋时,那味道说难听点,就像沸腾的泔水,燃烧的茅厕!因此,对于酸笋,路人黑化、黑子炭化是常有之事。但酸笋根本不在乎,因为它的狂热粉老饕们,会挥舞着荧光棒来应援。

吃完粉,再接着喝汤。味道却不寡淡。鲜、咸、香味儿簇拥着酸味,被舀入口中,味蕾像被挂了最高档位,口腔颅腔之间顿时响起马达的轰鸣声。

无论是乳酸、醋酸,还是草酸,都是有机酸中的“大路货”。一道美食中纵然是某种酸占据主导,但促成其美味的,绝非单独的一种酸可以做到。接下来要说到的两种酸,看名字就让人觉得色彩纷呈:柠檬酸、苹果酸。此刻即将出场的主角,也丝毫没有酸菜酸粥等前面几者的寡淡之气。

酸汤,是贵州省苗族人民的传统菜肴。地处山区的黔东南资源贫乏,尤其缺少人体的必需品食盐。为了弥补这一缺点,贵州形成了独特的饮食文化,被人们总结为四个字:“以酸代盐”。也就是用各类酸食帮助减缓钠离子的流失。另一方面,贵州气候潮湿,流行腹泻等疾病,嗜酸可有效帮助消化,因此当地有谚语:“三天不吃酸,走路打串串。”而酸汤就是各色酸味饮食中的翘楚,甚至连这片地区的方言都被称作“酸汤话”。

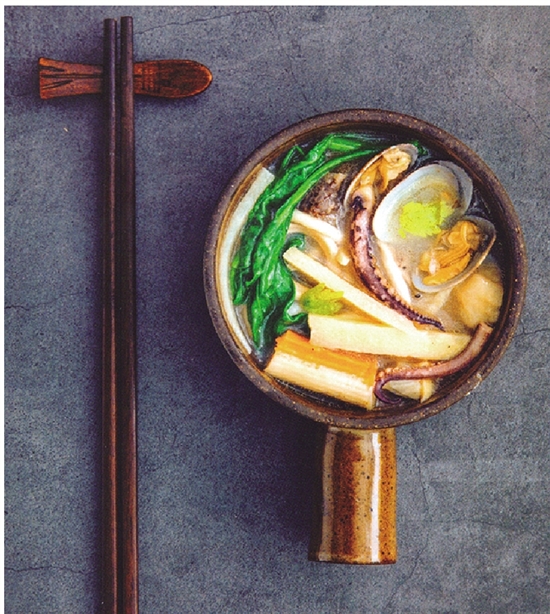

做好了一坛酸汤,只是一个开头。接下来,要将鲤鱼处理后放入酸汤内烹煮。酸汤鱼,或者叫做酸鲤,在苗族人的心目中,早已超脱了填饱肚子这层含义,更进入他们的精神世界。苗族人认为,酸鲤是祖先在冥间的乘骑,帮助他们渡过冥河往来于天界、人间。因此,祭祀祖先时,酸鲤是必不可少的祭品。从这个角度上看,苗族人嗜酸的重口味之重,也体现在意义的重要上面。

人们常用“酸掉大牙”来形容酸的夸张程度,但或许对于绝大多数人而言,深层次的酸的机理,并不是一个必须求得答案的问题。然而,正如一方水土一方人,一方水土也造就了一方“酸”。人们食酸嗜酸,将其做到极致,并深入一方文化的基因里。我们寻求“酸”,借“酸”了解重口味,“酸”就是联结了传统与现代的桥梁。