|

|

|

|

乌镇,枕水人家。不知为何,游走于古镇的小巷小桥上,都会有几分醉意。大约是贪恋那一处稀罕的小桥流水人家,又或许是闻到了难以抗拒的阵阵酒香。在乌镇稍加驻足,就会惊喜地发现,大街小巷里,酒无处不在。

在盛产稻米的江南水乡,自酿米酒是过去农村的习俗。但乌镇人为米酒取名“三白”,是因为酿酒的三种主要原料:糯米、发酵剂和地下井水都是白色的。

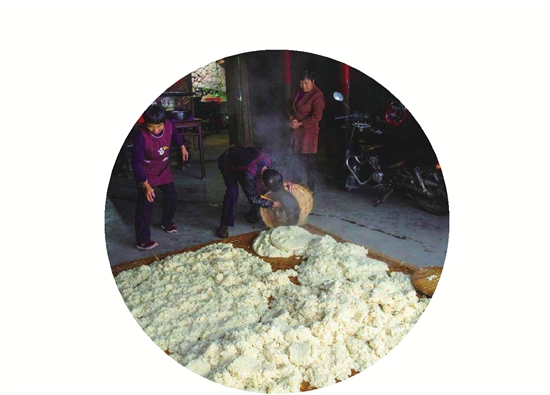

酿制三白酒时,首先将糯米蒸煮成饭,盛在淘箩里以冷水冲凉,再将发酵剂捣碎后均匀地拌入饭中。饭料倒入酒缸后,要在中间挖一个小潭,然后将酒缸密封,并用稻草或棉被捂实保温。三五天后,若小潭中已积满酒浆,即可往缸中倒入凉开水,再封盖捂实。一周后,酒便可酿成。这样的“土法酿酒”在今天的乌镇仍然可以见到。不过,这样酿出的只是一般的米酒和“甜酒酿”,三白酒中的上品,还须经过二次发酵和蒸馏,蒸馏后的三白酒度数可高达56度,烈性远远高于一般的白酒。

三白酒曾在明朝时期红极一时,明太祖朱元璋登基时,乌镇高公生糟坊生产的三白酒被列为贡品,进献皇室。现在乌镇东大街上仍留着这家集制酒售酒于一体的“公生糟坊”,并且在酿制三白酒时,仍采用着笨重的手工机械。酒坊内,面积并不大,三白酒的制作流程一目了然。制酒师大都是上了年纪的人,就如同这酒一样,必须够年头才够劲道。听师傅们介绍,这三白酒益脾胃,壮精神,舒经活络。陈酒味醇,新酒味烈。

这便是“江南三白”。

与黄酒不同,在一样的水气氤氲里,江南的白酒穿着江南文人的长衫,却把江南隐藏在温婉之下的倔强释放得淋漓尽致。

在传统时代,江南乡民们因循自然流转与时俗的变化,适时地准备、制作符合季节的农产品。在属于不同时代文人的文字记忆中,属于江南地区的名产,因地区或工艺不同,可以分出多种。

譬如,嘉兴新塍镇乡村中每于春天菜花开时酿酒,名称“菜花黄”,或称“菜花酒”,很具乡土情趣。乡民们于十月间要做酒,即称“十月白”,是江南一种上好的酒。其实“十月白”各地都有制作,无非是各地乡间流行的一种土酒。新塍镇人郑镰《新溪棹歌注》中辑录的张燕昌《鸳鸯湖棹歌》曾云:“烂醉矶头卧浅沙,随身渔笠与渔蓑。鳜鱼肥处桃花涨,日日新塍载酒过。”可以说明新塍十月白曾是乡间或过往船客常予以注目或饮用的酒类。

这种酒的制作,一般就在秋收之后,故俗称“冬酿酒”。在南浔地方,就叫“东阳酒”,是以白酒代水,再按白酒制法酿造,“盎然色碧味甘,为他处所无”。而酿自腊月的,也叫“冬酒”,与春季所酿的“春酒”相对而言,但更能久藏。由于是取用浔溪河水酿造,故统称“浔酒”。其他还有状元红、香雪、东阳、小春、绿豆诸种酒类,都是采用六七月以麦面之精良者,杂白水作曲,置阴处风干,再蒸白糯米成饭,以曲和饭,入酒酵,放置瓮中,等嘈嘈有声,用木杷撩通其气,至声息而止。月余之后漉以密缯,分贮瓶罂,就酿成了。在黄浦江以东的川沙,当地人多是在冬月造新酒,色白味甜,则称“白酒”。

乡间一般都习惯于冬月酿酒的原因,主要是等候收获合适的糯米。嘉兴有文人李日华认为,“酿酒必以糯”。糯米的品种较多,粒长而酿酒多者是金钗糯;色白而性软的是五月种、十月熟的羊脂糯;芒长而壳多白烰的是四月种、九月熟的胭脂糯;色斑的五月种、十月熟的虎皮糯;粒最长、白烰、有芒的是四月种、七月熟的赶陈糯;粒大而色白、芒长而熟最晚、色易变,但酿酒最佳的是芦黄糯;粒圆白而烰黄,大暑即可收割、色难变,不宜于制酒的是秋风糯;不耐风水、四月种而八月即熟的是小娘糯;芒如马鬃而色赤的是马鬃糯。至于各地所谓十月白等酒的原料,是何种糯米,由于史料的匮乏,很难确知。不过据李日华的细致分类,可能大多会选用金钗糯、羊脂糯、芦黄糯等品种。

有书记载,在湖州涟川,地主沈氏做酒因季节不同制作不同的酒,正月烧“糟酒”,十月做“十月白”,十二月则称“做好酒”。

由于原料、制作工艺以及酿造时间等的不同,加之时代的变化,上述酒类显得比较混乱,但在有的地方,还是将烧酒、煮酒、三白、十月白、靠壁清等,予以独立的区分;或者是将煮酒、三白酒、白酒、烧酒作简单的排比;而白酒更形复杂,有靠壁清、竹叶清、秋露白、杜茅柴、十月白等名称。而我们在文章开始提到的三白酒更是历史悠久。

晚明松江人范濂曾说,明代的三白酒是当时乡间米酒中较大的一种,内中还可以依据制作配料等,再区分出梅花、兰花等品类。

在乌程县南浔镇,当地所产的三白酒,就可以制造出不同的口味:“梅花、福橘、甘菊、五加皮之类,随意和酒酿,或取其香韵,或取其裨益优劣,以曲之粗细、米之精糙为差。而浔之独胜者,以水耳。水出北栅寿庵前,为真浔水。司酝者称酒大工。”南浔酒之名声也传到了宫内,时称“浔酒”。

有一些地方的三白酒也俗称“好酒”。清代官方较具权威性的地理志嘉庆《重修大清一统志》中,则仍以“沈氏三白甲江南”称之,将三白酒的代表性产地定位于湖州府乌程县。这似乎表明,在清代中前期,湖州的三白酒是比较出名的。离南浔不远,在乌程、桐乡交界的乌青镇地方,当地人对本地所产之白酒,也有清楚的鉴定。民国《乌青镇志》中记载道:三白酒“以白米、白面、白水成之,故有是名。”其味“极酽”,陈年的可敌越酿(绍兴酒),并且这种陈酒有状元红、竹叶青等名称。

当然在现代农村过春节时,仍常用它来招待客人,所以在乌镇民间,此酒还有一个别名叫“杜搭酒”,民间俗谣“猫屎芋艿杜搭酒,客人吃了不肯走”,指的即是此酒在乡间的魅力。

曾记得钱塘人瞿佑曾撰有《乌镇酒舍歌》,描述其印象中的乌镇景致与酒肆生活,其中有这样一段:

东风吹雨如吹尘,野烟漠漠遮游人。须臾云破日光吐,绿波蹙作黄金麟。落花流水人家近,鸿雁凫鹥飞阵阵。一双石塔立东西,舟子传言是乌镇。小桥侧畔有青旗,暂泊兰桡趁午炊。入馔白鱼初上网,供庖紫笋乍穿篱。

如此,亦是江南的酒。