|

|

|

可能还有人记得杭州嘉里中心刚开业时,门口的一个竹编技艺工艺作品——城市之光。

在开业半个多月前,100多根竹子从安吉运到杭州。10天之后,这个长8米、宽5米、高2.5米的竹装置出现了,它像一个巨大的包包,也像一座竹桥。这是一件艺术装置,叫“城市之光”。

编制这个艺术装置的都是有经验的竹编老师傅,张心荣就是其中一位。“有几位年轻人找到我,说是共同制造一个艺术地标,还要用剩余的竹材做成竹蜻蜓发给市民。我觉得很有意思,就答应了。”

巨型竹包的每一根竹材都需要加热定型,手艺精细考究。整个编制过程经历了高温、台风、工期紧张等种种困难。好在亮相之后,作品赢得市民一片掌声。

年轻人的新玩法,张心荣可能不太完全明白。但是年轻一代来关注竹编这项古老的技艺,他是非常欢迎的。

张心荣最惬意的时候,就是“酌口小酒,听听音乐,看着墙上挂着的竹画,就很满足”。这个年过半百的老篾匠,与竹编年少结缘,竹编技艺既是他一辈子吃饭的”家伙”,更是他追寻艺术之旅的桥梁。

没有人天生就是匠人,但好的匠人一定是与时间打了很长交道,才能磨练出一颗匠心。张心荣是宁波象山黄避岙乡鸭屿村人,竹编的手艺18岁就开始学了。那个时候,农村里的器具很多都是竹编的,篾匠师傅不仅生意好而且包吃包住,是比较“吃香”的工作。为了成为“小篾匠”,还要托人“走点门路”。

在随后的几年里,张心荣跟着师傅几乎走遍了全县的各个乡镇,开始了刻苦学艺的学徒生活。想起当年的情景,他用了“刻骨铭心”来形容。老底子的手艺人,都有自己的骄傲,做的生活一定要精益求精。教徒弟自然也是了,那代表了师父的脸面,有多严厉可想而知。学篾匠最难的就是启篾这一关。一开始学的时候,由于刀法不对,张心荣的手指不知被划破多少次,流了多少血。毫不夸张的说,启篾的技能是用血换来的。

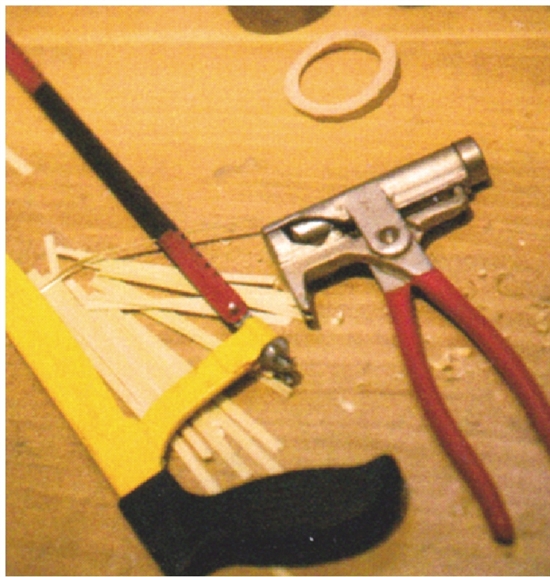

回忆起做学徒的日子,张心荣说那时候,自己白天跟着师傅走村串户,晚上则要不断练习竹编技法。一顿饭吃得飞快,就为了把师傅教的粗细、宽窄、厚薄都一一记在笔记里,一有时间就反复琢磨和练习。“砍、锯、编、织、削、磨”等基本功,他一样都没有落下,在篾刀一进一退中,一根偌长的竹子,就被剖成若干粗细均匀的竹片。

为了解竹子的特性,他花了10多年,几乎走遍了象山80%的村子,“有时候发现一根不错的竹子,我就会去实地看看,为什么它好,土壤、光照、水分,甚至竹子的年龄。”

人们常说“三十年河东,三十年河西”。张心荣出师之后,“吃香”的好日子连10年也没过上。制造业大发展了,塑料用具大量进入人们的生活,竹制品渐渐无人问津。人们纷纷弃农从商寻找新出路,张心荣也不例外,开照相馆、办图书馆。篾匠的手艺,只有村人找上门,偶尔为之了。

传统竹编工艺有着悠久的历史,富含着中华民族劳动人民辛勤劳作的结晶,竹编工艺品分为细丝工艺品和粗丝竹编工艺品。2008年6月7日,竹编经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

从小学的手艺,要说放下,张心荣自然是舍不得的。2010年,一次安吉旅游打开了他的思路,日常生活中竹编制品用得少了,但是中国人到底还是喜欢竹子的。不做实用器,可以做一点工艺品。于是他又重新开始尝试竹编画的制作。

竹编画自然比编席子要精细多了,光是选材就有讲究。比如这毛竹山必须是黄泥山,毛竹的重量要在15斤左右,还必须是靠近南边的。启篾就更难了,通常要反复地拉、刮上十几个来回,保证每根篾条的厚度不到1毫米,宽度在2毫米左右。这样编织出来的画才会软,才会平顺。

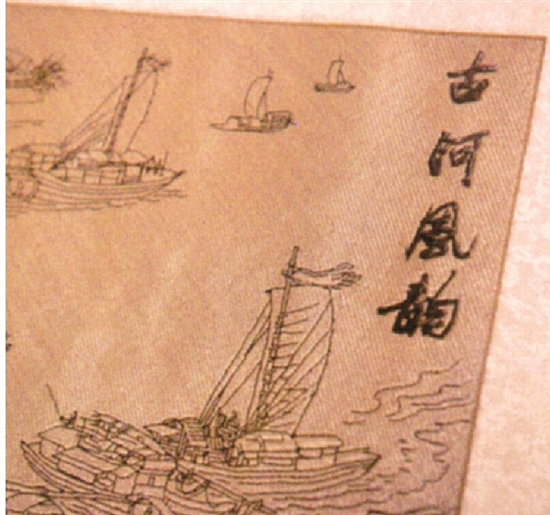

和许多传统工艺一样,曾经被当做生活用品的竹编品慢慢被市场挤压,竹编手工艺步履维艰。然而,张心荣却在不断创新中实现了竹编的“与时俱进”:将竹片经纬连贯,编织出了“象山黄避岙”;汲取书法的精髓,以竹编出王羲之天下第一书法《兰亭序》;以绘画为载体,用3个月时间,每天费时8小时完成了《古运河图——拱宸桥》竹编图。

现如今,张心荣已经不在乎冠在自己竹编作品前的名誉了,他经常说,“我年纪大了,没什么要的。一门手艺年轻人想学,我就教。”近期,他正在编撰新的竹编技艺书籍,这不仅是对他个人数十年来竹编岁月的记载,也是对未来竹编技艺传承的一份重要资源,“我还想写得更细一点,因为我怕下一辈想要考证这门手艺的时候,没有太详细的说明,他们会缺失一些东西。”