廖沫沙:

荣辱不惊,便能“风光无限好”

|

|

廖沫沙:

荣辱不惊,便能“风光无限好”

与“书”打交道

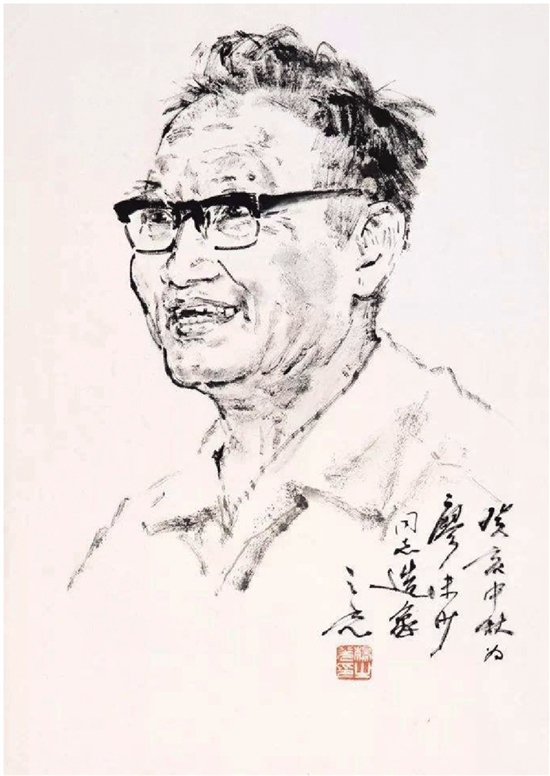

说起廖沫沙,人们会很自然地把他与邓拓、吴晗联系在一起。廖老不仅是一位老革命家,而且还是著名的杂文作家。他的一生,都与“书”打着交道,爱读书,善书法。

从小,廖老就酷爱读书,尤其喜欢文学书籍。从小学三年级起,他就开始读《儒林外史》《红楼梦》等中国古典小说,并读了冰心、茅盾、郑振铎等人创作或编写的大量作品和书刊,以及许多外国作品。读了鲁迅先生的杂文后,廖老萌生了对杂文的兴趣,以后便开始在《自由谈》上发表杂文。由于杂文之“杂”,要求作者有广泛的知识面,他的读书从此突破了文学的界限,进入到天文、地理、社会、政治、经济、军事等各个领域。

1936年至1949年,廖老曾先后在《抗战日报》、《救亡日报》、《华商报》、《新华日报》等报社从事新闻编辑工作。抗日战争爆发后,报纸上刊载的战报占有主要的版面。一切政论、时评,三句话离不开抗日战争。军事问题成了一切文章的主题。为了适应时局发展的需要,他不得不担当起谈军事、写军事的任务来。不是军人,却要写军事论文,从何谈起?怎么个写法?这虽是迫于形势,却也使他在学习、工作和写作上开辟了一条新路:过去,读到什么写什么;后来便改成了要写什么,就去读什么、学什么。过去是先学后做,以后是一边写作,一边读书。这个边写边学的方法,是符合唯物主义认识论的。靠这种方法,仅1947到1949的两年间,他便在香港《华商报》和《群众》半月刊上,发表了六十余篇军事论文,几乎每周写一篇。廖老曾深有感触地说:“学习要勤奋,贵以恒。任何一门知识都是无限的,人不可能在有限的生命内达到路路通。”廖老认为,提倡多读书,无疑是一件好事。老人曾说“书是老师,是朋友。一个刻苦奋进、顽强求知的年轻人,如果与书结成血肉般的联系,就会变得聪明、博学、有道德、有修养。随着知识的积累,视野的开阔,越学越想学,各方面的知识便相互补充,不可穷尽”。这实为廖老累积一生实践的经验之谈。他觉得,好的读书方法可以加快青年人自学成才的进程。“读书破万卷,自学必成才。”这即是他学习经验的总结,也是对青年一代的鼓励!

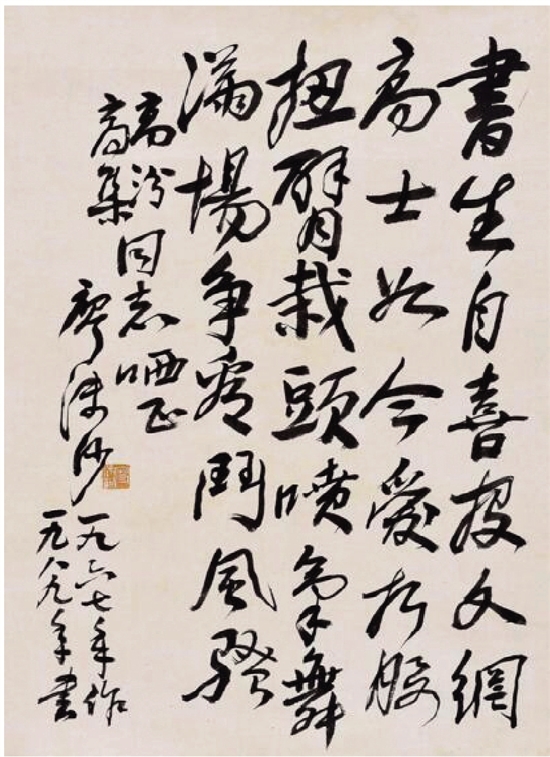

此外,廖老与邓拓、吴晗一样,也擅长书法。可以说,廖老一生的主要成就虽不在书法,但他有着深厚的笔墨情怀,而且他的书法心态平,入门正,笔墨遒劲有力,浑然大气,骨力尽现,有质感丰满的气韵,形成了独特的个人书艺风格,令人赏心悦目!可见,廖老爷子书法造诣颇深,成就卓然,即便称其为书法家,也不为过。有论者认为,中国传统书法,书人尚德,书法尚正,书品尚美。我以为,廖老爷子研习书法正是如此。没错,见字如见人,纵观廖老爷子的书法作品,看不到那种腐酸的雕琢气、造作气、浮躁气和江湖气,其表现出的,正是强大的精神气魄。

“阿 Q先生”的坚持

廖老说:“我的养生之道就是凡事不着急,遇事想得开,有点阿 Q精神。”在有理难申、有口莫辩的日子里,廖老常以“自嘲”解闷,才得以让自己走过了文革的十年浩劫。一次,他和吴晗一起被揪到某矿区批斗,他看到吴晗愁眉苦脸,低垂着头,为解两人烦闷,他低声对吴晗说:“咱们现在成了‘名角’了,当年北京‘四大名旦’出场,还没有看我们‘唱戏’的人多咧。”吴晗问:“那我们唱什么戏呢?”廖老说:“我们唱的是《五斗米折腰》。”本是历史学家的吴晗当然知道陶渊明不为五斗米折腰的故事,两人便会心地笑了。批斗会结束后,廖老提出要吃了饭才回去,还风趣地说:“不让我们吃饱饭,你们就没有‘话把子’了。”在回程的火车上,廖老在默想中作成《嘲吴晗并自嘲》的诗:“诗生自喜投文网,高士于今爱折腰。扭臂栽头喷气舞,满场争看斗风骚。”

之后在江西芳山林场劳动时,廖老也是常常自我排忧。冬天,他会偶然买点柑桔,用手指或用一根大头针,把桔皮、柑皮刻成一条条桔花、柑花,放在桌上以供欣赏。面对这些别具一格的“工艺品”,他还会作诗一首:“一株清翠赠湘灵,九畹贞风寄素心。不畏严寒和酷暑,幽岩之下度黄昏。”家人探监,希望他能认真检查,他坦然地回答:“我有什么好检查的?我不就是写了几篇文章么?”他在江西芳山林场劳动时,曾作《锄草》一诗,表达昂扬乐观的情绪。诗云:“春草虽锄犹自绿,嫩枝插地又生根,只缘沃土依然在,细雨轻风又茁生。”

从抗战时期到解放后进北京城,廖老都坚持早睡早起。每天早晨五点半起床,即在床上从头顶至脚心进行按摩,再穿衣、如厕、洗漱,然后喝一杯凉开水。天暖时,老人每天都要跑步,入冬后便改成每天打开门窗在书房里锻炼,锻炼的程序是:抡胳膊、甩腿,然后会将腿架在书桌上压一压;随后会揉腹部,上下左右,顺时针,逆时针,边揉边做深呼吸,每次都会坚持做完180下。廖老说,这样揉腹,可使六气补于合谷,能镇痛通络,祛病延年。

说到早点,廖老始终是一个鸡蛋、一杯牛奶、一碗玉米粥;午饭后会按例睡上一觉;晚上用温水擦洗全身后11点准时睡觉。廖老的夫人说,这样有规律的生活和饮食习惯,老人一直坚持到了人生的最后一段时期。

风风雨雨几十载,廖老用冷静沉稳、胸怀宽阔的性格和清心寡欲、勤思好学的生活态度,走完了自己荣辱不惊的一生,这些,也正是他养生保健的根基。