|

|

|

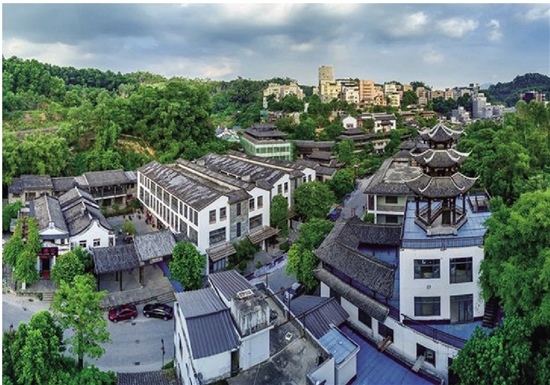

在成都市有一个很有名的文旅小镇——龙潭水乡,这个投资20亿元的文旅项目,自2013年建成以来,却没有像它预期的一样人头攒动。它位于成都市东北三环外,区位优越、交通便利, 有着古香古色的建筑、小桥流水的情景以及多样化的植被和苏州园林式的风格,被称为成都的“周庄”,又宣称为成都的“清明上河园”。但是比较而言,成都市区的文旅商业街,宽窄巷子、锦里、大慈寺太古里、文殊坊、铁像寺水街,无一例外,围绕的都是货真价实的历史建筑,然后植入现代化的运营理念,让消费者觉得有特色,有明确的场景记忆,成为去成都旅游的打卡景点。 因此,套用心灵鸡汤的一句话,“它可以成为很多人,却没有成为它自己”。

它即没有可以吸引人的人文典故,也没有镇宅的历史建筑,周边都是厂房或者写字楼,缺乏旅游场景转换的仪式感。所以,它少了一颗有趣的灵魂。

正所谓“好看的皮囊千千万,有趣的灵魂难寻觅”,特色是文旅项目的灵魂,只有具备了有趣的灵魂,才能保证文旅项目的成功。独特的文化是旅游小镇树立独特旅游形象、获得持续发展的重要因素。在旅游小镇的开发建设中必须注入特色文化,以满足旅游者对文化的精神追求。

而事实是,如今的小镇不“小”,也没有“特色”。

纵观文旅特色小镇的发展,旅游产业链条不断延伸。根据中国旅游研究院发布的 《2018 年旅游经济运行盘点系列报告》,未来我国旅游消费活力将进一步释放,在政策红利下,旅游特色小镇建设将成为经济发展新的动力。再细察目前国内的文旅小镇的现状,大致有四个误区:一是做成游乐园,二是做成旅游景点,三是做成大盘开发,四是做成休闲农业。因此重新理解“特”、“色”、“小镇”显得尤为重要。

面对“什么是特色小镇之色”的问题,如果把“特”看作表象的不一样,“色”更多是指内涵和气质的不一样,要更加专注产业的色彩、文化的色彩和竞争性项目的长期、长效特色,从资源特色升级为文化内涵。

以丽江古城、喜洲古镇、天龙屯堡等为例,这几个小镇都展示了生产空间与生活空间功能叠加的小镇,可以看到旅游能带来生活空间的提升和文化认同的保留。

再看无锡灵山小镇的拈花湾和呼伦贝尔的陈旗航空小镇,以及南华寺(信仰归属地、 体验禅文化)、韶关九龄镇(诗歌小镇)等,会发现特色小镇应该是“活的房子 + 人的日常生活”、“地方性文化 + 现代性引领下的惯常消费”、“情感归宿 + 记忆空间 + 新时代 ”。

成功的文旅特色小镇无不告诉我们,利用秀美山川、良好生态,或新鲜果蔬、风味美食,或传统建筑、历史渊源,或悠久文化、特色风情,加之宁静散淡的氛围和理想的生活方式,对游客产生巨大的吸引力,形成一种现实需求,是文旅小镇发展的主要模式。

当然,文旅特色小镇的建设没有标准答案,只要市场认可, 能实现让百姓致富的目标,就是成功的特色小镇。不是国家发一个牌子就是特色小镇,而是要由市场检验。标准只是一种引导、导向,不是板上钉钉、不能更改的,具体操作中一定要因地制宜。

在追求差异化的道路上,我们可以看到内生发展的方式比外力强行嫁接更加有效和可持续,因此,特色小镇要打造自身乡土的IP、人文的IP,要重视乡土生活的自由张力、小镇的地方性、自主性,鼓励小镇居民介入进来,让外来的主体跟本地的社区主体联合、联动,适当地以资本进行撬动。

因此,我们在做文旅特色小镇的规划时,不能局限于眼前的繁荣和热闹,而是要对文旅资源进行深度挖掘和提炼,并形成可进入更广阔市场的产品、商品,而且能迅速建立强大的品牌优势, 这才是关键。

在观念上,不能急于求成。特色小镇作为一个拥有众多功能,涉及大量部门和产业的庞大体系,它的发展不能操之过急,核心竞争力的培养并非一朝一夕。本着打造高质量旅游特色小镇的宗旨,推动“互联网 + 创意元素”发挥积极优势。在意识上明确产业细分与产业升级,打造满足不同市场和各类消费者的特色小镇产品和服务,进行精准化营销。

在发展过程中,进行阶段式分批次开发。在把握整体风貌,紧抓核心竞争力的基础上进行多期区域规划与开发。划分各个功能分区和不同类型的旅游产品和服务场所,根据资源和环境承载力进行产业创新和特色产品打造。

简而言之,作为传播文化、表达话语的窗口,特色小镇这一文化是激活地方资源,挖掘地方特色,追求文化心理认同、吸引外来游客体验的重要目的地和集散地。

如何发挥特色小镇的“特”、“色”、“小镇”,关键在于把握人与地的关系,从乡愁到社群,其核心均在于人。未来十年, 期许文化旅游能够为特色小镇增色添彩,为特色小镇居民、 游客创造更多美好的回忆!