|

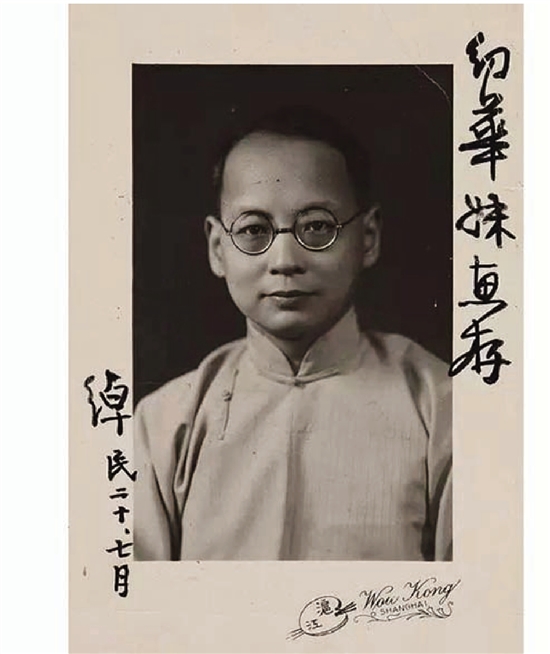

叶恭绰先生(1881-1968)是中国近现代交通事业和交通教育事业的先驱,也是著名的词学家、收藏家和书画家。曾任职清政府卢(京)汉铁路督办,追随孙中山先生革命后,被委任为广东革命政府的财政部长和建设部长,还历任北洋政府交通总长,交通大学校长,南京国民政府交通部长,新中国成立后任中央文史馆副馆长、北京画院首任院长诸职,对我国近现代交通、邮电、金融、教育事业多有贡献。1968年8月6日,老人在北京灯草胡同30号的家中辞世。这位知识渊博,多才多艺的长寿老人,其能画、善诗,工书法,精词学,喜收藏的修养之道自成一家,值得后人效之。

“玩物”只为研究

修养之道,第一为学问。学识丰富的学者,其态度自别于人。其言行举止,皆可于字里行间觇之;反之,一无学问之辈,亦可于其字见之。叶老十八岁应童子试,以第一名录取为府学生。四年后入京师大学堂仕学馆。叶老出生于书香门第,曾祖父叶英华先生是一位诗词家,祖父叶衍兰先生亦是近代著名学者,如此的成长氛围,也造就了他关心时务,“醉心”新学,志在“经世”,及“未尝一日废书不读,兼好采访询问”探讨问题的习惯。

对于传统文化艺术的热忱与研究,自是叶老一生的重要部分,在其《四十年求知的经过》一文中,他曾言“盖四十年精力,至少三分之一耗于是矣”。叶老一生收藏颇丰,在民国鉴藏界号为大家,因其爱好广泛,除书画外,古物杂项、碑帖、文房皆有珍藏,而叶恭绰一枚“玩物而不丧志”的鉴藏印,正说明了其鉴藏主张。同时,他提出了“收藏之目的在于研究”的根本旨要。他称,自己从小就立志在史学和文艺方面作出一番成绩,但感慨史学和文艺的研究缺乏系统,考证又多有错漏,所以要有真见地,就首先要收集资料和实物……想必,这也是他为何收藏门类如此庞杂的原因所在吧。

论修养之道的第二要诀,便是志趣。多年来,叶老创立了北京大学国学研究馆,发起中国建筑展览会、上海文献展览会,主办广东文物展览会,研究西南文化,均是以其对传统文化的一片赤诚,以长期持续发展的眼光,打破文化界限,弘扬文化艺术。他曾自谦地说:“博而不专,世之通病。余故不能免。”早在1923年,叶老便开始组织书画界活动,当时,全国各地画家纷纷加入,很快,就发展成了一个全国性的中国画团体。

对于文化事业的热爱与关注,叶老向来便是站在文化艺术发展的视野下进行的。他一面醉心于传统文化的绵延,另一方面也认为应当借鉴西方对于文化事业发展的方式。“余向来不赞成学术有国界之说,亦不反对本体文化论。但以为人生一切基于诚,不诚则无物,学术、文化,亦何莫不然。”叶老的志趣与人生态度,必然是值得我们推崇与效仿之的。

“玩物”意在守护与传承

在为李景康、李虹著的《阳羡砂壶图考》序言中,叶老就曾写道:“吾夙持玩物不丧志之主论,欲为古今艺事家张目。”基于丰厚的收藏,流传出了如叶老等人保护毛公鼎,奉还《曹娥碑》于友人张大千及与海上名家吴湖帆交谊深厚等收藏轶事。建国后,叶老将所藏悉数捐赠北京、上海、广州等地的博物馆、美术馆,从此这些中国古代历史遗珍,便为国家珍藏。老人收藏的初衷,并不仅仅是人们所认为的“如往昔藏家徒矜博雅,供玩赏”。他希望通过对文物的研究,能够找出古代工艺的技术,从而使得文化能够更好地传承与积累。

正如孔子所谓“诚于中,形于外”。修养之道,其三为品格。这位通古晓今的学者、博古好雅的鉴藏大家,为传统中国文化的守护与传承,做出了不可磨灭的历史贡献。