中外专家聚焦中国四大发明之一活字

“美哉汉字 伟哉文明”2019天一阁论坛举行

|

|

|

|

中外专家聚焦中国四大发明之一活字

“美哉汉字 伟哉文明”2019天一阁论坛举行

◎ 记者 陈 冲 通讯员 王伊婧

汉字,是我们中华民族特有的一种文字,也是中华文明的象征。古老的中国汉字亦庄亦谐、动静相宜、错落有致、千变万化、魅力四射。9月17日,以“美哉汉字 伟哉文明”为主题,由宁波市文化广电旅游局主办,宁波市天一阁博物馆承办2019天一阁论坛在宁波举办,本次论坛下设“汉字活字的古今东西”与“数字时代的中国文字设计”两个分论坛。通过探讨作为承载中华文明的载体的汉字活字在古今中西的发展变迁,来呈现中华传统文化在交流中不断创新的特质。50余位国内外专家学者参加本次论坛,其中包括来自意大利、法国、日本、韩国的国外专家7名。

中央美术学院学术委员会副主任,长江学者特聘教授、博士生导师王敏说,在天一阁举办美哉汉字论坛,我觉得这个是太合适的地方,今天能够闻到书香的地方来谈字,来谈作为书构成最重要的部分,书的灵魂部分——字,我觉得是一个特别好的机会,也是一个特别好的选择。选这个地方是太好了,书香离不开字,应该是一体的,善要把文章的内容最好传递给读书人,所以我说书香字善,“善”是我们造字的一个追求。

天一阁与活字印刷历史渊源深厚

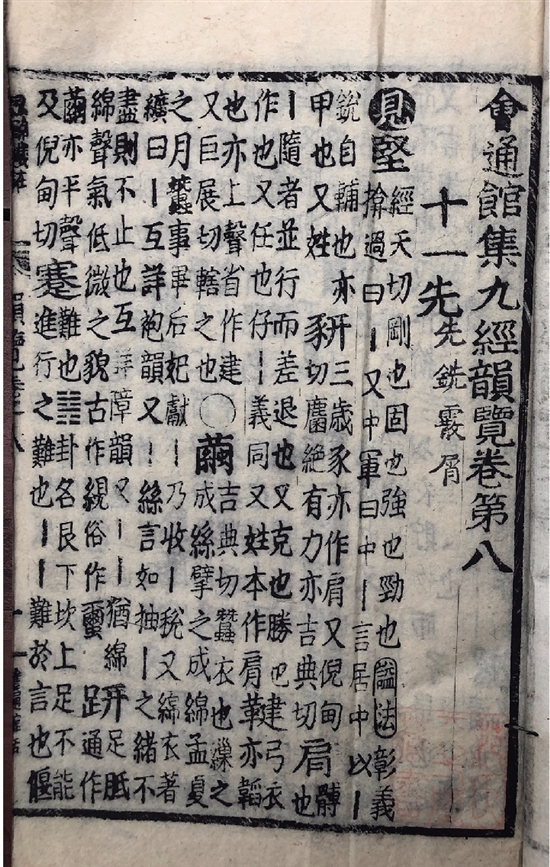

作为亚洲现存最早的私家藏书楼,天一阁与活字印刷有着深厚的历史渊源。明代的金属活字印刷比较兴盛,尤其以无锡华氏、安氏两家所印诸书最为著名。两家之书天一阁均有收藏,如明弘治十一年华氏会通馆印本《会通馆集九经韵览》及《古今合璧事类》,嘉靖时期锡山安国印本《古今合璧事类》及《鹤山先生大全集》等。

“天一阁还藏有清代最负盛名的两种活字本:雍正铜活字印本《古今图书集成》和乾隆木活字印本《武英殿聚珍版丛书》。”宁波市天一阁博物馆馆长庄立臻表示,其中《古今图书集成》为乾隆皇帝嘉奖范氏在朝廷编纂《四库全书》时的献书之功而御赐,还是当年“古今图书集成馆”编纂所用的校样本,具有特殊的版本价值。而从清代到民国期间,活字本最多的是家谱,这也是天一阁所藏活字本的大宗,馆藏近900部。

论坛上,宁波天一阁博物馆研究人员、博士生李开升介绍天一阁藏的铜活字校样本《古今图书集成》时,中外专家对这套极其珍贵的古籍产生了浓厚兴趣,一致认为此书有很多值得研究的课题。《古今图书集成》开始编撰于康熙四十年(1701),印制完成于雍正六年(1728),历时20多年,全书按天、地、人、物、事次序展开,规模宏大、分类细密、内容非常丰富,且图文并茂,一套共有5020册,1亿6千万字。该书第一版用铜活字排印,是我国印刷史上规模最大的金属活字工程,只印了64部,具有极高的文物价值。

这么珍贵的古籍是怎么来到天一阁的?现场有一位日本专家发出了这样的疑问。李开升说,原来,《古今图书集成》问世47年后,乾隆皇帝下诏编纂《四库全书》,向各地官员、藏书家征集图书,规定凡向朝廷进书500种以上者,奖给《古今图书集成》一部。当时天一阁主人范懋柱因进呈书籍多达600多种,获得了乾隆皇帝嘉奖的铜活字版《古今图书集成》一部。这些都有史料记载。据悉,范懋柱获得奖赏后,特将《古今图书集成》分藏于天一阁“宝书楼”正中五橱内,居中特制一口雕刻着双龙的书橱,旁置“日、月、星、辰”四橱辅立。

李开升用PPT向大家介绍了这部《古今图书集成》上21位编校人员的钤印、题名以及50余条校记、170多名排印工的逾千条题名等,由此他认为这是一部校样本和排印工的工作底本,“是稀罕版本中的稀罕本”。

复旦大学古籍整理研究所陈正宏教授对天一阁馆藏古籍《会通馆集九经韵览》进行细致研究,他认为《会通馆九经韵览》提供了早期活字印刷的过程性证据,可与朝鲜活字本所代表的结果性证据共同向世界证明十五世纪前后东亚活字印刷文明所臻致的高度。

中外专家论汉字活字对外传播交流

中国是世界上最早发明活字印刷术的国家,汉字活字应该是印刷史上最早出现的活字,对推动印刷术发展和文明传播做出了重要贡献。北宋毕升发明了胶泥活字印刷,被推为活字印刷术的发明者。元代王桢创造木了活字印刷,并用木活字印刷了《旌德县志》,这是最早的活字本方志。活字印刷在世界范围内也影响深远。目前为止除了中国本土,在韩国、日本、法国、英国都还保存着前现代时期制作的汉字木活字或汉字近代金属活字实物。至于汉籍的活字印本,则存世更多。

分论坛“汉字活字的古今东西”由天一阁博物馆、法国远东学院、复旦大学古籍整理研究所联合举办。法国远东学院教授米盖拉、法国巴黎国家印刷局高级技师嘉内丽、巴黎第七大学副教授西蒙、日本庆应大学教授佐佐木孝浩和住吉朋彦、韩国国立韩古尔博物馆研究部主任李载贞、复旦大学古籍整理研究所教授陈正宏等国际知名的活字印刷和东西方古籍版本专家,围绕汉字活字印刷的发生、发展和现代遗存,汉字活字的制作和摆印技术,东西方活字印刷技术的关系,东亚活字本的历史和鉴定等问题,展开自由且相对深入的讨论,以期为学界研究和认识汉字文化的世界影响,提供一些更具专业性也更为切实的证据。

会上,专家们梳理了中国历史上活字印刷技术的对外传播交流历程。早在宋代,活字印刷技术就在中国的不同民族之间交流传播。在中国宁夏发现的西夏文佛经很可能是目前所知最早的活字印刷书籍。此外黑水城文书中还发现了西夏的汉文活字历书,可能是现存最早的汉字活字印刷书籍。汉字活字不仅在中国各民族之间传播,而且传播到了邻近的朝鲜半岛和日本,并且有重要发展。尤其是在朝鲜半岛,汉字活字印刷在其整个印刷出版史上占据着非常重要的地位。朝鲜半岛的汉字金属活字印刷在世界印刷史上享有盛名。

数字时代汉字字体设计“变与不变”

另外一个分论坛“数字时代的中国文字设计”由宁波天一阁博物馆和上海大学上海美术学院联合举办,从历史、教育、商业、实践等不同维度共同探讨了“数字时代的汉字字体设计”。

会上,汉仪公司高级定制项目组组长刘宇女士探讨了在当今时代发展下字体设计的“变与不变”。她表示,从古到今,不论社会和技术的变革,字体的任务依旧是方便、快捷、清晰、准确的传达和获取信息。字体的发展首先应继承传统,继而着眼数字化字体的设计的发展和应用。

华文字库创始人黄克俭教授则对当下字体设计所面临的问题深入剖析,他认为,字的重要性在信息沟通异常频繁的当下显得尤为重要,如今通过屏幕阅读和使用文字显然成了人们与外界交流的非常重要的方式,人们无形中成了字体的使用者和消费者。近年来,字体版权意识也逐渐增强,这为建构良好的字体生态提供了良好的制约机制。日本近代活字史著名研究学者内田明先生结合史料和案例,探讨了十九世纪中后期之后的日本活字字体设计的发展历史。

上海美术学院字体工作室负责人王静艳副教授说,作为我们传统文化最真实、最中肯的象征和载体,汉字有着比我们的文化更为顽强的岁月连续性,清晰地凝固和表达着我们文明的基本价值和精神。以汉字设计为突破口寻找‘民族设计’无疑是最可靠的路径。这几年间,字体研讨会、讲座、展览蓬勃,这是设计学科的文化自觉,亦是字体设计作为一个独立学科逐渐成长起来的信号。

(本版图片由宁波市天一阁博物馆提供)