|

|

|

“东南山水越为最,越地风光剡领先”,千年之前,唐代诗人李白就在诗作之中,这样感叹嵊州的山水。

时光穿梭千年之后,山还是那山,水还是那水,而嵊州旅游文化的沉积却在这里越发厚重醇香。翻开嵊州的“书页”,你会发现在这块神奇的土地上孕育出的旅游资源之多,如同史海拾贝。

喜欢嵊州,因为那是一个有着温柔缠绵婉约轻灵的地方。那里四面青山环抱,中间盘地宽广,剡溪九曲悠悠。

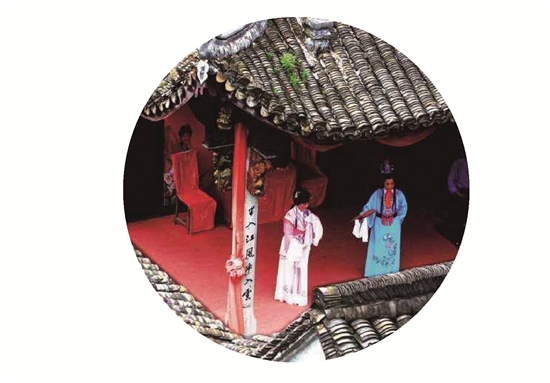

喜欢嵊州的越剧,因为那是一种有着最是熨帖人心思的曲目。眼波流转,水袖轻扬,云步轻点,温柔喟叹。

小时候,住在山城,长大是一件特别漫长的事。一年365天,几乎长得不能再长。冬日降临村庄,伙伴们除了靠墙晒日头外,就是在山里捣蛋。到了傍晚,炊烟散去,远远的远处会有锣钹琴箫的声音传过来。而这时,村里人会三三两两地往有锣钹琴箫声的方向走去。

来的是越剧戏班。

最常唱的戏,有《梁山伯与祝英台》《白蛇传》《盘夫索夫》《碧玉簪》《孟丽君》《三看御妹》《红楼梦》……一提便牵扯出一段情愫。花心思雪肚肠,惟有越剧消受得起了。

也有人把越剧叫做“绍兴戏”,可能戏班来自绍兴,唱的也是绍兴话的原因吧。

演员一到戏台上,一开始唱戏,我们孩子们就全听不懂了。我们只看演员的碎步,念唱做打,往往盼着武戏出来,但越剧基本都没有武戏,就是台上软软地唱,软软地唱。人物在其上走来走去,走来走去,不厌其烦地走。有时,我们偶尔回头时会奇怪地发现大人们泪流满面。那是唱到一出戏的最悲的戏段了。

后来去了绍兴,听着他们的绍兴话,便就有了听戏的感觉。也慢慢了解到,处于唐诗之路上的嵊州,由于中原文化的注入,民间学诗填词、善歌能唱者众多,人们借用佛曲、宣卷的曲调,即兴编词,见物唱物,见人唱人,见事唱事。到19世纪初,逐渐成为嵊州独特的地域文化。

每个越剧团都会有嵊县人。她的唱腔,她的说话,影响着整个剧团里的人们。

嵊州民间有很多多才多艺的农民,就是越剧艺术的原始创造者。大约在清咸丰年间前后,嵊州甘霖镇(原嵊县剡北乡)马塘村农民金其炳用田头说唱、山歌小调唱出了一种新的曲调,非常清新优美流畅,很快就流传开来。由于这种曲调每句后都有“四工合上尺”作衬字,人们就叫它为“四工合调”,它成为越剧曲调的基础。

在嵊州的越剧博物馆,缓缓走过越剧的百余年。

清同治年间,嵊州连年旱涝,经济萧条,清政府捐赋日增。为谋生计,有些贫困的农民,开始唱着“四工合调”以乞讨形式去沿门卖唱以求施舍,用来弥补生计。

后来又从站立人家门口“沿门唱书”逐渐变为在厅堂、茶楼内演唱,成了“落地唱书”。随着唱书艺人不断增多,唱书地域扩展到宁波、绍兴、金华等地,唱书方式也从地上走向台上,成为“走台书”。

这段时间,落地唱书、沿门唱书、走台书各种形式并存,它的流行为越剧艺术诞生打下了基础。

清光绪三十二年3月27日,嵊州唱书艺人李世泉、李茂正和高炳火、袁福生等相聚在甘霖镇东王村,经过精心准备,把说唱改为演戏,首次在用四只稻桶和门板组成的舞台上成功演出大戏《双金花》,当婉转美丽的曲调、悠扬深沉的唱腔袅袅流淌时,掌声和喝彩几乎响彻了整个山村,轰动剡溪两岸。这次有本子、有角色、有把场师傅、有服装、有化妆、有伴奏、有伴唱的演出在一个普通的小山村里拉开帷幕,标志着越剧的正式诞生。

此后,人们纷纷效仿,不到一年时间,嵊州的所有艺人几乎都合班上台表演,正式组成戏班。剡溪两岸涌现出了300多个戏班,时称“小歌班”,别称“的笃班”。

张云标、卫梅朵、白玉梅、一枝梅等大批民间艺人相继出现,并形成大量剧目,像《梁山伯与祝英台》、《碧玉簪》、《孟丽君》等,更是成为越剧“压箱底”的经典之作。

“小歌班”的出现,虽然在艺术上还比较粗糙、简单。唱腔也没有丝弦伴奏,只有尺板、笃板和金刚腿,其过门和配音还是人声帮腔。但一个新的剧种就这样诞生了!20年代初,剧种被称为“绍兴文戏”,“绍兴文戏”比“小歌班”在艺术上有了很大提高,演员演唱有丝弦伴奏,动作过门有锣鼓配音,演出配备专门乐队,舞台表演开始走向了程式化,演出的剧目也有了自己的特色。

此后,在嵊县施家岙开办了第一个女班。1925年坤伶施银花在与琴师王春荣的合作下,产生了63定弦的“四工调”,成为绍兴文戏时期的主腔。绍兴女子文戏因扮相俊美,嗓音甜润,唱调流畅,遂逐渐取代了男班在上海的地位。

30年代初,女班大批涌现。这时期,除男班、女班外,还有男女混合演出的形式。

1938年,女子绍兴文戏队伍不断扩大,影响不断加深,名伶姚水娟对越剧变革“改良文戏”。1942年,袁雪芬对女子绍兴文戏进一步改革,正式改称“越剧”。

越剧角色行当分为小生、旦、老生、花脸4堂;小生堂有穷生、儒巾生、武小生;旦堂有小旦、老旦,小旦又分闺门旦、悲旦、花旦、正旦、泼旦;老生堂分为老生、老外;花脸堂分为小花脸、大花脸。其表演以唱为重,唱做结合,武戏文做。

1949年上海解放后,越剧得到了迅速发展,演剧团体之多,流动面之广,列全国之首,成为除京戏以外的全国第二个大剧种。

越剧历经了小歌班、绍兴文戏、女子越剧等几个阶段,其唱腔以婉约轻灵为主,那是西窗竹影烟波画船,是流水落花燕语呢喃,是寒塘鹤影冷月诗魂。越剧的服饰婉丽秀气,软烟罗香云纱碎花云绸豆绿水缎,盈盈一握小蛮腰。原先多为女串生角,眉眼姿丽的女子,将小生演得那般风流俊朗。越剧,只能浸在婉转花香润在朦胧烟雨里。细碎的唱词,温静的底蕴,缓缓吟轻轻唱。

有一次,出差路过施家岙,村里正在打戏台唱戏,唱的是《盘夫索夫》:

“官人你好比天上月,为妻可比是月边星。

那月若亮来星也明啊,月若暗来我星也昏。

官人你若有千斤担,为妻分挑五百斤。

我问君你有何疑难的事啊,你快把真情说我听!”

在这一个越剧源头的村庄里,听经典越剧选段。恍惚间仿佛回到了年少时的村庄。虽然只有短短的时间,但它让我的记忆平静,印象深刻。