景区破产,谁该“背锅”

|

|

|

|

2020年5月9日,4A级景区狼牙山运营方资金链断裂。

2020年5月7日,4A级景区养子沟景区申请破产。

这些景区出了什么问题?有什么共性?有什么经验和教训?

景区破产,谁该“背锅”

◎ 记者 王 珏

2020年5月9日,4A级景区狼牙山运营方易县狼牙山中凯大酒店集团有限公司(以下简称“中凯集团”)被曝出,由于深陷民间借贷挤兑浪潮,企业资金链已经断裂,公司正常运营遭遇重创,当地政府已经全面介入,处理善后事宜。

从网络上公布的资料可以看到:随着狼牙山旅游项目不断升级,中凯集团对企业发展前景、承受力、预期收益等未能做出科学精准研判,过于乐观、盲目扩张,以资产抵押申请大量贷款,以较高利息从民间吸收大量借款,用于项目开放建设。

2019年8月开始,部分民间借贷人从该企业撤资,引起持续集中挤兑,导致中凯集团资金链断裂,形成企业债务危机。

2019年10月中旬,中凯集团迫于资金压力,停止向民间借贷人支付借贷本息。这一举动最终引爆了民间借贷人的恐慌情绪,事态全线恶化。

2020年起,受新冠疫情影响,企业正常运转遭遇重创,公司规模经营收益远赶不上偿还贷款、借款本息的需求,造成资金链断裂。

还有一家与之差不多时间破产的4A级景区是养子沟景区。

2020年5月7日,一份公告显示,栾川县人民法院立案受理养子沟景区的破产清算申请。位于洛阳市栾川县的4A级景区养子沟景区申请破产。其背负超过1亿元债务无法偿还,其中主要是银行贷款,另外是一定比例的民间借贷。

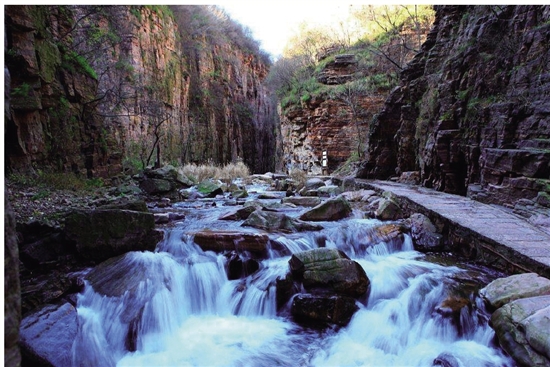

曾有着“中国最佳休闲度假胜地”称号的养子沟景区,头顶国家4A级景区光环,2003年7月建成营业,是伏牛山世界地质公园的重要组成部分。据传唐贞观年间巾帼名将樊梨花至此安营扎寨,并留下了许多历史遗迹和传说故事,后人此地称为养子沟。

在洛阳,这不是今年第一家破产的A级景区。早在今年3月份,洛阳新安县龙潭大峡谷申请破产,成为了国内首个宣告破产的5A景区。在业内看来,不论是龙潭大峡谷还是养子沟、狼牙山,都是具有一定的自然资源优势的地方代表性景区,每年游客接待量也十分可观。

是什么将这些有着先天光环的A级景区加速推向破产悬崖边?

疫情之下,旅游业受到重创。但是,在养子沟等景区的案例之中,疫情只是“压死骆驼的最后一根稻草”。

寻找这些景区破产的原因,我们可以发现这些景区有着相似的发展模式。

它们本身都有着不俗的自然资源或游客量优势,却在原有的愿景里,不遵循市场规律,盲目扩张与开发。当然,用已有资产,到银行正常贷款来发展,这是很多景区都有的做法,并没有问题。但是,真正有问题的是“民间借贷”,这些景区的管理公司可能是身处资本市场底端的中小型民营企业,在债券融资、股权融资、信用贷款的道路上走得费劲,靠谱的融资太难,为了发展,转向民间借贷,高额的利息导致营收缩水,陷入恶性循环,最终拖垮营收。上述破产的景区,无不背负着高额的民间借贷。

说到底是景区的融资和发展模式。

从融资模式上看,景区有5种常见的传统的融资模式:

1、银行信贷融资。质押开发经营权、未来收费权的办法取得银行贷款。弊端是开发商要承担很大的经营风险。

2、政策支持性融资。充分利用旅游国债、扶贫基金等政策支持性融资。弊端是定向性特别强,很难符合申请资格,另外申请和审批时间较长。

3、私募资本融资。向社会定向招募投资人入股。弊端是资金的来源形式过于单一。

4、国内上市融资。弊端是对开发商资质和信用的要求特别高。

5、海外融资。方式非常多。弊端是受到诸多政策限制。

众所周知,景区投资数额大、周期长、风险大,景区开发商如果采取传统的融资方式,往往无法筹集到足够的资金,而一旦失败,打击却是毁灭性的。

为了避免这种风险,景区可以采取“项目融资”。

因为“项目融资”是利用项目的未来收益来偿还建设该项目的借款,项目的债权人只能就项目公司的资产和收益追索其债权,而不能追索到项目主办人的其他资产和投资。

当然“项目融资”并不能从根本上消除投资风险。

北京联合大学旅游学院博士、副教授裴正兵说,首先,景区开发与建设本身就具有持续且规模不断扩大的特性。一方面,非全国知名景区盈利更多依靠的是回头客,而回头客可能会产生“审美疲劳”,这就要求景区必须持续不断地进行产品开发与创新。另一方面,民企投资者开发建设决策较快,很多项目未经论证便上马开建,如此一来“烂尾”风险高企,增加了发展变数。

其次,民企投资者往往对景区前景过分乐观,导致经营预判不准。例如,资源禀赋较好的景区打造一番,再配以宣传营销,短期内会产生大量游客和现金流,这会让投资者误以为能够长期保持良好发展态势,于是加大融资力度增扩建,财务负担过重甚至失衡,从而大大增加了经营风险。

“因此,想要避免民营景区陷入破产境地,投资者就要把握好开发节奏,保持头脑清醒,具有强烈的风险意识。同时,企业要制订并严格实行长期投资开发战略,把融资规模控制在一定范围内,始终保持融资、建设、收益三项指标处于平衡稳定状态。”裴正兵表示。