|

|

|

杭州的雕版印刷,早在五代时已相当闻名。那时,杭州是吴越国的都会。吴越国王崇信佛教,大量刻印佛经,施舍各地。在雷峰塔发现的北宋开宝八年木刻印刷的《陀罗尼经》,是吴越国王钱弘俶倡刻的,为国内现存最古的浙本;一九一七年,在湖州天宁寺经幢中发现的后周显德三年木刻印刷的《陀罗尼经》和传世的《应现观音象》并《真言》,也都是钱弘俶倡刻的;一九六一年在丽水碧湖砖塔中,亦发现了五代刻本与杭州法昌院刻本共存。所有这许多雕版印刷品,雕刻整齐,字迹和图象都很清晰、精美,说明当时杭州的雕版印刷匠师,已经具有相当熟练的技术。

到元代,杭州书籍铺还出版了剧作家关汉卿、尚仲贤、王伯成、石君宝的不少作品和杭州书会中人编写的南戏,对民间文学的发展,起了积极推动作用。

从明代嘉靖年间起,杭州的雕版印刷业日趋衰落,苏刻取代了它的地位;万历以后,金陵、徽州和吴兴又起而代之。不过,那时杭州的朱墨和多色套印的通俗读物及戏曲小说,却有了新的发展。

“雕版印刷术发明的时间大约在隋末唐初,而拱花技术产生于明代,代表着雕版印刷发展的最高水平。古人使用饾版拱花技术,主要衬托画中的行云流水、花鸟虫鱼、文房四宝以及人物服饰,由于在宣纸上呈现出了三维的效果,所以画面气韵生动,玩味无穷。”黄小健说,明代胡正言的《十竹斋笺谱》、吴发祥的《萝轩变古笺谱》中有利用饾版拱花技术印制的图例。但由于只剩下了文字记载,却没有技法上的流传,因此这项技术在清代以后就罕有人会了。

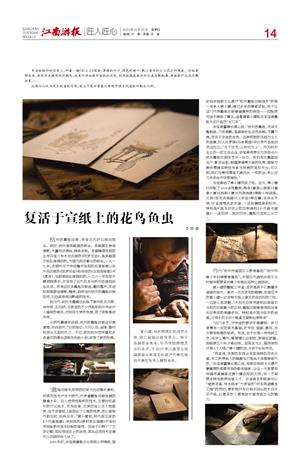

2006年初,华宝斋富翰文化有限公司得悉,国家级非物质文化遗产“杭州雕版印刷技艺”的唯一传承人黄小健,通过多年的摸索试验,终于让这门代表雕版印刷最高境界的绝技——饾版拱花技术得到了重生,遂邀请黄小健担任华宝斋雕版水印产品的“主刀手”。

华宝斋董事长蒋山说:“杭州的雕版,字体方整挺拔,刀法娴熟,笔画转折处自然流畅,不露刀痕,忠实于字体的本色。这种明朗的风格为士人所追捧,时人叶梦得《石林燕语》评价宋代各地刻书业时云:‘天下印书,以杭州为上’。作为杭州本土的一家文创企业,华宝斋有责任为发扬光大杭州雕版印刷技艺尽一份力。我们有古籍宣纸生产、影印出版、销售渠道等方面的优势,能够为黄师傅提供绝技传承与发展的良好平台,可以说,我们与黄师傅是不谋而合、一拍即合,所以这几年来合作非常愉快。”

华宝斋给了黄小健用武之地。迄今,黄小健已刻制了1000余块雕版,既有《富春山居图》《富春十景》《西湖十景》《先贤绣像》等数十种信笺,又有《百花诗笺谱》《三字经》等古籍,还有丰子恺、沙孟海等名家字画,一经发售就受到好评。特别是木版水印史上的巨制鸿构《十竹斋书画谱》(一函四册),耗时四年,雕版已完成三分之二。

作为“杭州市爱国主义教育基地”“杭州市青少年科普教育基地”,中国古代造纸印刷文化村每年都要面向青少年推出各种公益活动。

黄小健的雕版工作室,自然是孩子们最喜欢逗留的地方。面对一双双求知的眼睛,年届花甲的黄小健一边在梨木板上演示灵活自如的刀法,一边耐心地讲解:“木刻水印使用宣纸印刷是它与现代印刷最大的区别,雕版印刷能够再现后者无法表现的笔墨浓淡。特别是中国书法中的枯笔,只有木刻水印才能真正复制出原味来”

“这门手艺,对学徒的要求可高着呢!学习者需有一定的美术基础,对书法、国画、篆刻、古文要有较高的修养。而且,由于它是一种传统工艺,纯手工操作,需要慢工出细活,耐得住寂寞,起码要五六年才能出师。到现在为止,跟我学的只有3个人哦!”黄小健的话,令孩子纷纷咋舌。

“我坚信,手制的东西必有其独特的存在价值,手工所带给人的温暖也不是流水线能够取代的。”华宝斋董事长蒋山说,传承非物质文化遗产最重要的是要有活的载体继承,企业一方面要用待遇用真情留住黄小健这样的大师,另一方面要支持他培养后继人才。华宝斋在积极参与以“继绝存真、传本扬学”为宗旨的“中华再造善本工程”的同时,要积极开发价格平民化的木刻水印产品,让更多的人感受到中国传统文化的魅力。