从网红浪潮中的“网红展”

看互联网思维

|

|

|

|

|

从网红浪潮中的“网红展”

看互联网思维

从“禁止拍照”到“鼓励拍照”,从由艺术家的名声到仅靠拍照带来流量,近些年的艺术馆,像是被卷进了一股裹挟着大量泡沫的网红浪潮。

“网红展”凭什么成功?或许我们可以从这些网红浪潮中找到互联网时代的文旅企业发展的一种方式。

2015年,余德耀美术馆,展览主题:雨屋。

这个展览就是在一个150平方的展览空间,里面很多的雨水从天而降,但是参展的观众走在雨水之中,完全不会被淋湿。它体现了对雨水的一种控制感,一种魔幻般的力量。整个展场是黑暗的,只有在展馆的末端有一个聚光灯,大家可以利用灯光去拍照,去录影。

这个展览相当的红,平均排队时间超过三个小时。在周末和节假日,它的排队超过了八个小时,整个展览期间,参展人数超过了20万人。

2017年,余德耀美术馆,美国艺术家KAWS的展览。

这场展览同时推出了各种衍生品,有鞋子,有衣服,而且还有优衣库品牌介入。

更火爆的是它的衍生品的销售——为了买到一双KAWS的联名款鞋子,或者是联名T恤衫,或者是限量版玩偶,排队的人数要绕余德耀美术馆整整一周。当天KAWS Companion玩偶在开售后不到15分钟就售罄。

2016年,纽约,冰淇淋博物馆。

展览内没有任何文字介绍,只有大量可供自拍的大型甜品装置,如彩虹糖泳池、巨型棒冰等。它一时之间在ins上大火特火,传播更是指数级的。很多人去了纽约之后,把它定义成了必去拍照的一个景点。

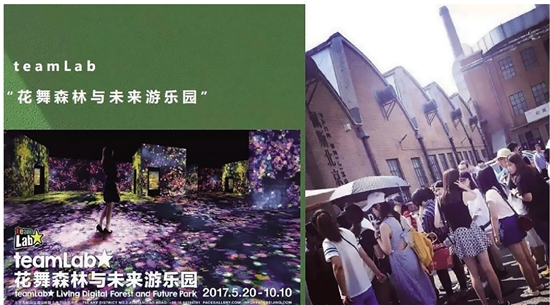

网红展的“当家老大”teamLab,2017年,在北京佩斯画廊,“花舞森林与未来游乐园”系列。

在2015年的米兰世博会现场,为了进场观看teamLab的展览排队八个小时以上。同一年在东京的展览排队要五个小时以上才可以入场。

现场通过空间光影、玻璃折射、投影、全息画面等等制造了一个美轮美央的展览现场,观众可以根据自己的喜好去选择拍摄角度,去摄影、摄像、自拍等等。

TeamLab团队从2001年开始研发这一类艺术科技产品,团队成员并不都是艺术家,还有数字工程师、设计师、建筑师、动画师,甚至有数学家。他们用高科技的方式呈现了一种可以沉浸的,可以体验的,可以互动的展览形式。

2017年,teamLab的热度蔓延至北京、深圳、武汉,一票难求的盛况连连。仅在深圳,“teamLab:舞动艺术展&未来游乐园”5个月的展期,就收获了38万参观人次,其中20%的观众是从港澳台地区赶来专程观展的,这是深圳迄今为止观展人数最多的主题展。

2013年,草间弥生“我的一个梦”巡展。

它在几十平方的面积里面,通过玻璃的折射来体现一种魔幻色彩,让大家沉浸在里面拍照。

“网红展”的优势在哪里?

网红展不是没有艺术性,它的艺术性也很高,它融合了艺术与设计,融合了视觉体验,融合了舞台舞美,它的场景化做得特别好,也是艺术科技的一个典型代表,充满了科技感、未来感、魔幻感。

它的娱乐性更强,视觉冲击性更强,可以让人身临其境,恍然如梦。同时,它更影像艺术,因为它鼓励拍照,鼓励分享,甚至极大地简化了影像艺术的制作和输出。一个定点、定景拍照,就会呈现很优美的照片——它把影像艺术整个的操作流程给格式化、程式化、简单化。

他们会深入地分析目标受众和客群,针对年轻人还是老人?是互联网一代还是移动互联网一代?这些都有很大的不同。他们的营销手段极其多样化,制造话题、饥饿营销、排队、流量、借力等等,他们在“把产品卖出去”这一步上做得非常好,比很多传统的产品,甚至成功的产品都好太多,最主要的是他们会利用互联网的资源进行营销、传播、裂变,让话题、让产品一瞬间铺满整个互联网的终端受众。

“网红展”给我们的启示。

首先,现在的年轻人,他们的生长、教育、生活的年代,跟父辈们极其不一样,他们走过的路,父辈之前从来没有走过。网红展吸引了新兴经济体中大量的新一代文化消费者,它是一种娱乐消费、文化消费、艺术消费,而网红展是吸引了这一批的消费者。

其次,它通过营销手段,通过对消费者心理的把握,引导消费者进行二次、三次的指数级传播,从线下转到线上,从线上又转到了复制,从复制转到了巡回,从巡回转到了升级,从升级又转回到关联的一些产业。