以“缮”意,修复那些残缺

|

|

|

|

|

宋代一首《碧牡丹》曾写道“破镜重圆,分钗合钿……”喻意指情感的聚散,而单从字面理解,也可以指传统手艺器物愈合如初。金缮工艺,从漆艺的修复功能中脱颖而出,正以一种更具现代气息与艺术性的面貌走入我们的生活。

以“缮”意,修复那些残缺

◎ 刘 青

山中茶园一路绵延数百里,大片浓翠环绕住晨光笼罩下的村落,这幅画面极像游莎莎与未之拍摄的作品图——铺叠开的绿李中,静置着他们手工修缮成的清代牡丹纹黄釉杯,金缮修复后的颜色呈现出太阳的光亮,与青山般的李子交相呼应。

原本比李子还小的瓷器,几乎残破到只剩杯底,经他们修整拨弄,突然生出血肉筋骨,甚至形态得宜,花纹连贯,就像原物本来那般恰然,又多出一份爱怜,有天工奇巧,也有手工温度。

金缮工艺,给了一件古代残器继续存世的成全与护佑。

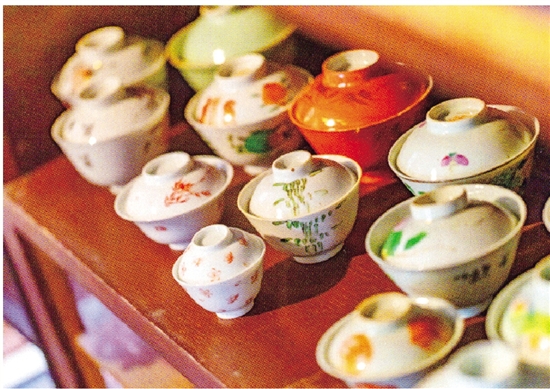

像这样的惜物之心,在他俩的生活中随处可见。村民们丢弃的桌椅、家传五六代的木柜、日用补缺的碗盏、古代遗世的茶香花器……全都变废为宝,然后一一收入旧屋改造而成的家中。

游莎莎是北方人,与来自彩云之南的未之曾辗转于北京、上海、西安等地。一个柔韧,一个直率,爱侣相伴,用最大的善意与努力,陪伴无常之物,升华残缺为美。

于是他们将出生在2015年的工作室取名为“伴作”,两位设计师出身的年轻人,决定圆梦成为手艺人,走上金缮之路。

拿到入门密码,是从领悟金缮本质一刻开始的。大英博物馆中不少资料写到,金缮究其根本,是用大漆修复的工艺。真正施展修缮神功的是从漆树上分泌出来的树液(即天然大漆),而金料只用来装饰。

金缮好比漆艺家族中的后辈,所做的是继承与发展。汉代可谓无物不漆,描金、金箔贴花工艺问世,这便是金缮最重要的技法。总不甘心盲目实践的他们,根据各朝代文献梳理金缮发展史一直到当代。

去上海和山西专门研习古陶瓷修复和大漆工艺,两颗现代文化孕育的大脑供应上了中国传统的能量,手艺更专精,文物修复知识也更醇厚。游莎莎还曾随上海古陶瓷修复家于爱平老师参与重庆考古所的修复项目,区分窑口与质地,亲手为器物量身打造出最适合的修复方案。

驾驭大漆是第一关,经历调漆、补缺、上漆、打磨、上金等环节,待金干燥,再上一层罩金漆,然后阴干。一件残器送到“伴作”,通常半年为期才能复原成形。

“伴作”常收古玩旧器回来修补,一件南宋瓷瓶,瓶口保留仅剩的一小块,其他均修缮而成。介于釉色暗黄,金银粉颜色独立使用视觉上又彼此融合,再在缮面重工装饰出气质相符的云鹤纹,整件古器就苏醒过来了。

有人拿打碎的定情瓷盘寻求帮助,金线穿过盘中情诗,随裂缝流畅蔓延出稚趣的图腾。

沉浸于传统修复中久了,也会难掩设计师的创作热情。更何况金缮玩法清奇,不止于用金,不止于修瓷,也不止于一种修法,更不止于传统思路。

与修理锅碗瓢盆、降低物件本身价值不同,施以金缮,并非迫于将就。恰恰相反,它是一场近乎禅意与艺术般的凤凰涅槃,未知而独一的伤痕,兼具多元审美与可能性,直抵无常之美,正契合了当下人们的审美趣味,也撩拨起精神深处的回响。

由观感激发无穷的想象体验:纵横的裂缝,也许是涓流的小溪,也是渗入岩缝的微光,有时像交结于地球表面的山河湖海,挪到另一面看,又成了汉字折页后延伸出来的笔画……

人们会在使用不同颜色的金属粉、素漆里,找到截然不同的情绪状态。漆灰修法突出的朴素感,极具本味。而换成镶嵌修法,螺钿与星空、蛋壳与碎石小路柏映成趣。

这些技法,几乎能施展于所有固体物质——蜜蜡、玉镯、沉香、铜像、玻璃、玛瑙、砚台、印石等等都可以,他们还修过万宝龙的限量版钢笔。

一路走了七年,目前最能展现他们创新思路的是一款宋代白釉行炉。它本身的美感克制而内敛,工艺上是化妆土加透明釉,缺失的面积不小,意味着创作空间很大,但又不能一味凸显自己,而是基于器物特性的“二次艺术创作”。

其他颜色并不容易匹配白色的素雅,这种考量把他们引向了历史上曾经出现过的缁素瓷,它一般是外黑内白的瓷器。黑象征僧人,白象征凡人。用作佛前行香的器物,加入磨砂质感的素黑,变得再合适不过。传递出一份安宁静谧,具有极强的艺术感染力。

去年,”伴作”挑选50多件作品,第一次正式举办了自己的金缮器物展,取名《微光》。致力于研究并践行金缮理论的他们,能够用艺术创造器物的独特生命力,“这一刻,就是人生中的微光时刻。”