杨苡:

时间呼啸而去,先生依旧年轻

|

|

|

|

|

巴金是她的人生导师,从17岁写信诉说人生苦闷开始,她与他亦师亦友的关系持续了大半个世纪。著名翻译家杨宪益不仅是她的兄长,也是她最崇拜的人。而她自己译著了《呼啸山庄》《永远不会落的太阳》《俄罗斯性格》等多部长篇小说,其中《呼啸山庄》这个译名还是由她首创的。她就是著名翻译家杨苡。

杨苡:

时间呼啸而去,先生依旧年轻

今年,杨苡102岁。

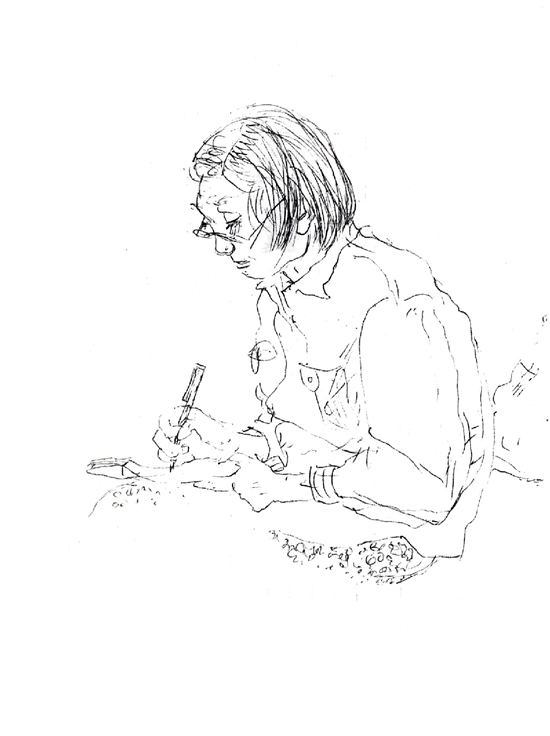

每一个前来拜访杨苡的人,都会被先生的健谈打动。老人脸上一直带着笑意,说话时逻辑缜密,记忆力惊人,故人和故事仿佛就住在她的脑子里,会被她随时请出来,加入这一场交谈。

以翻译《呼啸山庄》闻名遐迩的杨苡已经102岁了,见证了百年历史。她高超的叙事技巧就像一根细绳,把一个个熟悉或陌生的名人旧事串起来,组成一串属于诗歌、文化或者历史的“珍珠项链”。但在杨苡的有着50年历史的书房里,最大的感觉却是“童真”。

娓娓道来时,经过时光洗练的杨苡竟更像一个涉世未深的孩子,以始终单纯的目光打量着不停变化的世界。

野草,硕儒,白发

在许多人的口耳相传中,杨苡家的院子也叫“杨家花园”,但在初访者看来,这不过是个普通小院罢了。实际上,你得多待一会,才能看出小院的雅致——昏黄的冬日阳光下,别的院子里大多要么堆满枯枝败叶,要么挂着衣服床单,唯独这个小院里,野草野花破土而生,衬得满院子苍翠欲滴,灵气逼人。

只有12平方米大的书房也是如此,第一眼看过去平淡无奇,细细打量才能看出与众不同。

杨苡有腿疾,无法站起迎客,每有访客,她会坐在一张硕大的椅子上,不停地欠起身,低下头,跟每一个来访者握手,脸上始终带着笑意。待到访客在沙发上坐定,她又招呼着,端来咖啡飨客。这一整套的礼仪已经有些年头了,招待过一拨又一拨的来访者。这些来访者中,有著作等身的学者,有来洽谈业务的书商,有前来采访的记者,也有慕名前来的学生。

这是一种浸在骨子里的优雅。

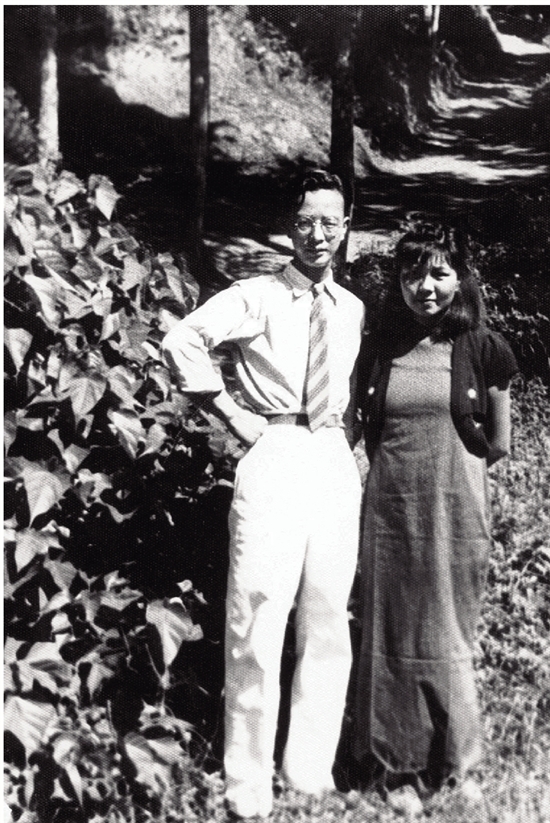

1919年,杨苡出生于天津,家境殷实。读女校时,杨苡悦读,写诗,也开始给巴金写信。1938年,战火纷飞,她跑去了昆明。先后就读于西南联大外文系、重庆的国立中央大学外文系后,杨苡历任中学教师,南京国立编译馆翻译委员会翻译。1949年后,她历任语文教师,原民主德国莱比锡卡尔·马克思大学东方语文学院讲师,南京师院外语系教师。

杨苡从1936年开始发表作品。自首创《呼啸山庄》这个译名后,该版本一版再版,成为经典。

1965年,杨苡和丈夫赵瑞蕻搬进了这个75平米的房子,起居于此,会客于此,阅读于此,写作于此。50余年过去了,人们尊称杨苡为“先生”,但杨苡不这么看,一下午的交谈中,她数次强调,“自己可不是大人物”。

童心,率真,娃娃

杨苡一向是喜欢远离“大人物”的。她说,几十年前,她遇到了时任南京大学副校长的董健,董健对这位前辈十足恭敬,杨苡却选择快步离开。之后,董健离任后,杨苡才跟他说起原委。

外人看来,这种行为多少有些孩子气,但杨苡向来如此。

这间书房里的陈设十足地体现出主人的性格——这里除了堆满书橱的书籍,最引人瞩目的,一是塞在各个角落的老照片,二是别人带来的玩偶娃娃。杨苡喜欢娃娃,对于这一点,熟人大多知道。于是,许多访客来此之前,都会去挑一个娃娃。

不止一位访客说起杨苡的健谈:任何话题她都能跟上,说起故事和故人时,引经据典,又朴素生动,她逻辑缜密,别人极少能打断她,连说上一下午,都不会劳累。“有一次,我是趁着先生吃晚饭才告辞的。”一位来访者曾这样抱怨。

杨苡的博闻强识来自于时光——她的书橱里,有各个年代的老照片,有泛黄的书籍,有沾满了尘埃的书信。这些物件在时光的洗练下大多发黄变黑,但杨苡始终没变。

杨苡的“童真”当然不只是喜爱娃娃,而是一种由内而外的气质。

她不喜欢大人物,喜欢给来访者讲“跌宕起伏”的故事。比如说,1946年,她在国立编译馆工作,有一次,她跟同事在聊天,谈物价骂政府,不经意间,看到了门外有一双穿着缎面鞋子的脚,她知道是馆长到了,便悄悄走过去,一脚把门踢闭。过了一会,馆长进来问,杨苡马上理直气壮地承认了,馆长没辙,又碍于杨苡哥哥杨宪益的面子,只说了一句“下次关门不要那么重”就离开了。“馆长是赵士卿,朱家骅的连襟,不是坏人。”杨苡一边说,一边乐。

“不是坏人”,这正是杨苡的价值观——哪怕快百岁了,她依然喜欢像小时候一样把人分为“好人”和“坏人”。杨苡觉得,她这一辈子,遇到的好人多,坏人极少。

唯一让她有印象的坏人是一位曾经的“邻居”——文革期间,一位同校的老师住进了她家的三间房子里,对她百般刁难,有时会当面骂她“老妖婆”,她不以为意,只是悄悄给邻居起了一个“野狼嚎”的外号。

旧事,故人,家乡

与巴金先生的过往,是杨苡先生常常被问起的桥段。他们是一辈子的挚友——17岁时,杨苡就跟巴金通信,后来,《呼啸山庄》也是在巴金的出版社率先出版。文革中,杨苡曾为保护巴金先生的信件被批斗。

而巴金只是杨苡的故人之一,她的经历和故人,足以串起大半个20世纪文化史。初到昆明,还没上西南联大时,杨苡就曾跟沈从文住一个院子。住宿舍时,又跟萧珊和王树藏同寝,经常发生的情景是:萧珊给巴金写信,王树藏给萧乾写信,杨苡给李尧林写信。读书时,叶公超是系主任,谢文通教英诗,陈嘉教莎士比亚,冯至教德文,吴宓教欧洲文学史,林文诤教法文。上学时,杨苡加入了高原文学社,里面就有穆旦、林蒲等。赵瑞蕻是杨苡的丈夫,哥嫂杨宪益、戴乃迭回国后最初在中央大学外文系任教。姐姐杨敏如在南开中学,新中国成立后在北师大任教。

杨苡常常怀念这些故人,不过,她最近却在读琼瑶了。杨苡会跟来访的年轻人谈琼瑶,谈音乐,甚至谈汪峰跟章子怡。102岁的杨苡依然一直在阅读,笔耕不辍,这两年,她又出了两本书,一本《青青者忆》,一本《魂兮归来》;听说杨苡现在依然会写诗,只不过,只有极亲近的人才能看到这些作品。

“一个老迈龙钟的老太,穿一身不入时的衣裳,头发已枯,牙齿已落,背已驼、眼已花,反正从头到脚给人一种‘俱往矣’的感觉。”杨苡先生在《青青者忆》中这样描述自己,可一转头,却跟年轻时一样,去写诗,去翻译,去听歌。