致力探求中西绘画合璧艺术之途

巢冈,有刚性、有锐度的艺术家

|

|

|

|

|

|

|

致力探求中西绘画合璧艺术之途

巢冈,有刚性、有锐度的艺术家

◎记者 郑 雪

任何一个画种或流派都有其特色与长处,“采儒墨之善,撮名法之要”,博取众长,兼容并蓄,为我所用,不失为艺术家汲取营养,建立个人面貌的行之有效的方法。巢冈就是这样一位善于广收博取的画家,他的艺术轨迹变化莫测,多姿多彩,富有探索精神和创新勇气。曾先后师从郭力匹、王萼华、刘知白三先生。

作为国画大师刘知白的关门弟子,巢冈先生追求中国画笔墨的纯化和境界拓展的同时,更致力于探求中西绘画合璧精神。他诗书画印四全备习,是位充满创造力的中国画家。

他是——

有刚性、有锐度的艺术家

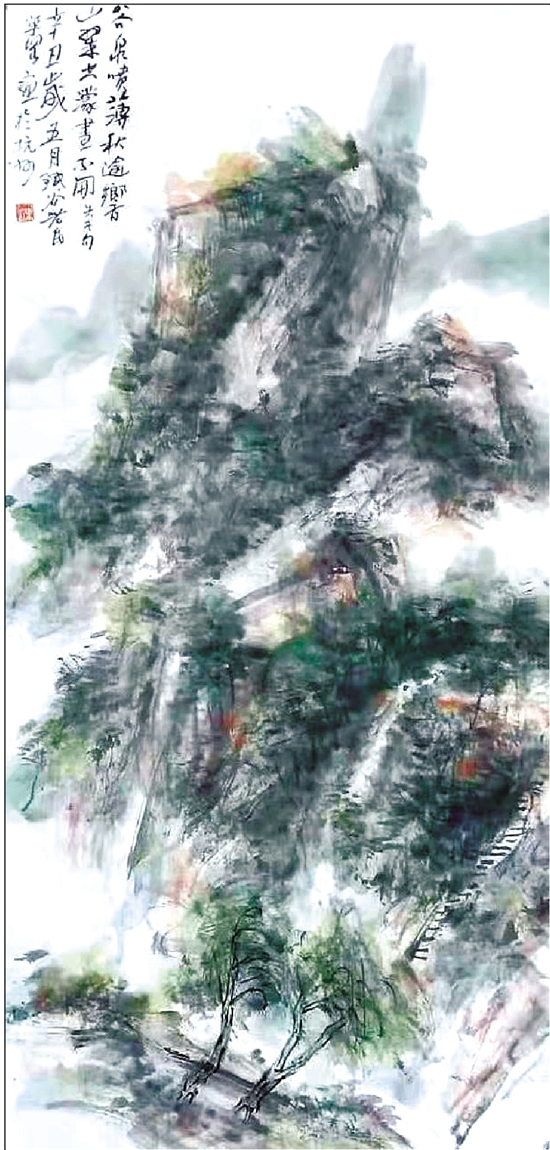

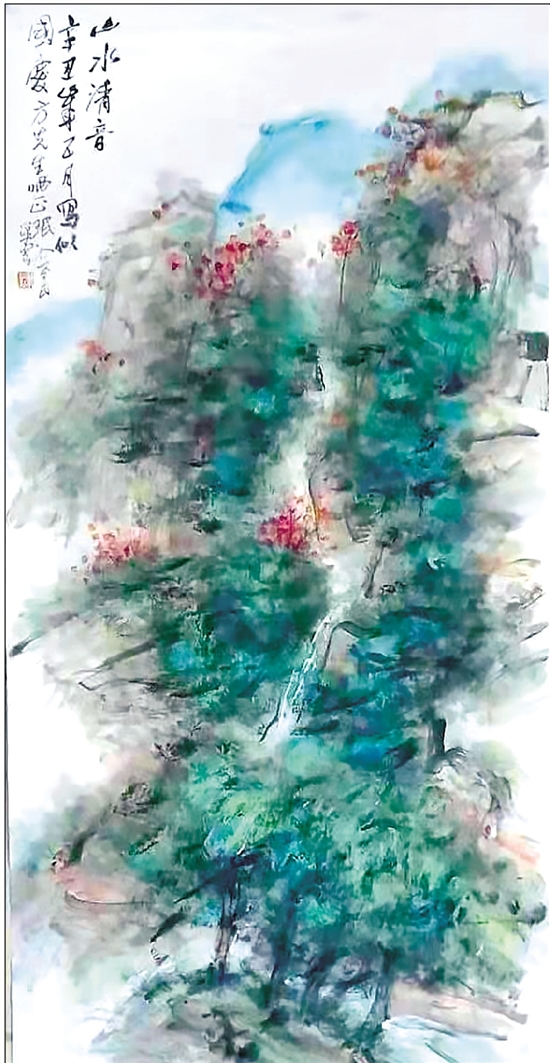

都说一方水土养一方人,一方水土也孕育了一方艺术。在很大程度上,贵州这一片神奇的土地和带有某些神秘色彩的奇山异水成就了巢冈先生。他的书画别具一格,山水野逸潇洒,色墨结合得很好,有凌波流动的观感,有逸品之光、有水气、有墨气,墨韵融合得很融洽,极具滋润感;花鸟画画面柔和养眼,色感好,温润,有学养。评论家、资深收藏家常建峰先生认为,巢冈老师的作品是有待开发的金矿。

虽然贵州的天然山水带给巢冈先生不一样的艺术体验,但是他并没有止步于黔地的大山深处,他深知“读万卷书、行万里路”的道理,近些年,他远离故园,游学四方,以“活到老学到老”的执着精神,感受各方文化的空灵与山川草木的涵养,以更好地壮大自己的画境与审美格局。

他是——

致力探求中西绘画合璧精神的追寻者

在师从刘知白先生的十余年中,巢冈有幸近距离研究二十世纪中国画变法中的一则孤例——从纯中国画传统中变出并与国际美术潮流(抽象表现主义)相暗合的一种新国画画派——刘知白的破笔泼墨大写意山水画,它既传统又现代。

恩师的这个“新潮流”画法,令巢冈十分着迷,一度极力模仿。但刘知白先生却告诫他不要陷于前卫派的迷途之中,还教导他要“学我,但不似我,要画出属于自己的风格。”恩师的一番教导,如醍醐灌顶,让巢冈受益匪浅,此后的十年间,他深入研究中国画的发展,带着别具特色的美学创作思辨地看待中国画。他四处游学,于2013年来杭后,充分吸取江南灵气,深研传统,探流溯源。他吸收西方美学精华,从研究赛尚、莫奈和梵高艺术到切入西方前、后印象派与东方绘画的交汇处以求画境之变,壮大画之格局。他的画无论在观念、题材上,还是技法创新上,都充满着勃勃生机,是个完全开放的体系,他把自己的这种山水画冠以“破笔彩墨山水”之名。评论家杨宇全先生曾说,巢冈的山水画与他老师刘知白先生的山水同又不同,他是得了其师的“髓”,而非“皮骨”。

巢冈先生的山水画无疑属于中西结合式,且结合得融洽自然。这得益于他找到了适合自己的两种不同艺术契合点——写意性。“写意性西方是以印象派起,而后才蔚然成风的。因为户外写生追摹光色瞬间的真实性,印象派不得不放弃西方古典写实绘画对其他要素的精确表达的‘做、磨’功夫,这种直接画法的笔触,无意间极类中国大写意的笔墨之趣。”巢岗说,他利用西方抽象色彩的意笔与中国画的笔墨结合,遵循古贤“色不碍墨,墨不碍色”的经验,让色彩成为笔墨的陪衬,提防着不让色遮掩了笔墨之趣。在这种中西嫁接的手法中,坚持国画中笔墨的书写性,摒弃“做”的创作法,用他自己的话说,那也是为了保持中国写意画笔墨的腔调。

虽说其笔下的作品呈现出不少“混血色彩”,如极具艺术张力的光影质感及构成范式,不难看出其中西杂糅的诸多因子,但溯本探源,归根结底其作品骨子里流着的还是中华文化的“传统基因”。在这东西方文明充分交融的时代,巢冈致力于他独特的“破笔彩墨山水画”笔墨创新,是文化贵族突破重重藩篱后心性的释放,这也是他山水画的灵魂之在。

他是——

出色的充满激情的理论家

巢冈不仅是个画家,更是一个兼具人文情怀与充满激情的理论家。多年的艺术实践证明,他是一位富有独立艺格与探索精神的全能型的艺术家。

诗书画印四全备习,全面修养,诸艺并进,也为其艺术创作提供了创新出新的不竭动力。他绘事全面,主工山水,兼擅花鸟,旁涉人物。这些年来他一直在“艺外求艺、画外求画”的探索中踽踽独行,走的是一条“诗书画印文”并重的路子。他的篆刻作品,无论古玺,还是汉印,总能找到浙派或是皖派的创作路径,对金石篆刻的痴爱,使其作品虽不是“一味霸悍”,却总有一些“强其骨”的影子蕴含其中。

尤其难能可贵的是他还是一位颇有文字功底与艺术见解的美术评论家。曾写作了一系列的美术评论文章,如《贵州油画角色自置》《致贵州美术新世纪》《臆说曾希圣》等,并在《江苏画刊》《美术》等刊物发表。其中《刘知白与中国画放谈》还荣获全国文艺理论征文银奖,因业绩突出还获贵州美协颁发的“全省有突出贡献的美术家”称号。

清流风骨,烟尘俱净,知微谓明,光远而耀。巢冈先生用艺术的手法带领大家重新认识国画。同时也通过自己的画作,让更多的人喜欢、热爱中国固有的优秀传统文化,从而增强民族自信心与文化自豪感。

这也是他一直孜孜以求的学术理想,真正走一条正本清源,志铭传统,守正创新,开合中西的清净明光艺术之途。