那些苗寨里的指上世界

|

|

|

|

|

|

那些苗寨里的指上世界

◎ 韦 春

丹寨和大多数苗寨一样,在大山间静静地生长。

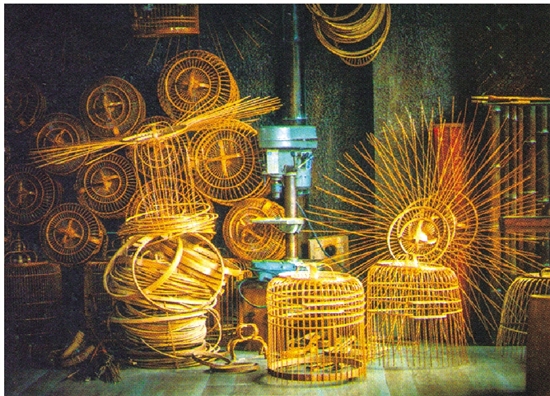

这里地势险峻、山林密布,有着大量的鸟儿。本地人喜欢赏鸟、斗鸟,房前屋后的晾杆上常挂着鸟笼。这种对鸟的亲近,也让他们掌握了一门精湛的手艺——做鸟笼,被称作“鸟笼之乡”。远远的,山头上立着一只20米高的大鸟笼,街边的路灯也是鸟笼形,散发着浓浓的鸟笼氛围。寨子里的小姑娘,从七八岁起就跟随母亲学习技艺。到出嫁时,除了几身苗家隆重的服饰,鸟笼也当作陪嫁,成了卡拉新娘的特色。在木楼下,堆着许多编好的鸟笼,一个苗家姑娘正低头忙着。

聊天中她骄傲地向我们介绍,在苗语里,卡拉就是“手艺好”的意思!当地湿热、雨量充沛,最适合竹子生长。除了3~5月的竹笋期,都可以上山采竹。制鸟笼时,精细的卡拉人会挑选竹子的属性来组合:楠竹硬性强,做笼圈;水竹像它的名字一样,柔韧,做笼丝。这些破好的笼丝会放进大锅里蒸煮,慢慢蜕成淡黄色。煮时,温度要非常精确:太低,达不到除湿和防蛀的效果,太高又会变脆。为了滋养它的韧性,苗族人还会在锅里丢进草药,用自然之法来应对自然。

牢固的笼箍,平滑的笼丝,镂、刻出的精美花纹,给卡拉鸟笼带来盛名。但她们照过着寻常的日子,从不匆忙。一人、一笼,拉丝、串丝、编织,就是她们与大山互相陪伴的方式。

村的另一头,还有着一项名头更大的手艺——国家级的非遗手工——蜡染。这种古老技艺,正是《史记》中提到的“用蜡绘花于布而染之”。染坊门口堆放着刚割来的蓝靛草,大娘们爽利地整理着。发酵后,可作天然的染料。一块棉布,要经过烧蜡、画蜡、染布、反复蒸煮,才能变出素净的花纹。

其中,最有趣的是画蜡。一笔笔上蜡的地方,浸在染缸里也不会上色,加热脱掉蜡衣后,白纹就在蓝布上显现出来。制蜡花时不能用毛笔,容易凝固,要用自制的钢刀。两片薄铜片,一端缚在木柄上,刀口微微张开,用于蓄蜡。单单是保持蜡迹的均匀,也十分考验手上功夫。

一个个蓝底白花间,是苗家人微妙的情愫。他们把蝴蝶妈妈当作万物的始祖,画布上就出现了飞舞的、停落的,干变万化的蝴蝶;希望像鱼一样多子多孙,就出现了鱼纹。老奶奶身后螺旋形的纹样,在苗语里叫“窝妥”,从前,一位苗族姑娘生了病,正是吃了这种郎蕨草而治愈,人们为了感恩就把它画在衣上,寓意祛病除害。那些古老的图案和背后的苗家故事,就这样贮藏在一代代画师的脑海里,经她们的巧手描画在布上,告诉给子孙。

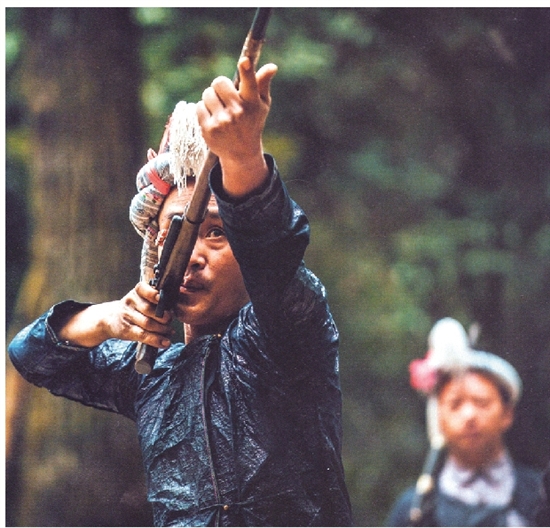

芦笙声中,一人拿芒筒,一人捧着小芦笙,随着节奏摆动;外圈,是八名男子围成一圈吹奏小芦笙,边吹边舞;最外面的一环是十几个姑娘,她们握着绣帕或锦带,带着笑意。男人的舞,展示着耕猎的内容,刚劲猛健;姑娘们表现日常,或晒、或采、或绣、或梳,动作轻柔。尾声到来时,几个男子拿起火枪走出草亭,站作枪手的队列,分开两腿,摆出对空射杀猛禽的造型和表情,次第地扣动扳机,呼——呼——呼,枪声响后,火药味散发开来,青烟不绝。是最尊贵的待客之礼。

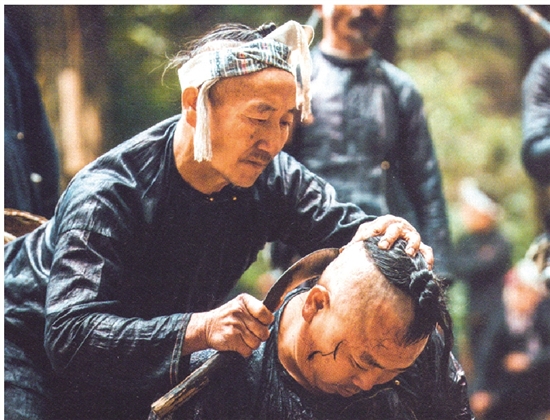

另一样十分值得看的,是他们有趣的剃头。在岜沙,祖先们定下了规矩:头顶中间的一束头发是从娘胎下来就留着的,永远不会剃掉。长了便绾成椎髻,称为“苗纠纠”。四周的头发则会剃去,围上白色头帕。剃头时,不用剃刀电剪,用的是——割庄稼的镰刀!老者弯腰躬身,表情泰然,一掌按在青年头顶的“苗纠纠”上,一手持着明晃晃的镰刀在头上精耕细作。镰刀过处,是兹拉兹拉的声音,旋即露出白花花的头皮。年轻人一动不动,任凭老者摆弄,整个剃头过程,不用水或肥皂,是纯粹的干刮干剃,但受者都不吭一声,处处都流露着武士的遗风。

穿行在一座座苗寨,你会发现时间在这经过时像山上的清风,缓慢轻柔,什么也没有带走。却在你的心上,留下一个个匠人的身影和一双双手上呈现的风情。