重振民族精神 复兴传统文化

宁波天一阁博物院

正式启动流散海内外书籍访归工程

|

|

|

|

|

重振民族精神 复兴传统文化

宁波天一阁博物院

正式启动流散海内外书籍访归工程

◎ 记者 陈 冲 通讯员 屠建达 向玉婷 王伊婧

10月11日,由宁波市天一阁和宁波市社会科学院联合主办的“天一阁与流散书籍访归中外学术研讨会”在天一阁博物院召开。会上,天一阁正式宣布,启动天一阁海内外流散书籍访归工程;如何开展天一阁流散书访归,是本次研讨会最重要的议题。

国家图书馆古籍馆副馆长陈红彦、复旦大学中华古籍保护研究院教授沈津、美国普林斯顿大学图书馆教授何义壮(Martin Heijdra)等20余名海内外专家学者应邀出席,通过线上、线下等多种方式,齐聚天一阁,就古今典籍流散问题展开探讨,并为天一阁海内外流散书访归工作出谋划策。

宁波市天一阁博物院院长庄立臻在研讨会致辞中表示,当前我们处于中华文化全面复兴的伟大历史时期,政府对于文化的高度重视和支持,开放共享理念深入人心,新技术日新月异的应用,天时地利人和,这些都为天一阁书籍访归奠定了坚实的基础。2021年是天一阁创始人范钦诞生515年周年,举办研讨会也是我们对这位伟大藏书家的藏书精神,最好的纪念、告慰和传承,访归的路很长,但是我们一定会非常努力。

宁波市社科院副院长童明荣在研讨会致辞中说,天一阁作为藏书楼的典范,对藏书流散的研究和访归,某种意义上相当于是对古代藏书楼的复原,是藏书历史研究的重要内容,特别是对于流散到海外的中国典籍的访归更是牵动历代中国学者的心。中国学者访书海外有150多年的历史了,近年来随着国家的重视,尤其是中华古籍保护计划实施,取得了丰硕的成果,举办天一阁与流散书访归中外学术研讨会,可谓是恰逢其时,意义重大。

与会专家学者认为,重振民族精神,复兴传统文化,应当从访归散逸古籍、整理前贤著作入手。充分利用当前的各种便利条件,积极开展流散书访归工作,这不仅是时代赋予我们的重任,也是我们当前刻不容缓的责任。

宁波天一阁原藏阁书

流散了五分之四

“自来收藏之久永者,前于范氏,固未有若范氏者;后于范氏,恐亦未必有如范氏者。”在《天一阁藏书考》中,著名史学家陈登原对天一阁藏书作出了如此的评价。其实,历来藏书的流散,同样“未有若范氏者”。天一阁藏书在巅峰时,曾多达7万卷。而在其后450余年的传承中,历经明清易代、《四库》征集、鸦片战争、太平天国及薛继渭盗书等种种劫难,不断流失,到1940年代曾一度仅存13038卷,不足五分之一。流散年代不一,流散方式多样,流散种类繁多,导致对这些流散书的追踪调查极为困难。

不过,让失书归阁也是450年十几代天一阁人的共同梦想。从历代范氏族人开始,地方贤达、文化名流和历代政府都以不同的方式,或赎购,或捐赠,或抄录,四处寻访流散阁书,力求合浦珠还。

如今被誉为“乾隆三宝”之一的《平定回部得胜图》铜版画,曾在1914年被薛继渭窃出,后经范氏族人赴上海打官司,方才追回。1915年,宁波学者张美翊将其购得的范钦中举的《嘉靖七年浙江乡试录》、中进士的《嘉靖十一年进士登科录》以及范光文手抄诗稿三部流散书,交还天一阁。

1949年后,天一阁收归国有,借助国家和社会的力量,访归工作成效显著。四十余年间,陆陆续续从古旧书店、民间藏家等处访得流散书185部170册,将散落在民间的阁书搜罗殆尽。

古籍访归将采用

“数字回归”形式

天一阁流散书下落的追踪,是历代爱阁学人研究考证的重点。最早专门研究天一阁流散书的著名史学家陈登原,曾讨论过天一阁流散书问题。1933年,宁波文化贤达在募捐重修天一阁时,还特意向公众呼吁“阁书流出者,亦当此地收归,或钞存副本,以实阁藏。”

著名文献学家、藏书家赵万里和冯贞群等曾先后打算编著天一阁流散书现存书目,可惜因种种原因,都未能完成。1964年,供职于天一阁的骆兆平先生以宁波市文化管理委员会名义向国内二十余家公共图书馆发函调查,查明35部阁书散藏于6家图书馆。此后,在天一阁内外学者的共同努力下,流散书的去向不断明朗。

近年来,天一阁李开升博士据前人成果及自身研究所得,编制完成《天一阁流散书目录》,查明目前至少有712部天一阁原藏书流散在外,分藏于32家海内外收藏机构及其他私人,其中最多的台北“国图”和台北“故宫博物院两家合计354部以上,中国国家图书馆藏有128部以上,上海图书馆藏有110部以上。

由于散落在外的流散书大多归于公藏,在私人手中的又多隐而不显,古籍实物的归阁希望极为渺茫。因此,本次“天一阁海内外流散书访归工程”的访归重点,将采用“数字归阁”形式,用高清摄影技术将古籍数字化,使流散书以另一种形式回归天一阁。

与会专家学者提供了

不少流散书信息

天一阁流散书访归工作得到了与会专家学者的大力支持。

清华大学图书馆研究馆员刘蔷指出,清乾隆时期的皇家善本特藏“天禄琳琅”备受世人瞩目,然而一经流散,仍迅速散亡,自2008年起她花了十多年时间追踪,才发现“天禄琳琅后编”664部藏书中有621部散见海内外六十余个公私藏家,而仍有30余部从未被人谈及,也不知下落,甚至不知是否尚存天壤间,“天禄琳琅前编”中则有21部未被书目著录。流散书的追踪尚且如此艰难,访归更是难上加难。她建议,天一阁流散书的访归,不仅要从公藏目录、藏书志等研究资料入手,还要多关注民间和拍卖会的信息。

与会学者还提供了不少天一阁流散书的信息。南京图书馆的馆员韩超系统介绍了该馆所藏23部疑为天一阁流散书的情况。甘肃省图书馆的研究馆员曾雪梅则介绍了该馆收藏的《国初礼贤录》《龙川别志》两种天一阁旧藏明抄本。

值得一提的是,这两种明抄本封面分别钤盖有“乾隆三十八年十一月浙江巡/抚三宝送到范懋柱家藏/礼贤录壹部/计书壹本”和“乾隆三十八年十一月浙江巡/抚三宝送到范懋柱家藏/龙川别志壹部/计书壹本”朱文木计,首页还都钤盖有“翰林院印”满汉朱文方印,是确凿无疑的范氏天一阁“四库进呈书”。上海师范大学图书馆与浙江图书馆的与会学者也提供了两馆所藏天一阁流散书的信息。

来自国家图书馆出版社的殷梦霞、张爱芳及来自广西师范大学出版社的马艳超等专家,则根据各自出版社的访归案例,提供了海外中文古籍访归途径与成果展现的宝贵经验,包括建立沟通渠道、影印出版、编制目录工具书等,对天一阁海外流散书的访归具有积极的示范效应。

复旦大学古籍所的陈正宏教授还将自己收藏的一部和刻本《新语》捐给了天一阁。此书刻于日本宽政八年(1796),是河内屋喜兵卫据范钦所刻的《范氏奇书》本翻刻而成,也是天一阁在海外广泛影响力最直接的证据。此书的入阁,进一步拓展了阁书访归的价值与意义。

宁波天一阁副院长饶国庆表示,第一阶段的访归重心将放在国内,目前天一阁已经与上海图书馆初步达成了协议,第一批的流散书很快将以数字古籍形式回到阁中。随着访归工作的逐步推进,下一步将努力把访归范围扩展到海外。

据悉,本次研讨会由天一阁博物院和宁波市社会科学院联合主办,得到了国家图书馆、北京故宫博物院、上海图书馆、浙江图书馆、香港大学饶宗颐学术馆、美国普林斯顿大学图书馆、台北故宫博物院以及复旦大学、广西师范大学出版社等近20家海内外收藏机构、研究院所、出版社和拍卖公司的积极响应。

▲天一阁

▲天一阁博物院院长庄立臻致辞

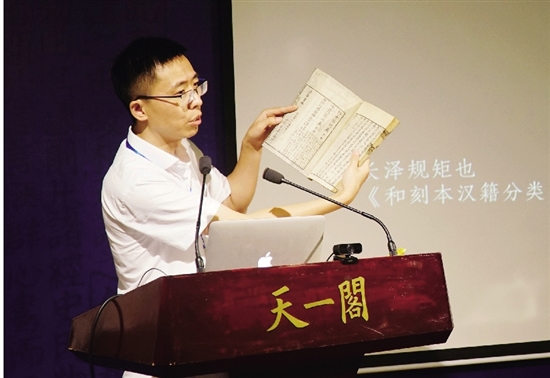

▲天一阁古籍地方文献研究所主任李开升作《天一阁流散书的调查与研究》报告

▲天一阁博物院副院长饶国庆作 《浅谈天一阁流散书籍访归》报告

▲天一阁与流散书籍访归中外学术研讨会与会学者赏鉴访归古籍