原生、自然、充满美感的中国体育

|

原生、自然、充满美感的中国体育

中国土生土长的体育运动,为何画风与西方迥然不同?首先,中国古代有体育吗?在回答这个问题之前,先看一个故事。

1969年,英国艺术史家贡布里希,在一场诺贝尔专题讨论会的演讲中提到了一桩轶事:在清末时期的北京,一名中国的朝廷大员前去外国大使馆拜访,只见洋人外交官们正在院子里汗流浃背地打网球。中国官员看了半晌,终于忍不住问道: “你们为何非得把这些球儿拍过来又拍过去?如此枯燥、繁重的活儿,为什么不交给仆人去干?

如此说来,直至清末,大多数的中国人,对“体育”仍一无所知。

确实,“体育”是一个外来词。清末,大批留学生东渡日本求学,其中一些人选择了体育专业。他们回国后,中国才有了“体育”一词。那是清光绪三十年(1904年),湖北开办了中国第一所公办幼稚园。学校章程完全照搬日本,其中有这样一句话:幼儿教育要“保全身体之健旺,体育发达基此”,这是“体育”一词在中国的首次出现。

难道古人就从来不运动、不锻炼身体吗?恰恰相反,自古以来,中国人的运动方式极为丰富多彩。只不过是有体育,而没有“体育”一词而已。

翻开历史文献,古代的“中式”体育五花八门,无奇不有。据宋人笔记《唐语林》等记载,唐朝大书法家颜真卿就是一位体育达人,他擅长跳跃,七十多岁时,曾让人竖起一领席子,把自己包围起来,然后从里面一跃而出。为了锻炼手劲,他还时常一手拿两个5斤重的铅球,像盘核桃那样来回旋转。由此可知,颜真卿的书法为何能气势雄浑、力透纸背了。

把球拍过来又拍过去的网球,不知因何而起,但中国古代的“体育”,却都有独特的起源。比如如今在许多地方都常见的踩高跷。

当代历史学家孙作云认为,踩高跷起源于上古的一个以鹤为图腾的氏族,他们在祭祀仪式中会将木跷扎在腿上,模仿鹤的姿态进行舞蹈。直到现代,踩高跷一直是一种相当实用的运动技能。除了可以捕鱼,民国时期的美术杂志《艺风》曾提到,直到20世纪30年代,武昌的筷子街和箍笼街因为地势低洼常被水淹,那里的居民还习惯于在雨天踩高跷出门。

与踩高跷有异曲同工之妙的民间体育,还有贵州的苗族攀崖技艺。贵州紫云县麻山地区,土地贫瘠、石漠化严重,耕地极为稀少,故在历史上形成了悬棺葬的习俗,从事攀崖的人,苗语称为“戈若”,他们的任务就是将棺木的部件一一背上悬崖,在石洞中进行组装,然后将死者背上去入殓。“戈若”能在近百米的悬崖绝壁上徒手攀爬、上下自如,整个过程没有任何保护措施,令人叹为观止。不过,由于“戈若”们的收入不稳定,而且恪守传内不传外、传男不传女的规矩,攀崖绝技在上个世纪七八十年代一度濒临失传。一些“戈若”开始尝试将攀崖用于采集峭壁上的硝石、草药、燕窝等,换取收入,这才起死回生。

如今,当地政府开启了一年一度的国际攀岩大赛,“戈若”时常能与来自世界各地的攀岩高手们一竞高低。平日里,“戈若”的传人们通过为游客表演传统攀崖技艺,也能获得可观的收入。可以说,攀崖既是体育,也是生活。

到此为止,我们可以看出东西方体育的一个重要区别:“西式”体育注重专业化,有专业的运动项目、场地、器材和运动员,并制定了明确的竞技规则;“中式”体育则比较“随意”,很多运动方式都源自民间的日常生产、生活习俗,或业余的小游戏,参与者可能是农民、家庭妇女、孩子、江湖艺人。与其说是竞技,更像是玩儿,抑或是通过一些表演性的游艺活动,进行某种民俗仪式。因此,“中式”体育的“花样”极多,地域性极强。

因为这种“随意”性、多样性,中国在非物质文化遗产申报工作中,通常将体育、游艺、杂技合并为一类,这也反映了中国传统体育的一大特色。

其实,中国古代也有过“职业运动员”。汉朝的画像石上,就保留了许多“百戏”表演的精彩画面,与今天的体操、杂技极为相似:比如“角抵”,如同今天的摔跤;“拿顶”,有下腰、倒立、翻跟斗等形体技巧;最刺激的是“戏车”,即在飞驰的马车上竖立一根幢杆,杆上缚横木,表演者在横木上倒立、跳跃。只有经过长年累月的专业训练,才能达到如此精湛的技艺。

可是,这些运动健将,在当时的社会地位却很低,甚至背负了骂名——“君子不与马牛争”。好好的体育运动,咋还和道德伦理联系上了呢?根源在于,自汉武帝推行“罢黜百家、独尊儒术”后,儒家的道德观念就上升成为了判断一切是非好坏的社会准则。而儒家的几位宗师如孔子、孟子、荀子,对体育都持消极态度。

相较于身体机能,儒家更看重道德修养。一个君子,就算力大如牛、脚快如马,难道要和牛马去一争高下吗?只有小人才会醉心于锻炼体格。

当然,儒家也并非完全排斥体育锻炼。在儒家崇尚的周朝教育体系中,有六门最重要的课程,即“六艺”——礼、乐、射、御、书、数,其中的射、御都可以算作体育课。但在儒家看来,这种体育其实只是德育的一部分。

就这样,在儒家文化的熏染下,体育逐渐成了君子不屑为之的“末技”,主流的社会观念也趋于重文轻武。

但与此相对的是,从2005年我国第一次开展非遗普查以来,被列入国家、省、市、县四级的体育类非遗项目,总计已经超过1000项。翻阅这份名录就会发现,其中的多数传统体育项目,都分布于较偏远的山区,或者边疆和少数民族地区。而且,越是火热、激烈、奇特的项目,越是如此。也许,这就是传统体育受到主流社会“排挤”的结果吧。

这些游离于主流文化之外的体育项目,看起来形式“随意”、千奇百怪,却保存了中国人性格中野性、炽热、好动、灵巧的一面,展现了中国文化的多元和勃勃生机。各地人们的生活方式、思想观念和最热烈的情感,也都淋漓尽致地投射于此。参与其中,便能感受到一个古朴、雄健、生动的中国。

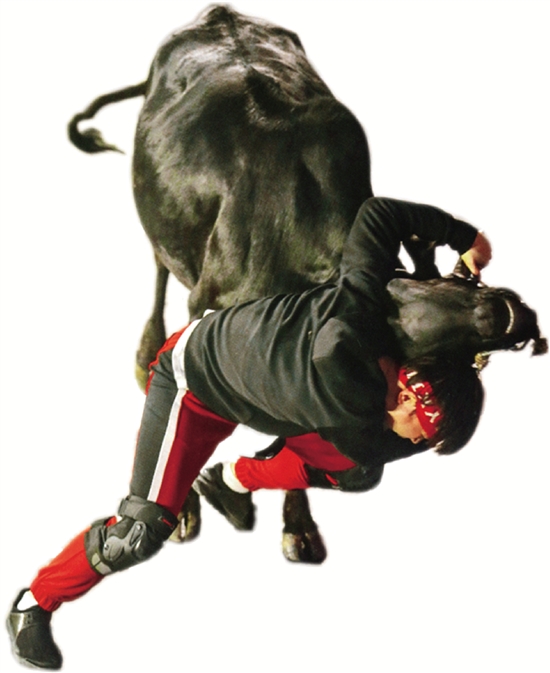

▲浙江嘉兴的国家级非遗项目——掼牛。强壮的掼牛士正在竭力将公牛摔倒在地。

(图片/视觉中国)