今人不见宋时月

点心依旧与宋约

|

|

|

|

|

|

今人不见宋时月

点心依旧与宋约

◎ 记者 刘 青

一座让人流连忘返的城市,绝大多数不是单纯靠景色来吸引人的,有些地方我们去过一次,就感觉够了,稍微感受一下就好了,再也不想去第二次。而有的小地方,却用它的魅力留住了我们的心,离开之后,又会时不时想起,想着有一天,还是要再去回味一趟。这种状态,仿佛是被“点了一下心”。

江南诸城,大多就有着这种魅力的地方,点住了人心。除了当地的景色和人情,乘着春风,哪怕不看景色,一路吃过去,便让人不可不忆江南。

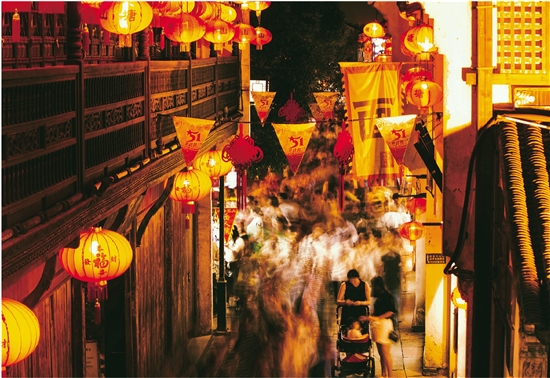

一阵阵的叫卖声,伴随着袅袅腾空的水汽,响彻大街小巷,勾起每一位食客悸动难耐的心绪。这是多少江南城镇的旅游景点街道随处可逢的见闻,而“穿越”回宋代,除了不是旅游景区,更是普罗大众日常生活的情景。

杭州是一座自宋代闻名至今的点心之城。记述南宋临安风情的《梦粱录》如此写道:“有卖烧饼、蒸饼、糍糕、雪糕等点心者,以赶早市。”古称“雪糕”的糯米方糕一类点心,作为“ice-cream”最受大众熟悉的汉语译名之一,不少人认为和“冰淇淋”一样,是属于现代人的浪漫。

但这实属一种误会的翻译——江南的雪糕,实为糯米糕。且来历深刻,南宋《夷坚志》里,记载有“油酥雪糕”,足见它跟冰淇淋没有亲戚关系。据《汉语英源外来词借用过程与机制》一文考证,晚清民国期刊库中用“雪糕”代指“ice-cream”的最早事例,发生于1924年。不知是哪位好事者的突发奇想,这才闹出了李代桃僵之事。当下,谁再用雪糕去称呼糯米点心,反而词不达意。

不过,宋代之后,糯米糕的“雪糕”叫法并未消失,徐珂所编《清稗类钞》还留下了制作雪糕的配方:

以米及糯米各一升,炒山药、去心莲肉、芡实各四两,为细末,入白糖一斤半。

加进这么多佐料,恐非其本来面目。南宋《志雅堂杂钞》里曾记载雪糕的另一妙用:只要将它捏碎泡开,可以当浆糊,来粘连绷绢画。且“用之既不霉,又牢而不脱”。

有如此高的黏性,雪糕应是纯粹的糯米糕,否则也达不到洁白如雪的效果。而古时为何会有数量庞大的手艺人,对粮食进行细加工,这里的门道,不是那么轻松能说清楚的。以原料论,制作点心常用的米粉,要保证持续供给,就意味着百姓手中要有除口粮外的大量商品粮送进加工坊。一千年前的江南,是靠什么突破了粮食产量这一道关卡呢?

“苏湖熟,天下足”,曾是江南最引以为傲的成就。自宋太宗、真宗朝,就向江南推广小麦与占城稻。原产于东南亚的占城稻,是耐早稻种,这无疑增强了江南在灾年的应对力。此外,许多水稻新品种也被培育出来。“但有长腰吴下米,岂须细肋大宫羊?”在诗人陆游眼中,苏州稻米的肥美远超羊肉。纵然这只是文人夸张的说法,却饶有滋味。

这都意味着,更多的稻米能从“正餐”的桎梏里解放出来,投入糕点市场。《宋平江城坊考》引旧志载,苏州市面上有雪糕、重阳糕、百果糕、夹馅糕、火炙糕、马蹄糕等数十品点心。其中最负盛名的,当是“定胜糕”。

传说,定胜糕是苏杭百姓送给抗金名将韩世忠或岳飞的点心。将粳米粉和糯米粉混合,加入糖、红曲粉,清水搅匀发酵。再放人模具内,上笼蒸熟即可。明末冯梦龙《古今谭概》称,毛笔、定胜糕和米粽,是无锡人参加科举时的必备三件套,凑成了“必定高中”的吉祥象征。

从前的定胜糕,以糯米为主料,这让消化不好的食客望而却步。而经点心师的巧思,他们以长漾大米粉替代糯米粉,加上年轻人喜爱的玫瑰花,做出了迷你版定胜糕。原材料的极大丰富,能让厨师不带负罪感的进行新的尝试。尤其是,在口味之外,以精致外形闻名的点心,开始大批量涌现。例如别号为“千层”的重阳糕。

宋代重阳糕与前代最大的不同,在于造型奇特。如“狮蛮栗糕”,先用米粉做出“蛮人牵狮”的造型,插上小彩旗装饰。再将熟栗碾成粉末,加进麝香和蜜糖调味,捏成糕状。

古人要将稻米磨成粉末,在很长时间里只能靠人畜拉着磨盘一点点的研磨。这种生产方式极其低效。然而,宋朝的繁荣商业,为粮食加工带来了新的希望。《夷坚志》中,记载了常熟的富民“张三八”,称他是靠“水转连磨”生财。 换言之,连磨是9个磨盘组成的加工系统。其他小磨围绕中央主磨放置,保证木齿相嵌。只要拉动一个磨盘,剩余的都会随之运动,等于将产出提高了数倍。科学技术就是第一生产力,点心中凝结的智慧,从不是仅仅来自厨房那么简单。

宋代“文治”的大方针下,引导了社会文化走向精致与风雅。用花朵制成糕点,既满足口腹之欲,又彰显精神追求,这才符合士大夫们沉醉的太平氛围。南宋林洪的美食菜谱《山家清供》,留下了12道花馔。在宋朝,以桂花制成的“广寒糕”(现在叫桂花糕),拥有和定胜糕一般的用途。桂花去掉青蒂,洒上甘草水,拌和米粉蒸制,就是一道预祝好友“蟾宫折桂,金榜题名”的绝佳伴手礼。

许多花类糕点制作的初衷,都是为了迎合“雅”。像诗人杨万里,在一次游览西湖时,忍不住生嚼梅花,还被朋友调侃为“谪仙人”。有了名人的带头作用,民间的花糕便层出不穷。而花朵的食疗功效,更是古今相通的认知。这同样是宋代花点盛行的原因之一,即“养生”。南宋《吴氏中馈录》就收录了一道很有代表性的养生糕点——五香糕(现在直接叫芡实糕):

芡实干一分,人参、白术、茯苓、砂仁总一分。磨极细,筛过,白砂糖滚汤拌匀,上甑。与其说是五香,倒不如说是五药。

那个时代可谓是养生小零食的爆发期,流传至今,比如我们最熟悉的糖葫芦,据传也是宋光宗的黄贵妃治疗食欲不振的秘方。

许多宋时的糕点已经消失或者易名,但历史没有改变那些曾打动我们祖先的美味,只是让它们有了更多不同时代的趣致。粉红的定胜糕,与金戈铁马的战士不搭,却无碍于现下的太平时序。有时间,在江南古镇逛上一逛,也许就在那么不经意的一瞥,便能邂逅传承千年的甜。