立船攀竿 四月天的蚕花水会

|

|

|

|

|

立船攀竿 四月天的蚕花水会

◎ 文字/麦芽糖 图片/沈银发

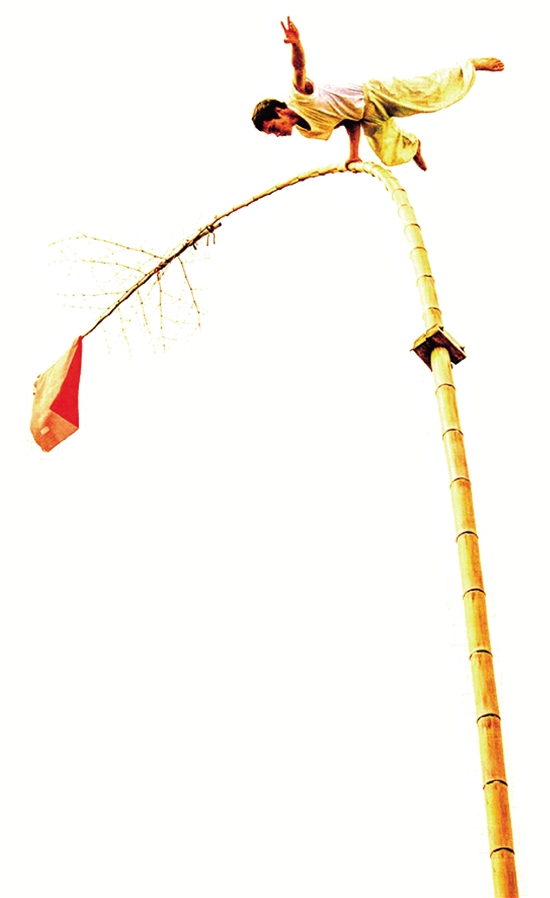

“人在杆上翻,杆在船上立,船在河中行”是高竿船技的最大特色。水天之间,绕竹翻转,是对“蚕神”的敬仰,也是对丰收的祈愿。

清明节前后,浙江桐乡洲泉镇双庙渚附近的河港里,大小船只密布,场面十分热闹。这一天,附近各地的蚕农摇船齐聚河港,参加一年一度的蚕花水会。

双庙渚位于几条河港的交汇处,水上交通十分便利。旧时在双庙渚、芝村、南松三地分别建起了双庆寺、芝村庙、富墩庙三座庙宇,并在庙中设殿供奉“蚕花娘娘”一尊,人称“姐妹仨”。

附近村民回忆,过会当天早上5点左右,老人们会给蚕花娘娘“梳妆打扮”,换上大红色的新衣服。到了早上9点,放起一挂鞭炮,人们在炮声中将霞帔凤冠的蚕花娘娘从庙里面请出来,抬到神船上。船上摆好供品,插香燃烛后,便撑离船埠,开始在河港中巡游。神船经过之处,众蚕农们均合掌躬拜,求得桑茂蚕丰收。

三只载着蚕神的神船行至双庙渚前汇合,然后仍停回庙前水域上。随后,参加蚕花水会的各地的船只便在船上表演节目,娱神悦人。

最受人们喜欢的活动,便是高杆船技。就是在船中间放一个大石臼,上面插着一根又粗又高的毛竹。毛竹下,用四根短毛竹从四个方向加以固定,竿端套有一只形似升箩的“踏脚”,然后表演沿竿而上,直到竿顶,依托“踏脚”,表演各种动作。

在高杆上能展现怎样的绝技?有“躺竿”,即双手放开,仰躺于竹上;有“倒挂锄头”,即双足勾住竹稍,人体倒悬;双臂挽勾竹竿,谓之“苏秦背剑”。最精彩的动作是“龙蚕放丝”:把一匹绸缎系在竿端。表演者从竿端迅速下滑,毛竹被弯成弓形,人好像坠入河中,惊险非常。

桐乡高杆船技流传区域不广,仅局限在洲泉镇,集中在镇西一带农村。它的产生与孕育,和桐乡一带的自然环境与经济生活密切相关。

水乡提供了船,桑蚕业的繁荣则提供了魂。史载,太湖流域植桑养蚕的历史十分悠久。明清以降,商品经济进一步刺激了蚕桑业的发展。康熙二十八年(1689年),康熙皇帝第一次南巡路过桐乡,看到桑海无垠、翠色万顷,欣然提笔为《桑赋》作序,说:“朕巡省浙西,桑林被野,天下丝缕之供,皆在东南,蚕桑之盛,惟此一区。”到了晚清,通商口岸的设立为桑蚕业开辟了广阔的海外市场。民国前期,桐乡蚕业达到鼎盛,栽桑面积达到27.7万亩,蚕茧总产量达到23万担,蚕价每百斤105银元。“金戒指挂满桑柴拳头”,在桐乡种桑养蚕能发大财。

桑蚕是桐乡的支柱产业,桐乡人既兴奋又焦虑。兴奋在于,蚕吐出的丝能换来真金白银;焦虑在于,蚕丝丰欠由天不由人。蚕是软体昆虫,极其娇贵稚嫩。它怕冷、怕热、怕光、怕湿,养蚕就像养小孩子。从蚕孵化出蚕卵到吐丝结茧,历经一个多月。这期间任何的一点风吹草动、照顾不周,都会导致减产甚至绝产,让一年的期望打了水漂。蚕农历来将养蚕视为大事。张履祥在《补农书》中说:“大约蚕之生疾,半在人,半在天。人之失恒于惰,惰则失饲而蚕饥,饥则首亮;惰则失替而蚕热,热则体焦,皆不稔之征也。”

人力这一半做到了,天时那一半就没有好办法了。蚕病种类非常多,主要有病毒病、细菌病和真菌病三大类。古代蚕农对蚕病的认识既粗浅又不系统,始终研制不出有效的药物,更谈不上有效治疗。但蚕茧的丰欠又和家庭生计息息相关。于是,蚕神成为蚕农心中至高无上的守护神,人们为蚕神献上贡品、表演节目,祈求蚕神能保佑蚕茧丰收,家业年年兴旺。

蚕业的始祖相传为嫘祖。《史记·封禅书》记载,嫘祖是黄帝的正妃,她首创种桑养蚕方法,抽丝编绢之术,并且定农桑、兴嫁娶、尚礼仪,是黄帝的贤内助,被尊为先蚕。

而在桐乡民间,则将“蚕花娘娘”马头娘和嫘祖并列,同尊为蚕神。这似乎源于东晋干宝《搜神记·女化蚕》中“白马化蚕”的故事:上古时,一个男人被掠走了,家里只剩下妻子、女儿和一匹马。妻子便许愿“谁能将丈夫带回来,就将女儿许配给谁”。那匹马听了这番话后,忽然飞奔而去。几天之后,男人骑着马回来了。此时这家人却不愿意了,将马杀了后把马皮挂在庭院里晾晒。刮来一阵大风,马皮忽然卷起女孩飞走了,落在一棵桑树上。女孩化为了蚕,马皮变成了茧——这便是马头娘的蚕农蚕神信仰的内核。

高杆船技出现在桐乡不稀奇,为何只局限在洲泉一带呢?因为洲泉的百姓自古有习武好强的风俗。历史上,洲泉一带战事频繁,常发生激烈的武装对抗。当地百姓只有习武强身,才能自卫图存。青壮年男子常在冬闲时节,聚在一起切磋技艺。“义马众安桥,划子当大刀”,在水上一言不合,就拿船桨作大刀挥舞,颇有几分梁山泊好汉的气概和神韵。

表演高杆船技是项技术活,上杆前要做充分的准备。高杆船最主要的道具是竹竿,也叫总竹、蚕花竹,每次表演都要重新准备。要选三年以上、笔直坚挺的毛竹,还不能有蛀虫。毛竹买回来修好之后还要上杆试竹,既不能太软又不可以太硬压不弯。

杆上动作是高杆船技的精髓,它经历了一个由简单到复杂、平易到惊险的过程。民国初期,全套18个动作基本固定了下来,多数是模仿蚕宝宝的形象和动作。比如坐大蒲团、咬大升箩时,身体左右摇晃扭动自如,是模仿蚕爬上桑枝吃叶;躺竹、反张飞,是模仿蚕吃饱后休息;扎脚背、后脚呢,是蚕成熟时准备作茧;甚至还设置了“蜘蛛放丝”,模仿蚕吐丝时不慎从柴垛上掉下来的动作。整套动作集祈神、健身、观赏于一体,被誉为“水上杂技”。

据桐乡地方志记载,表演者大多是洲泉附近的普通农民,平时种田养蚕捕鱼,蚕花水会时才出来表演,不能算卖艺为生的民间艺人。所以绝大多数人没有留下资料,只有胡华六用高杆攻破了钦州城,成为了战斗英雄。

胡华六是桐乡人,生于1917年,自幼家境贫寒,到各处当长工维持生计。1949年,解放军进抵江西,胡华六参军入伍。 12月初,解放军奔袭广西钦州,城池猛攻五昼夜都未能攻克,部队首长动员全军为破城献策。

胡华六站了出来。他自幼善于表演高杆船技。见到钦州城边的树林里有几根长竹竿,便自告奋勇说,可以顺着竹竿先登入城,然后开城门接应大军。几天后的一个雨夜,胡华六身背冲锋枪、腰佩手榴弹,把麻绳搭在竹竿上,一个悠忽,就窜上了城头。他甩出手榴弹炸毁了碉堡,趁敌人乱作一团,便移开堵塞城门的巨石,打开城门。钦州城被一举攻克,胡华六荣获战斗英雄纪念章。

无独有偶,今天高杆船技的传承人屠松根,也曾是一名军人。屠松根生于1963年,1982年,19岁的屠松根去当兵,在部队里练习臂力、单杠、双杠、哑铃,就把臂力练出来了。退伍回家后,屠松根发现家乡有一艘高杆船,但已经没有人会在杆上动作了。屠松根架起一根高杆,照着老人口述的动作,日复一日地翻滚练习,渐渐掌握了门道。

1999年的蚕花水会上,屠松根登场亮相,表演了失传已久的高杆船技。演出相当成功。从那时起,屠松根一直热衷于高杆船技的发扬与传承。2018年,他收了两个徒弟。高杆船技终于后继有人,蚕农过人的智慧、胆识和独特的审美情趣也许能在新时代发扬光大。