一次偶遇、一段历史和若干回忆

——写在纪念赵孟頫逝世七百周年之际

|

|

|

一次偶遇、一段历史和若干回忆

——写在纪念赵孟頫逝世七百周年之际

◎ 周鸿飞

在这世界上,许多事物可能不曾令我留意,但我与东衡注定不会擦肩而过。

十多年前,那是一个生意盎然、桃李春风的时节,我驱车在浙北乡间。杏花花瓣在空中片片飘舞,带来阵阵芬芳。油菜也露出了花黄,大地披了一件黄绿相间的衣裳。又过了一个美丽的村庄后,眼前突然闪现一座小山,翠竹成林,我的心变得柔软明净起来。这里的空气,这里的绿水,让我感到尘嚣仿佛都已远去。回眸间,见竹林中有“魏国公赵……”字样,我立马刹车停靠,想看个究竟。原来,这里是元代文学家、艺术家赵孟頫与夫人管道昇的长眠之处。

一次“偶遇”莫名地触动了我的情丝,注定了我对这里的牵念。

戴表元诗云:“山从天目成群出,水傍太湖分港流。行遍江南清丽地,人生只合住湖州。”从地域特征上说,德清正是这样适合居住之地。这里与湖州和杭州很近,充满着灵气,历来人文荟萃,英才辈出。而坐落在这片河网水乡的中间点,是一个特别神奇的地方——东衡村。

东衡山水清秀,风光旖旎,代表着浙北的风貌特色。附近的山丘一个个似平地上冒出来的馒头,或大或小,连着天目山的余脉,似乎天目山脉的长臂深入地下,从地表顶出几个手指头来,抓牢这片江南富庶的平原。苕溪自天目山东流北折入太湖,支流将这片土地分格成网状,还串起大小不一的湖漾,活像是网上串了一颗颗珍珠。

依山傍水的东衡村,四周河漾并列,苕溪的分流将小村团团围住。自古以来,东衡人才济济,宋元明清进士十多人,个个为官清廉,留下青史传唱。因为有了历史的传承,现代学子纷纷效仿,毫不逊色。近几十年涌现出一大批博士学者,为这个小村争得荣光。

而说起德清东衡,不得不提到的是元代艺术家、文学家赵孟頫。赵孟頫与夫人管道昇两个人的一生,除了大都(北京)之外,湖州-德清东衡-杭州这一条线是他们的全部。

近年来,在浙北学者陈景超(衡庐)先生和张顺龙先生为主心骨的团队努力下,东衡新乡贤们发现并修复了赵孟頫管道昇的历史遗迹,整理了他们的书画艺术文献,建成艺术馆。每年一到清明或冬至前后,全国各地(包括港台)的学者及赵氏后裔络绎不绝,至此膜拜。

东衡村,因为赵孟頫,已成为备受世人瞩目的地方。

赵孟頫虽然出生在湖州,由于战乱,只能呆在乡间。他很喜欢东衡山水,并在这里建造了德清别业,俨然视之为人生旅途真正意义上的故乡。

至元二十三年(1286),赵孟頫出仕上京,时三十三岁,次年获元世祖忽必烈的接见。由于是前朝皇裔,赵孟頫的内心充满着矛盾,却又不得不顺从。不过,无论身在何处,他的心里从未忘却德清东衡,何况这里可以闲云野鹤,放飞自我。“山光艳桃李,涧影写松竹。”他是多么迷恋东衡美景啊!“闲吟渊明诗,静学右军字。”他又是多么眷念东衡的生活啊!他曾在这片江南浙北游历山水,留下过很多足迹。据记载,超山“化城寺”一个井圈上有他的书法刻字,寺还在,但刻字现在确实找不到了。超山之南的黄鹤山也是以文会友的好地方,赵孟頫的外甥王蒙在此居住,而黄公望是常客。黄公望曾拜赵孟頫为师,传承其绘画风格,留下了不朽的名作。还有更远处天目山中峰和尚,赵曾拜之为师。

东衡东有茅山,是赵孟頫外婆家,所以他小时候常来常往。茅山管公管伸见赵孟頫一表人才,长期观察后,觉得他达到“佳婿”标准,便有意将掌上明珠管道昇小姐许配给他,来一个秦晋之合。管小姐乃大家闺秀,江南美女,漂亮聪慧,她得知父亲意图,也是暗自庆幸。赵孟頫出仕后第三年,归心似箭,回到了梦寐以求的故地,与管小姐天作之合,结成一对鸾俦凤侣。

管小姐又是典型的江南才女,悟性极高,书画一看就会。赵是前朝皇亲贵胄,书画名家,所以才子佳人颇多浪漫。婚后两人在东衡吟诗作画,卿卿我我。至元二十五年(1288),赵孟頫与管夫人摹王羲之《黄庭经》,并绘《羲之换鹅图》。秋天,赵孟頫返京,夫妻离别,只能诗画传情。管夫人绘《云山千里图》以寄离思:“云山万里,寸心千里……”其实,“步溪边,问桑麻,说粳稻,看雨晴,仗柴门,望夕阳”,这种无忧无虑的神仙般生活,赵孟頫又何尝不想过呢?然而他公职在身,只能听从调令,尔后又先后三次入京,拜官任事。“误入尘网中,四度京华春。”他只好借诗句感叹自己身不由己,年华虚度。而管夫人这位江南美女更是相思成灾,她“恨君不似江楼月”,又“恨君却似江楼月”,纠结难解,痛苦万分。而一切原因,也许能在那首极具江南特色的《我侬词》里找到答案:“你侬我侬,忒煞情多,情多处,热似火……”

大德六年,赵孟頫终于在杭州任职。前后约有十年时间里,赵孟頫住在西湖之滨的车桥寓舍,夫妻俩人一起在美丽的西子湖畔度过他们一生中最快乐的一段时光。他们在这里结交了一位知音,可谓千古传诵的典范,绝不亚于伯牙与钟子期,那就是历史上鼎鼎有名的书法大家鲜于枢。湖光山色最能陶冶艺术家的性灵,赵孟頫也迎来了自己艺术创作的黄金期。他在此写过许多诗文,画过《吴兴山水图》《苕溪渔隐图》。西湖断桥左边曾有一块碑,称之为《杭州福神观记》,就是赵孟頫所作。只可惜如今此碑已不在,唯此墨迹存世,令人怅惘。

至治二年(1322)六月十六日,赵孟頫在家中溘然长逝,年六十九岁。九月十日,与三年前仙逝的管夫人合葬于德清县东衡山。关于赵孟頫与管道昇的往事,陈景超先生已作详考。这段七百年前的爱情生活浪漫史,今天也呈现在东衡村赵孟頫管道昇艺术馆中,留与人们瞻仰和凭吊。

德清东衡,江南清丽地,历史与现实在这里交融着,时时碰撞出火花。

2019年春,陈景超先生招集杭州、湖州同仁聚于东衡,“乐享盛世升平,畅叙平生快意,美之曰衡庐雅集”。也许是巧合,招集的同仁来自杭州、德清、湖州三地,这正是赵孟頫一生中往来最频繁的三处。也许更是天意,衡庐雅集也是以德清东衡为中心,向北聚于湖州,向南会于杭州,每年相约三两次不等。

去年仲春,应家住湖州菁山的篆刻家章金桂先生之邀,我们陪同衡庐先生游览了菁山。菁山东为东林镇,有东林山锦峰塔古迹;西为泗水村,山水奇异,清灵无比。正值桃李芬芳、草长莺飞之时,大家由衷感叹“好一个大自然”啊!不用说,这东衡周边都是当年松雪道人赵孟頫经常游览之地吧。

其实,泗水在明朝嘉靖年曾出过一状元,名范应期,不知怎的没有留下很多美谈,我们只怪村里宣传不到位。而后得知,范应期只是湖州历史上众多科举状元之一,所以政府也没有“大书特书”。我们一行在章先生的带领下,到山里挖当地有名的“白壳笋”。竹林很静,溪水声、鸟鸣声,很动听,很“自然”。于是我们来到溪水边一个古旧的亭子里观赏,此时衡庐先生诗兴大发,即兴吟诗一首《游泗水村》:

丛山浓翠里,泗水古村庄。

人识梅兰秀,谁知笔砚香。

云林白壳笋,田舍状元郎。

我欲题诗句,寒亭壁太荒。

衡庐先生又令我和随同的杭起义一定要写一首,可我没有先生的才能,就当是回家“作业”罢了。第二天杭老师催稿,我费尽脑汁写下《游湖州菁山》:

春暖惠风生,友人邀踏青。

东林染桃柳,泗水漫溪汀。

箐箐笜笌笋,枭枭鸣鹡鸰。

吴中佳丽地,此处独葱灵。

总算是交了作业。其中的偏旁对仗句,合韵合律,得到了先生的赞赏。

当然,围绕东衡,我们更多的活动,还是与赵孟頫与管道昇相关。这对才子佳人的故事,那么有历史感,却又那么真切。今年适逢赵孟頫逝世700周年,杭起义花了不少精力,阅读《松雪斋集》《赵孟頫集》和一些研究论文,写下《赵孟頫与德清》;潘迎春阅读了陈景超(衡庐)先生的著作《赵孟頫》,结合民国以来有关赵孟頫研究的一些文献,写下《陈景超与赵孟頫研究》。据说,衡庐先生等人也有一些研究文章即将出炉,以纪念这位七百年前的文人和书法家。

又一个日丽风和的春天,我再次来到东衡。那风那烟,那山那水,令我浮想联翩,时光似乎又回溯到七百多年前,一幅画卷在眼前慢慢展开:

杏花在枝头一撮撮地泛红,白色的梨花纷飞漫舞,香气在阳光下四溢。远处一位青年骑着一匹白马款款而来,然后在茅山桥上驻足,轻风拂起那纯白色的披风和纶巾。他风流倜傥,神采俊朗,炯炯的目光注视着桥对面高大的院墙。不,是院墙上一扇小轩窗。几乎与此同时,小轩窗也渐渐拉开,一张美丽如荷花般的笑脸,迎着阳光映在窗前。那俊朗的青年也露出了笑容。

这画面还配唱着一段改了词的江南民谣:

梨花落,杏花开,花开春归郎终归,奴推窗等你君郎来……

(作者系湖州市赵孟頫研究会会员、湖州市文博学会会员)

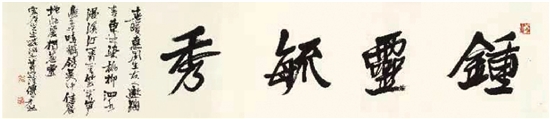

傅良才书法 (钟灵毓秀 小诗:游湖州菁山)

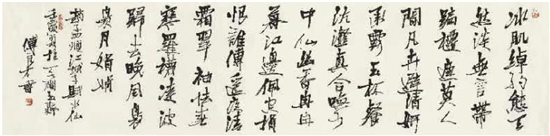

傅良才书法 (赵孟頫:江城子 赋水仙 冰肌绰约态天然。淡无言。带蹁跹。遮莫人间,凡卉避清妍。承露玉杯餐沆瀣,真合唤,水中仙。幽香冉冉暮江边。佩空捐。恨谁传。遥夜清霜,翠袖怯春寒。罗袜凌波归去晚,风袅袅,月娟娟。)

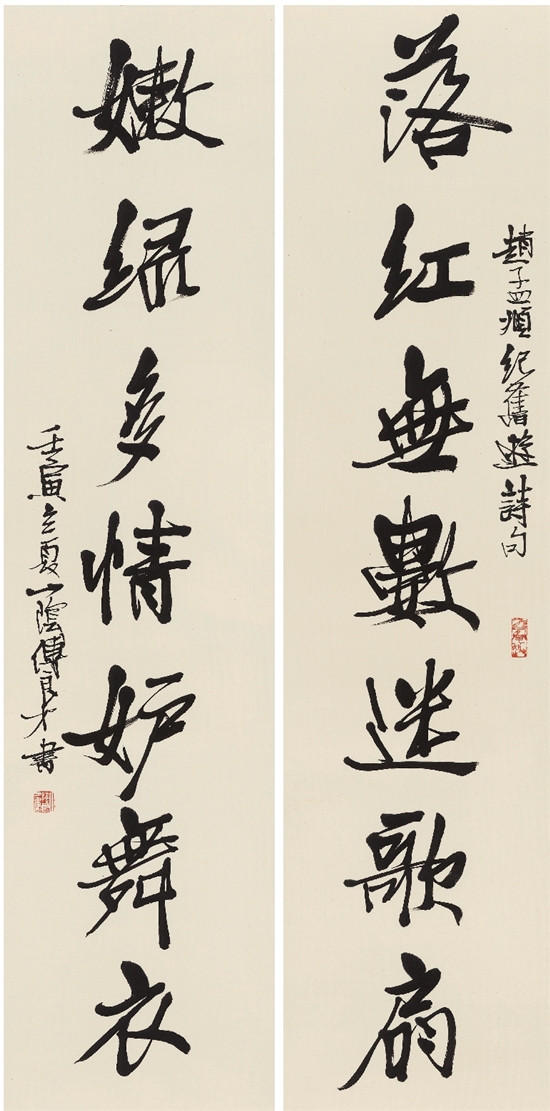

傅良才书法 (赵孟頫《纪旧游》诗句:落红无数迷歌扇,嫩绿多情妒舞衣。)