迪拜世博会,

那片沙漠中的可持续“绿洲”

|

|

|

|

|

|

|

迪拜世博会

那片沙漠中的可持续“绿洲”

◎ 登 酿

2022年建筑界的最高荣誉普利兹克奖在本周授予了来自西非的建筑师、教育家、社会活动家迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré)。评审团对其这样评价,“他在极度匮乏的土地上,开创可持续发展建筑。他既是建筑师也是服务者,通过美丽、谦逊、大胆的创造力,清晰的建筑语言和成熟的思想,改善了地球上一个时常被遗忘的地区中无数居民的人生,给人带来建筑学科范畴之外的馈赠……”

而在另一片土地上,全球关于未来的畅想也通过塑造空间的方式,以建筑为语言,汇聚于波斯湾畔。迪拜世博刚刚结束,但我们仍可跨越山海,去一窥那片沙漠中由各方力量打造成的可持续“绿洲”。

关注全球环境的蔚然开口

世界博览会的雏形可以追溯到中国隋朝时期的“万国博览会”,当时为此设计的观风行殿闲时置于洛阳皇宫紫薇城内,用时则行驶各地,可以说是当时巧思过人的建筑。“马上鳞鳞万家屋”的场景,开启了与世界相互了解的先河。而在地球的另一端,据说中世纪欧洲商人定期的市集与Expositions(博览会)一词颇具渊源。

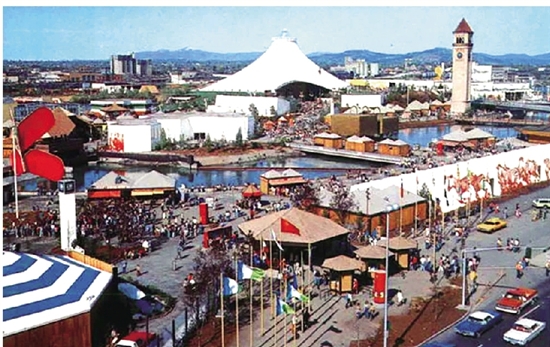

1974年的斯波坎世博会是一个值得铭记的拐点,“无污染的明天”(是历史上首个从环境出发的世博会主题。作为美国的中小城市,斯波坎在同整个美国一起经历了19世纪50~60年代城市绿化萎靡危机之后,面对巨大的人流涌动、拥堵的交通状况、污浊的空气质量,于上世纪70年代开始筹办这场国际盛会。

而那届世博会不仅帮这座城市重新找回了干净的护城河——斯波坎河,也给世界带来了新的环保观念:健康的环境、无污染的生存空间需要全人类共同维护,更需要积极创造,这才是人类文明真正的进步。从此之后,展现人类现代化成就的世博会开始转向关注环境问题。

随着迪拜这座能敏锐感知能源消耗与气候变化的城市迎来中东地区的世博会“首秀”,他们将机遇、流动和可持续三大角度作为对本届世博会主题“沟通思想,创造未来”的诠释,这也是和谐安置数百座场馆的考量要素(三个园区主题)。

若从空中俯瞰,迪拜那片以沙漠为背景的世博园区中,绿色是很显眼的色调。尤其在可持续主题区,主场馆Terra以其巨型伞状森林的形态和高科技属性尤为瞩目,新加坡馆也因其覆满绿植的立面如其本土的滨海湾花园。而最早走上循环之路的芬兰(第一个制定循环经济路线图的国家)则以他们擅长的方式给热带地区带来了一座降温的“雪帐”,在流动主题区中展现北欧初雪时的纯净自然。不久前,我们从能源、植被与循环再生的角度选择了这三座场馆,分别与各自的设计、主创团队谈谈他们的初心和愿景。

大地上长出的能源“森林”

“Terra”在拉丁语中意为地球、大地。这座根植于大地、涵盖130米宽“树冠”和18棵能源树的森林是本届世博会三大主题馆之一,也被直接称为可持续主题馆。中央的巨伞呈一定角度的倾斜,覆盖住了整个半地下的展馆部分,四周散落分布的小伞也呈不同角度,来访游客可以从四周穿过伞下的大地景观,避开迪拜当地的烈日,徐徐进入这片能源“森林”之中。

秉着“取之自然、还与自然”的理念,Terra在设计之初就从自然中汲取了光合作用等灵感,最大化地利用当地充裕的可再生资源——阳光。而以碳纤维轻量化材质建造而成的能源伞伞冠可以随太阳的行经方向而改变,如同沙漠中的向日葵一般,尽可能地为建筑主体储存太阳能。白天,它为伞下的游客及时提供了荫蔽舒适的步行环境,而夜晚,每棵“树”则会转回到原来的位置。整个“森林”中的4912块太阳能电池板,每年帮助产生4GWh的替代能源,足够给90多万部手机充电。

从自然出发,这些形似有机生长的能源树,让所有到访的游客在领略到科技之美的同时,也感受到“人工森林”所塑造的舒适环境。在场馆室内设计上,采用了被动式节能的理念,半埋地的中央庭院,更好地规避了地面炎热的温度,既为展览提供了一个舞台空间,也给参观者留出了一个清凉开阔的场所。

Terra在前期设计分析阶段,GRIMSHAW建筑团队就运用科技的手段,例如热力学研究建模等,去了解场地环境中所能利用的能源类型,以便帮助设计形式的生成。他们认为,未来城市需要像Terra一样优美的建筑,同时本身是基于对所处场地、环境资源可持续循环利用而建造设计的。

这份面对全球环境问题的当下所交出的答卷,不仅对极端沙漠环境来说有着改造“生态系统”般的意义,在寻求可持续生活智能策略的同时,也向全球传递有关生态、能源和技术和谐共荣的理想图景。Terra所涵盖的6000平方米展览空间,在世博会结束后还将作为科学博物馆持续发挥作用,进一步践行其“探索可持续发展实践,呵护脆弱星球”的使命。

新加坡和芬兰的“馆”中窥豹

在可持续区与Terra毗邻,有一座仿佛落于丛林之上的建筑物,便是新加坡国家馆。作为世界上面积最小的国家之一,这个场馆占地面积也同样是整个园区中最小的一部分,新加坡本土设计团队WOHA赋予了这座建筑独特的“花园生态基因”,在背靠干旱炎热的沙漠环境下,向大众展现了一个与自然共生的“空间有机生命体”。

WOHA的设计师Quentin Sim在设计过程中,紧密地与景观顾问方Salad Dressing合作,挑选合适的植被种类以及各种组合方案。最终被选中的物种,在阿联酋和新加坡、马来西亚等地都十分常见,而且能够在沙漠环境中生长。为了帮助建筑遮蔽阳光,他们在展馆周围还种植了许多能够承受高温及干燥的植物,形成了一圈有机的绿色“外墙”,保护展馆免受外界因素的干扰,同时帮助内部形成一个宜居的气候环境。

新加坡馆作为一个原型,展现了他们是如何设计建造一个弹性化的、自给自足的、生态共生的结构体。“它能够适应不同的气候、地域,也可以灵活扩展到不同的城市中。”这也是他们应对全球气候问题所发表的强有力的宣言。

此外,尽管有三分之一的国土在北极圈之中,拥有漫长冬季的芬兰却是全世界最具幸福感的国度之一。而在建筑领域尤其是近现代建筑史上,芬兰不乏像阿尔瓦·阿尔托这样低调的大师,通过对自然材料的巧思应用,为冰冷的北欧地区烘托出温馨的空间色彩。

以“Lumi”(芬兰语中的初雪)作为灵感的起点,JKMM用石头、水、木材隐喻芬兰的峡湾、湖泊等最具代表性的自然地貌,巧妙结合东道主文化创造了一个极简外表下内在包容和谐的空间。轻盈的白色织物包裹在外,远观像是一座冰川落在沙漠之上一般。如幕帘挽起的入口汲取了当地传统的阿拉伯帐幕灵感,有着遥远地域距离的两种文化于此和谐地碰撞交融,勾起人们进入其中的好奇心。

与现代包豪斯不同的是,芬兰的极简主义从阿尔托开始,就尤其注重人与自然的和谐关系。JKMM在芬兰馆的设计中很好地继承了这份悠久的可持续传统,尤其在材料的选择上。创始人Teemu Kurkela说:“整个建筑几乎全部使用当地采购的材料建造,减少了不必要的后勤与运输造成的环境负担。通过可拆解的结构,为未来的循环做了提前的考量,同时所使用的材料有80~85%是可回收再利用的。”

“共享未来幸福”的主题背后,是这个连续四年蝉联“世界最幸福国家”对可持续发展的承诺,其幸福源于人、自然与科技的和谐共生,也是高品质生活的动力所在。

▲位于布基纳法索 库杜古的Lycée Schorge 中学 (图片/普利兹克奖官网凯雷作品选)

▲本届世博会设有应对全球挑战的主题周议题活动 (图片/迪拜世博会官网)

▲1974斯波坎世博会场景 (图片/historylink.org)

▲新加坡国家馆给人带来的绿意

▲Terra能源树夜景

▲Terra可持续馆鸟瞰

▲芬兰国家馆以纯白色调最大限度地减少了建筑对太阳光的吸收