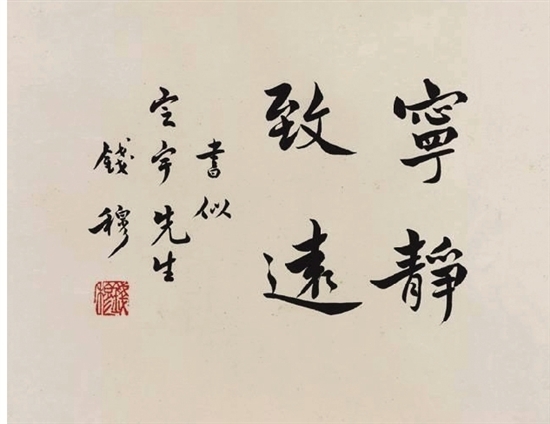

95岁的文学大师——钱穆的长寿之道

|

|

|

|

自古以来,人们对于长寿的追求始终都没有改变。但旦夕祸福又岂是凭借着一己之力能够避免的。古人都说,每个人的命运都是自有定数,并不会跟随其主观能动性有所改变。但事实并非如此。就有这样一个人,凭借着一己之力,靠着养生、打坐,打破了家族三代不能长寿的魔咒,61岁再次迎娶了娇妻,活到了95岁的高龄。此人不是别人,正是我国学术界的“一代宗师”钱穆。

95岁的文学大师——钱穆的长寿之道

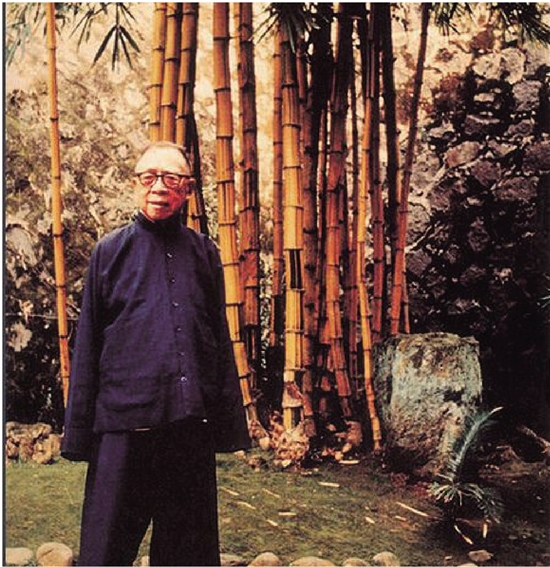

钱穆(1895年7月30日—1990年8月30日),字宾四,笔名公沙、梁隐、与忘、孤云,晚号素书老人、七房桥人,斋号素书堂、素书楼,江苏无锡人。中国近现代历史学家、思想家、教育家,国学大师。中央研究院院士,故宫博物院特聘研究员。先后在西南联合大学、齐鲁大学、武汉大学、浙江大学、华西大学、四川大学主讲文史课程。1990年在台北逝世,享年95岁。

自学成才,学术巨匠

很多人都认为钱穆是一位声名显赫的读书人。但鲜为人知的是,起初钱穆不过也就是乡下的一名老师。出于对命运的不服输,钱穆开始自学钻研,最终成为了一名令人钦佩的学者。

早年间,钱穆的求学之路并没有那么容易,家人还在世的时候,钱穆得以去到学堂读书,但是在家人相继离世之后,钱穆的求学就变得异常的艰难。

再加上当时的时局混乱,就在钱穆在南京私立钟英中学就读的时候,学校受到动荡社会的影响,不得不停办。一时间,钱穆无处可去。结束学生生涯的钱穆,在后来的时候到了一所乡村小学担任小学教师,这一待就是十几年的时光。后来又到了中学担任教师。在此期间,钱穆并没有向命运屈服,而是利用业余时间,对历史学问潜心研究。正是因为常年来的积累,使得钱穆终于在1918年出版了《论语文解》,后来再次出版了《刘向歆父子年谱》,其中汇集了自己多年来的努力成果。

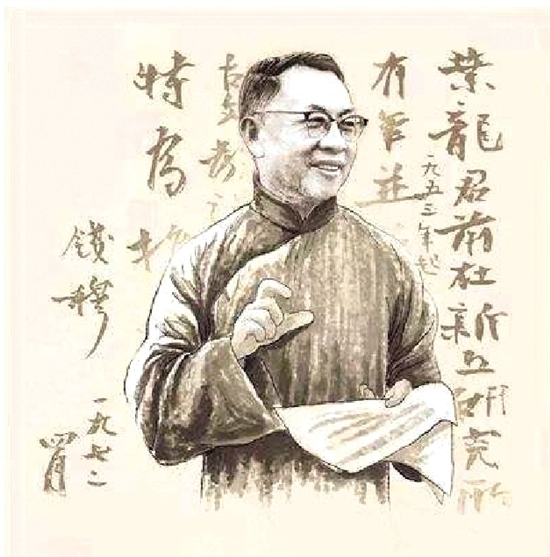

新中国成立之后,钱穆去到了香港担任亚洲文商学院院长。并在1953年创办了新亚研究所,担任所长一职。后来,钱穆更是先后开展了多次的学术讲座,凭借着在教育界的突出贡献,被香港大学授予名誉博士学位。钱穆始终没有停止对学术的追求,一直将自己的毕生所学回馈给社会大众。直到1986年,已经是91岁高龄的钱穆,因为身体状况不再能够支撑其继续东奔西跑,才选择退休。

严以律己,打破魔咒

钱穆出生在一个书香门第,父亲是一位秀才,但因身体的影响,其父的仕途走的磕磕绊绊。于是便对自己的两个儿子寄予了厚望。钱穆也是没有辜负父亲的信任,在其七岁进入私塾读书的时候,成绩在班级中就一直是名列前茅。本以为生活可以就这样继续下去,没想到在钱穆十二岁那年,其父亲去世了,终究是没能亲眼看到钱穆自学成才的一天。

家里的顶梁柱倒下之后,使得这个家庭陷入了窘境。但即便是这样,钱穆的母亲依旧没有放弃让两个孩子继续读书。到了结婚的年纪,钱穆在母亲的介绍之下,和邹氏家的女儿成了亲。没过多久,妻子就怀孕了,这对钱穆一家人来说是一件喜事。众人都盼着可以过上安稳,三代同堂的生活。但是不曾想在1928年,钱穆的妻子因难产去世,孩子也在生下不久之后就夭折了。这对钱穆来说可谓是一个双重打击。但是生活的残酷远远没有停止,紧接着,钱穆的哥哥因为繁重的生活重担,身体吃不消也去世了。亲人接二连三离开,使得钱穆一度陷入了绝望之中。心中更是诚惶诚恐,认为也许这就是家族的魔咒,注定不能长寿。

抑郁了一段时间的钱穆,意识到自己不能就此自甘堕落,为了家人,为了自己,更要好好地活着。于是,钱穆将注意力放在了健康问题上。只有可以长寿,避免和父亲和兄长一样,才能为国家和社会做出更多的贡献。

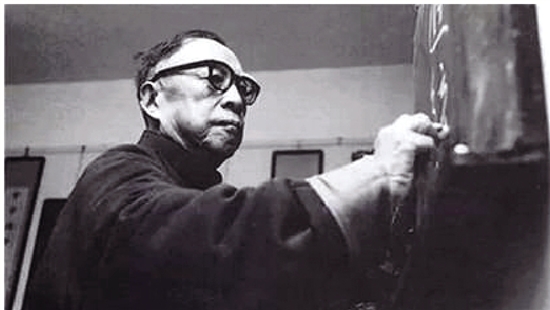

通过对长寿之道的钻研,钱穆决定开始打坐。打坐也就是冥想,是一种用来放松身心的方式。找寻一处僻静的地方,然后将一张蒲团或者垫子放在上面,盘坐好,双手自然垂落,然后闭目养神。钱穆在刚开始进行打坐的时候才20岁,也正是通过这种方式使自己的身心都放松下来,更加有足够的精神去学习读书。

有打坐习惯的人们也就会知道,人在打坐之后,头脑会变得格外的清晰,对生活充满了新的憧憬和希望。另外,冥想打坐也可以消除人们的一些杂念,物欲等等,使人们回到初心,享受最原始的饱满的状态。在钱穆体会到打坐的乐趣之后,便将其作为了自己的一种生活习惯。其次在打坐之余,钱穆也对自己的生活习惯和饮食习惯做了调整。在钱穆小的时候,因为经济条件窘迫,对于食物根本没有选择的余地。

只是简单地填饱肚子。但如今钱穆意识到,饮食习惯对于一个人的身心健康也是极为的重要。暴饮暴食、饮食不足都会对身体产生一些不良的影响,久而久之,身体就会出现一些问题。意识到这一点的钱穆,在此之后每天早上起床看书的时候,就会简单吃一些包子、馒头,做到不空腹。到了中午的时候,尽量吃一些蔬菜,减少大鱼大肉的摄入。晚饭的话,则是选择一些稀粥。

另外,身为教师的钱穆,作息时间也是极其的规律,每天基本上都是六点钟起床,晚上上课回来,阅读一些历史书籍,困了然后就关灯休息。再加上,钱穆并没有一些不良嗜好,不抽烟,极少数的时候才喝一次酒。钱穆的种种洁身自律都使得其扛过了三十多岁这个时期,跨过了家族的魔咒。

晚年寻得一知己

在战争的影响之下,去到香港的钱穆渐渐地在香港也过上了安稳的生活,并且和好友一起创办了新亚书院。在那个社会动荡的环境下,钱穆的工作也很难得到保障,所创办的学院又需要大量的经费,一时间,钱穆有些捉襟见肘,陷入了窘境。无奈之下,钱穆只好到了台北进行演讲募捐。在此期间,还差一点搭上了自己的性命。

那是在1952年的一次演讲。当时的钱穆正在演讲台上激情的演说,突然之间礼堂塌陷了,钱穆被当场掉落的木头砸晕了过去。好在被及时送到了医院,救治了过来。也许正所谓是大难不死,必有后福。钱穆在不久之后,便遇到了自己的晚年知己胡美琦。胡美琦1929年出生,比钱穆整整小了34岁。胡美琦也是因为战争的影响,在其二十岁的时候,中断了在厦门大学的学业,跟随父亲来到了香港。胡美琦的父亲在当时是政府官员,在父亲的影响之下,胡美琦也有着一颗炙热的爱国之心。来到香港不久之后,胡美琦就加入了钱穆创办的新亚学院攻读心理学,但相比于心理学,胡美琦更喜欢研究中国的历史。

于是,在闲暇时刻,胡美琦经常到文化史的课堂去蹭课,久而久之,便对这门学科产生了浓厚的兴趣。也正因此,胡美琦也就结识了钱穆。并在钱穆受伤之后,胡美琦经常从图书馆请假来看望钱穆,并且经常带一些诗文等,帮助钱穆打发卧病在床的无聊时间。等到钱穆可以下床之后,每到周末,两人就会去到台中的公园一起散步谈心,正是因为两人对文化历史都有着相同的热爱。聊起来也是十分的投机,有着说不完的话题。就这样,胡美琦一连陪了钱穆四五个月,两人建立起了深厚的情谊。1956年1月,61岁的钱穆和27岁的胡美琦正式步入了婚姻的殿堂,结为了夫妻。

随着时间的流逝,纵然对身体有着很好的管理,但钱穆渐渐地也能够感觉到力不从心。已经七十三岁的他被诊断出了青光眼,对于书本上的文字再也看不清楚了,无法校对文章。这些,胡美琦都是看在眼里,很是心疼。为此,胡美琦经常给钱穆阅读文章,也没有按照医生的要求,去严格限制钱穆的阅读时间。在胡美琦的帮助之下,这段时间钱穆也是创作了《朱子新学案》和《中国学术思想史》等作品。

不得不说,钱穆的一生是励志的,通过自我的约束打破了家中三代不寿的魔咒。从钱穆身上,我们也应该学到要严以律己,放下一些对世俗物质的欲望,多一些纯粹,努力的过上一种积极健康向上的生活。