百年皮影,

讲述着未停歇的故事

|

|

|

|

百年皮影

讲述着未停歇的故事

◎ 记者 刘 青 图片 朱玉馨

若是从父辈那里继承一笔财富,这世上应该没有人会因此感到烦恼。

但若是从父辈那里继承一门手艺呢?养活自己之外,如何让几百年前的美学形态适应现代人的审美习惯?如何让家庭作坊式的生产适应当代商业规则?如何在引入新创意、新技术、新材料的同时又不破坏一门手艺的传统根性……除了一个并不能直接给自己带来商业利益的“非遗传承人”的头衔,摆在这些“非遗青年”面前的其实是一大堆令人困扰又难以破解的难题。

按照“X二代”的说法,非遗传承人的后代常被称为“传二代”。这个称呼其实挺不准确的,因为“民间造富运动”始于改革开放之后,传到现在确实只有两代人。但那些古老的非物质文化遗产已经传承了数百年,甚至上千年,厚重的文化积淀绝非是一个轻浮的网络词语所能承载的。或许,“非遗青年”这个称呼更适合出身于传统非遗世家的年轻后生们。

第16个“中国文化和自然遗产日”刚刚过去,很有幸在第十四届浙江·中国非物质文化遗产博览会(杭州工艺周)上遇到了几个90后的年轻非遗传承人,“泰山皮影”传承人朱玉馨便是其中一位。古老的非遗如何和现代生活连接,这是有关非遗未来命运的重大课题,而新一代的非遗传承人们比如她,正积极地扮演着破题者的角色。

“泰山皮影”并不于杭州落脚——如果您去到北京前门大街,路过一家家国际连锁品牌的商铺,进到旁边的巷子里,这里有一处不算起眼的门面,这才是泰山皮影在北京的剧院。 里面的装潢陈设并没有刻意为了体现非遗的古老而搞得老气横秋,一屏幕布、几排条凳足矣。皮影是影子的艺术,所以剧场需要避光,哪怕白天进去也是漆黑一片,而在幕布后面的灯光亮起来、皮影艺人双手动起来的时候,这就是一个穿越时空的大剧场。毕竟能让观众感受到皮影的魅力,还是得靠表演本身。

朱玉馨是一个“95后”姑娘,她是国家非物质文化遗产“泰山皮影”的传承人,这项有600多年历史的记忆,在她手里不仅仅是艺术表演的工具,也是自己成长中不可割舍的一部分。

许多媒体曾经采访过她,很多人都好奇她是怎么被皮影所吸引然后开始学艺的。但朱玉馨说,其实皮影就是她从小到大的一部分,完全没有办法规避,一如其他人可能收藏的自己童年时的一两个玩具,在她而言,这些“玩具”和“玩法”便是皮影:小的时候姥爷(外公)做皮影,不仅是当演出的道具,也会给她当玩具。“姥爷8岁第一次在山东泰安城街头看到皮影,12岁拜师学艺,热爱且图个温饱,在我小的时候他已经做了50年也就是半个世纪,加上手快,经常做皮影玩具给我玩。”

皮影动起来靠关节,所以用皮影手艺做成的挖掘机、吊车这类有关节的玩具是她的最爱。如果有小朋友来家里做客玩耍,姥爷也会毫不吝啬地把各种宝贝皮影拿出来给孩子们玩,不过每次都会细心叮嘱一句“你们要轻轻地玩儿”。

除了她的玩具是皮影,家里各处其实都有皮影的存在:“皮影制作的材料是驴皮,做好之后会随着水分的流失变弯曲,这样就没法紧贴幕布进行表演了。所以当时家里所有的床垫下、沙发垫下都压着皮影,防止变形。”

做皮影的姥爷给她小时候带来了无数的快乐,唱琴书的姥姥(外婆)也给她留下了对于传统故事最初的印象:“我小时候和姥爷姥姥长大,基本没有听过普通的儿童故事,都是姥姥给我讲的琴书故事。一回接一回的,姥姥怕唱起来不容易听懂,就念词给我听。封神榜、八仙过海、西游记这些都听了好几遍,真的就长在了心里。”还有一些传统的小段子,像《正反话》,到现在她仍能记下唱词:“太阳出西落在了东,满天月亮一颗星……”

一边聊着小时候她和皮影的故事,朱玉馨一边准备好了《石敢当大战饿狼精》要用到的人物皮影。随着脚下踩动锣鼓点,她一改说话的音色,唱起了词。当时的展示位前便聚满了人,也许,北京的剧场也像当时那样,立刻被皮影和幕布之间摩擦的声音和她的唱腔充满,气势逼人,让作为观众的人们下意识放轻了呼吸的力度。

这是传统的剧目,她从小就会,第一次上台的时候唱的也是这一折。2010年夏天,朱玉馨刚中考完,前一年家里在泰安开了皮影剧院。她一放假就去帮忙,但无非是些端茶倒水擦桌洗碗的杂活儿。而那一次,家里决定让她上台。当时的剧院,观众大多是外地游客。朱玉馨想着泰山皮影的唱词念白都是山东泰安当地方言,外地观众应该听不出对错,所以就又紧张又侥幸地上台演了《石敢当大战饿狼精》。

泰山皮影不同于其他流派的皮影戏需要七八个演员配合乐队演出,演员只能自己一个人干所有的活计,所以也被称为“十不闲”。这一次登台不同于平时在家唱唱曲儿,舞弄几下皮影,让她一下明白了皮影作为一门手艺,自己只掌握了皮毛。也从这时开始,她开始认认真真地钻研了起来。

之后到了考大学填志愿的时候,朱玉馨选择了艺术管理专业,为的也是能把自己从小喜欢的皮影戏做出个模样来。

她曾去参加了许多创业比赛,策划、宣传、路演每一步都参与,也获了不少的创新奖项。 但最让她印象深刻的一次是2016年,当时她在台上面对着比赛的评委和现场观众激情洋溢地讲述着她热爱的皮影创业项目之后,评委直接面向全场提了一个问题:“你们现在还有人看皮影戏吗?”站在台上的朱玉馨看到了全场人的沉默和齐刷刷的摇头:“当时感觉不仅是自己的创业策划被否定,也是泰山皮影被否定了,感觉到了受挫,甚至是深深的耻辱感。心里也萌生了自己一定要做一个惊世骇俗的东西‘打你们脸’的想法。”

现在,泰山皮影的剧场已经开遍了中国的各大城市,演职人员加起来近70人,全国12个剧场每年都有超过200万观众到现场看出。虽然还没有到朱玉馨想象的那种惊世骇俗的成就,但她也在身体力行:一场场演、一句句唱,让皮影戏像地方志一样传递文化的记忆。

与此同时,她也不敢停步创新:“一个表演艺术,不时尚就是落伍了。”而这种创新绝不是突如其来的,因为她目睹了自己的长辈们在每个不同的时代尝试着不同的方式将创新注入到不能说话的皮影人物里:“外公在当兵的时候,会取材于军队生活创作新的剧目;舅舅也会在电脑游戏盛行的时代与英雄联盟、穿越火线合作;创新并不是我们这一代人才有的。只不过我恰巧是现在这个时代的年轻人,顺水推舟把新的东西加入到皮影表演里而已。”

除了要让年轻的观众喜欢泰山皮影,让更多年轻的人愿意进入皮影行业学习这门手艺也是非常重要的传承。非遗的手艺不同于传统艺术有系统性的教学和大量的学习、爱好者。所以要吸引新的“学徒”,让他们能够投入到“艺术的生产”中,不仅可以将泰山皮影延续下去,也可以让年轻的演员真正获得收入。而且除了演好一场皮影戏,朱玉馨还会在剧场做一些体验制作皮影人物、上手表演皮影的活动。让观众不仅可以看,还可以亲身体验皮影:“一个艺术作品,不应该停留在需要讲解才能让别人感受到美的状态,而应该让人一看就能喜欢上。”

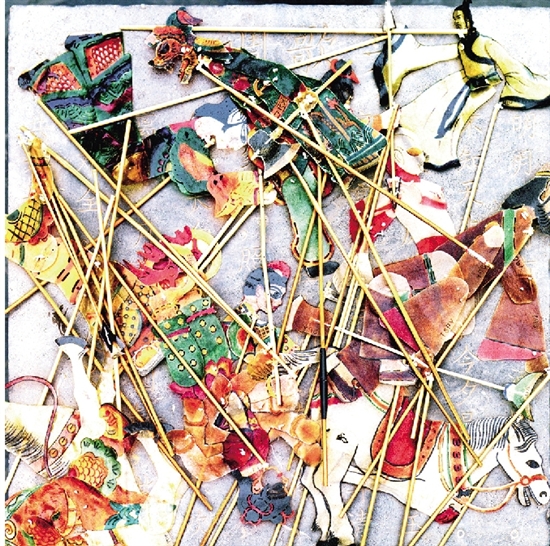

皮影的材料始终是驴皮,通过雕刻、上色、干燥等多道工序制成,久用不坏,但要时常维修养护,所以每个皮影艺人必须掌握从制作到演出的全部技艺。而皮影人物题材随着时代变化越来越多样,在朱玉馨手里,古老的哪吒在,小孩子喜欢的奥特曼,也在。

对于古老的手艺和艺术表现形式,她也时刻都在反思:“皮影戏现在还是有局限,比如面部表情没法那么传神。”所以现代的科技手段也成为朱玉馨创新泰山皮影的重要手段,从场景、人物到故事、音乐,朱玉馨作为传承人在做的就是一边坚守,一边创造。