“面人郎”的指尖世界

|

|

|

|

|

|

|

“面人郎”的指尖世界

◎ 记者 刘 青

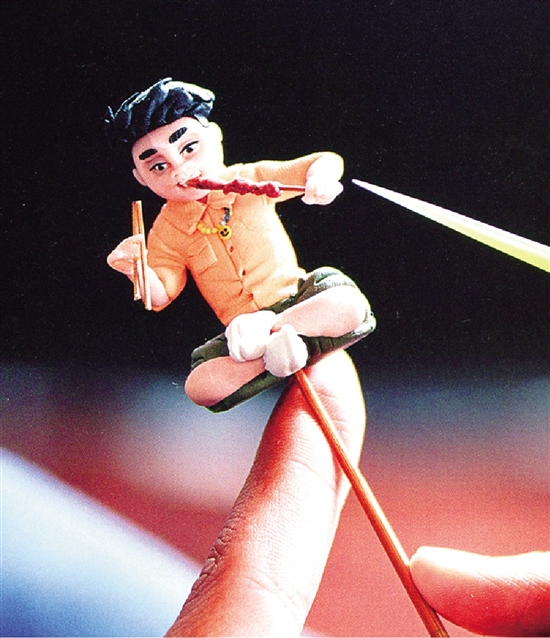

几坨彩色面块、一根木棍、两只灵巧的手,经过几分钟就可以变出个栩栩如生的面人儿:面部表情、道具,服装纹理,四肢动作都是那么的精巧。捏面人真正始自何时已不可考,但从新疆土鲁番阿斯塔那唐墓出土的面制人俑和小猪来推断,距今至少已有一千三百四十多年了;其次,面塑艺术在汉代已有文字记载,汉代迎神赛会上的傩舞,便有了面塑艺术的雏形;最后的精彩记载莫过于南宋《东京梦华录》:“以油面糖蜜造如笑靥儿。”那时的面人都是能吃的,谓之为“果食”。

近现代面塑名家,以北京的“面人汤”汤子博(1881-1971)、“面人曹”曹仪策、“面人郎”郎绍安(1910-1992)最著名——在上个世纪,冰心曾写下一篇著名的《“面人郎”访问记》,里面拜会的郎绍安就是第一代的“面人郎”。

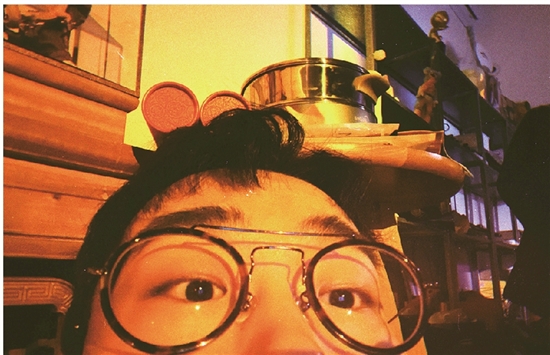

郎佳子彧这位“95后”便是郎绍安的孙子,不少人可能看到这个名字会感到一阵熟悉,也许是因为一档收视率颇高的综艺节目《最强大脑》,郎佳子彧在考验记忆和思维能力的关卡中,以惊人的成绩脱颖而出,获得第一名。“最强大脑”“非遗传人”“网红”……收获关注与喜爱的同时,郎佳子彧的身上开始出现许多的标签。如同这些90后面对的新时代一样,除了出身非遗世家,他们比先人而言都受过相对高等的教育、见过更大的世面,奉行自己的生活对非遗有责任、有思考、有热爱。

他用20年学会了面人捏塑手艺,不仅要把面人郎的手艺传下去,还要让更多的人靠面人儿养活自己。“据我妈说,在胎教的时候,家里就开始教我捏面人了。”郎佳子彧虽然才27岁,学艺时间也是二十多年,堪称行家里手。

三四岁的时候,郎佳子彧就开始看着父亲做面塑,彩色的面塑材料经过巧手一番操作便成了一个个有手有脚、栩栩如生的面人,这让他十分着迷。于是正式开始和父亲郎志春学习面塑技艺。刚开始的时候都是捏一些小孩形象,同一个形象一下捏上百个是必需的日常练习。

郎派面人讲究无论大小,都要把像表情和服饰纹理这些细节精心捏出来,材料是软软绵绵的面,所以看着容易,做起来难度系数极大。自从开始真正学习面塑,一个几厘米的小人便被分解成了许多工艺流程:五官、手脚、服饰、动作成了一个个攻坚课题。不过在父亲的鼓励下,他一学就是二十年,时间让手艺成为身体的一部分,到了今天,他之所以能将这项非物质文化遗产一下融入潮流,也源于这扎实的童子功。

除了《最强大脑》,北京冬奥会期间,郎佳子彧更是露了一回脸。摩洛哥亲王阿尔贝二世在看到了面人郎的摊位上有“顶流明星”冰墩墩的身影,走过去看到了郎佳子彧熟练地捏着各种彩色面团,要了一个后,又转回来表示:“还能再做一个面人冰墩墩吗?我有一对双胞胎孩子,如果只带回去一个……”后来陆续围上来的外国政要纷纷要他捏冰墩墩,结果他的展示摊位被团团围住将近两小时,光是冰墩墩就捏了十几个。

这段视频被传到了网上,一时间大家都开始好奇这个捏冰墩墩的大男孩是谁,面人郎第三代传承人郎佳子彧又一次吸引了无数人的目光——这项传统复古的非物质文化遗产竟然还活着,并且这么上台面。

可直到2017年大学本科毕业,他都没想过要以捏面人为生,哪怕他是正统的传承人。

“本科毕业的时候,我只想找份稳定的工作,不想靠四处教小朋友捏面人挣课时费过生活。”父亲郎志春也说,可以不把面塑当职业,只要能传下去就行,这个手艺养活不了自己,也没法让人过上更好的生活。

“他是教我手艺的师父,也是父亲,所以想让我有更稳定的工作,过上更好的生活。但我也知道面塑对于他来说是一件多么珍视的手艺,从小培养我,到了职业选择阶段却让我不要干这个。”面塑生存的客观现实和父亲的无奈激起了郎佳子彧的战斗欲,“我就不信面塑不行,我就要尝试用捏面人养活自己。”

当面人和手办摆在一起的时候,人们也许一下明白了为什么想当年的面塑摊可以成为大街小巷大人小孩都喜闻乐见的存在。当看戏、听书被人物、故事吸引的时候,不自觉地就想拥有他们的形象,如同现在的我们看电视、电影会想留几张美丽的图片在手机里一样,“手办”更是漫画、动画迷们的最爱。而面塑手艺人就通过面泥和手艺还原这些人物、场景。

老的时光里是戏曲人物,《三国》《西游记》都是常用的题材,到了郎佳子彧小时候,父亲也会给他捏哆啦A梦、一休。“上高中的时候,我很喜欢打篮球也很喜欢《灌篮高手》,当时自己已经可以做面人了,我就自己捏。因为喜欢所以就愿意琢磨,比如那些人物的肌肉线条,是传统面塑基本不会塑造的,我就自己摸索。”

面塑对于郎佳子彧来说并不是一个略显过时、需要被强行保护的非遗,而是他自己的一种表达:“我自己就是年轻人,不用特别去思考如何让年轻人喜欢面塑这个问题,现在我就做自己喜欢的。”

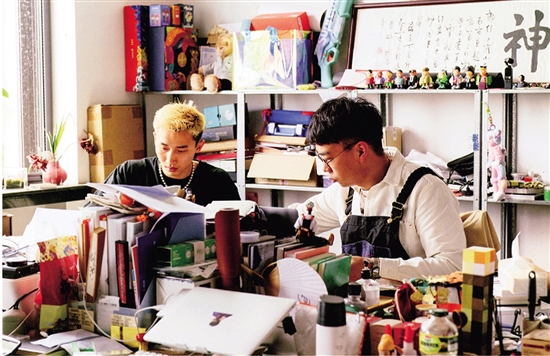

去年年底,一部国漫《雄狮少年》大火,郎佳子彧也去看了,看完以后“非常上头”,回家就开始琢磨怎么能捏出一套里面的人物。毕竟手艺是从父亲那里学来的,他便把爸爸也一起拉上讨论,如何不仅仅是还原电影场景,而是加入一些专属于面塑的创作。他把主人公从小到大的三个阶段的形象都捏了出来,想让他们同时出现在场景中——腾空而起的高光时刻。为了实现“面人腾空”,他和父亲想了许多解决办法,最终选择了托举的姿势完成了这个让郎佳子彧上头的作品。

他还会参考传统造型中哪吒三头六臂造型来用面人作品展现现代社会中年轻人多种情绪共存变化。整个作品的形象就是三个头,喜、怒和无表情,三个情绪同时展现。“其实跟我们现在很像,在社交中,年轻人为了别人往往会失去做自己的能力。”

不光是题材,在传播非遗手工艺手段上面,他也开始尝试更多新的方式——拍摄视频、品牌订制、参加展会:“要靠面塑生存,肯定不能用传统卖面人的方式。我没法批量生产,所以肯定要转换方式,让面人可以服务现代社会。”其实早在十一二岁的时候,他曾经“练摊”卖过面人,在纽约唐人街的春节庙会,家人给他摆了个摊捏面人:“来买面人的有猎奇的外国人也有充满思乡情的老华侨,也算是我第一次靠卖面人挣了点零花钱,后来全都买了球鞋和NBA球星手办。”

2019年,他参加了一档电视综艺节目的录制,之后许多人通过社交平台找到他让他发些自己的面塑作品。他原来发自己的作品,都是觉得可以炫耀一下自己的手艺,而这次在社交平台郎佳子彧自己开始发制作视频,他发现更多人被吸引关注面人了。

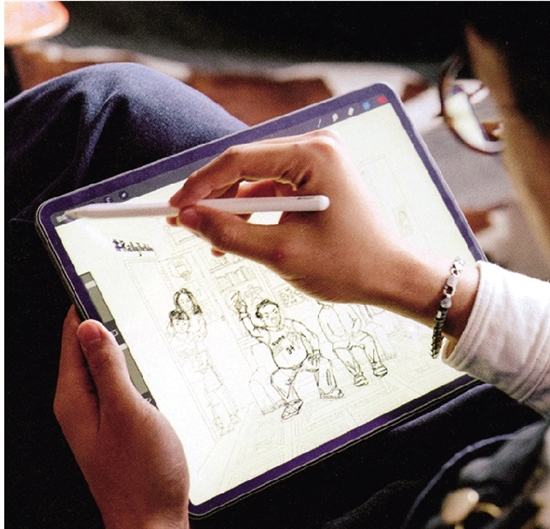

现在,创作一个新作品对于他来说早已不是人们想象那种老手艺人的传统工作模式。3D建模、3D打印、3D扫描这些高科技手段都会成为工具,让面塑这个手艺甚至这个行业更加的现代,吸引更多人用面塑养活自己,那么传承也就不再是问题了:“手艺人就应该靠手艺挣钱,手艺就是饭碗。”

苏格拉底说:“美是难的”。的确很难,非遗是人类关于美的生命体验,但无法被遗传,只能靠主动的学习和大量枯燥的练习得以复苏那一点点往昔的面貌。但或许在不经意间、或许在主动了解中,恰好领略了一丝吉光片羽,身上的中华DNA便会觉得复苏,甚至觉得不知为何如此感动……幸而有着新一代的非遗人啊。