素描杨家堂

|

|

|

|

素描杨家堂

◎ 俞天立

杨家堂村,沉睡在松阳东北方的一角,像一叶睡莲静候远客。

我的拜访是随意的,并没有做什么攻略,只是悄悄地从她身边走过,或者说路过。打量一番,为她画幅素描,就走。

现在,村子的气息已然清晰可闻了,隐在樟树的枝桠上,飘在山溪的欢歌中,溶在农家小院的茶香里。气息清洌、微甜,不为世俗尘烟沾染。

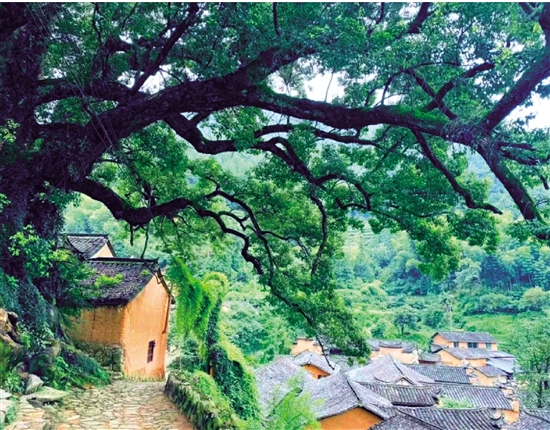

杨家堂村历史很悠久,世居族人的先祖是明朝大儒宋濂的孙子宋可三。那时的村民还居住在附近的呈回村,是宋可三的八世后人宋显昆主持迁了村,来到杨家堂村的。所以村民大多不姓杨,而姓宋。村口的两棵大樟树双双合抱,一侧贴山而生,一侧俯瞰村落,绿叶遮天蔽日,被当地人称为“夫妻树”。我想,这样高达300年树龄的樟树,是有灵气的,是守护神般的存在,能给村子带去庇佑的。所以我第一时间就注意到了它,在树阴下拍了照。

一个老农过来歇脚,我趋前和他搭话。“老人家,村子里有什么有趣的地方呢?”

“有有!村北面有个艺术家的工作室,可以去看看。”

古老的村子竟然还有艺术家的工作室!我顿时来了兴致。据导览木牌上介绍,那地方名为“张明工作室”。张明是中国美术家协会会员、国家一级美术师、上海视觉艺术学院新媒体学院副院长。他在杨家堂村设立工作室,想必是看重此地人杰地灵、适于潜心创作罢。结庐草野,心远地偏,张明先生真有几分隐士之风。

他的工作室位于一处高地。沿蜿蜒狭窄的村道,登上一级级台阶。步履随山势攀升,心情随山气舒缓。就在一丛翠竹旁,一座不起眼的老屋子像个老僧在迎候着我。

这便是张明工作室了。只见大门紧闭,一把铜锁隔开了遐想与现实。古旧的门板,还留有烟火与青苔的吻痕。随处可见的乱石杂草、剥蚀脱落的马头墙,你很难想象出一个艺术家的工作室就是一幢老旧民居。习见的艺术斗室,不是应该窗明几净、纤尘不染,一如素简风雅又逸兴遄飞的风格么?看来我是先验主义了。

一位大爷在木栏子边晒太阳。他穿着青布衣衫,坐在竹椅上,头发花白,面色红润有光。

“大爷……这家屋子的主人呢?”

“哦……他不在。老艺术家么,全国各地跑,一般见不着的!”他手里夹着一支烟,说一句吸一口。

“那他什么时候回来呀?这房子看起来好像也很普通,是吧?”

“这个就是村里的老宅子。以前是个院子,几户人家挤在一起的,我从小也在这里住,后来转给村里了。房子是张老师租下来的。可惜啊,好几年了,也没装修好。也不知道他回不回来了。”

“他平时会来吗?”

“现在很少来。以前他是常来的,还带了不少学生搞创作……”

我陷入了沉思。究竟是张老师太忙了,没有时间继续来此地创作,还是他又有了新的创作基地,仅仅把这间工作室当作了备份?事实上,张明是松阳“百名艺术家入驻乡村计划”的首批代表,曾以松阳村落为题材,创作了大量的艺术作品。他画笔下的杨家堂村淳朴而鲜活,丰润而诗意,无不透露着一位老艺术家对村庄文化的挚爱。看得出来,他深爱着这山这水这村落;或许,他的双脚丈量过这里的每一寸土地,他的双手触摸过这里的每一段历史。

“你看——”大爷指向工作室的阁楼,“我从小就喜欢在那个地方跑来跑去的……”顺着他的指向看过去,阁楼古拙通透,富有艺术韵味,明显看得出进行过修葺。从这阁楼,应该可以看到村庄全貌,它犹如一台广角镜头的相机。此处应该是为村庄取景的最佳镜框、为田园写生的最优位置了。

这,应该也是张明老师留下的一件艺术作品吧。

大爷现在的家,就在老屋的旁边。他和光阴做了一辈子邻居。在一堵坑坑洼洼的土墙上,贴着他家出售的土特产品的招贴。荒野茶、野茶油、土蜂蜜、碳烤笋干……品类丰富,仿佛一场美味盛宴等待着饕餮的食客。

“那是我儿子弄的。他以前在抖音上做直播卖土特产,粉丝有好几十万呢!”大爷见我兴致浓,不无自豪地对我说。我品茶,也写茶,向来是对茶叶感兴趣的。“这些茶,都是您家的吗?”

“茶都是本地茶,自家种自家炒的。喝起来清口提神,喝过保你忘不了!”

“那土蜂蜜也是你们家的呀?”

“蜂蜜卖得最好!”

他有问必答,我连连点头。

“唉!后来这孩子把抖音账号卖掉了,搞不懂,搞不懂!”他突然遗憾起来,目光变得疏离。淡淡的山雾,笼在高低错落的村庄。老人的一头华发,白得也像雾。

“您儿子现在咋样了?他在家吗?”我问。

大爷点点头,随即转头朝二楼阳台,用松阳方言呼喊儿子的小名。转眼间,一个清俊的小哥站在了我面前。他的目光里有种炽热,看上去很阳光,也很干练。他和他父亲是截然不同的两代人。我们这一代人之间的对话,显得云淡风轻。

他曾经的小店名号“山中杂记”——招贴上也印有抖音账户截屏。朴素的乡土生活,勤勉的山林劳作,被他从线下“搬”到了线上。带货、直播,古老的村庄正在焕发出新时代的独特魅力。但,万物总有盛衰交替的时候,也许是市场的变化、疫情的冲击,使他不得不选择变现了结。但现在的他,依然在田野山间行走如风——任世事多荆棘,自有肝胆作蓑衣。他竹杖芒鞋,飘蓬随风,想好该走的路,然后重新出发。可这又是他父亲所无法理解的,这是父子间如今的隔阂。

大爷已默然转身离开。我给不了老人安慰,只有给予他儿子祝福。平静的村庄,因这对父子而变得生动而可感。

热心的小哥领着我参观村里那些古宅旧居改建的民宿,向我一一介绍老屋子的前尘往事、新主人的轶闻趣事。我听得很专注,并且由衷地相信,民宿的风生水起,是有资格写入杨家堂的村史的。

老屋一朝倒下,新楼一夕又立。人来来去去,去去又来。变与不变,是常态,更是心态,哪有什么绝对的兴和衰呢?张明是如此,小哥亦是如此。在兴中收敛,在衰中沉淀,方是处事之道。也许若干年后的杨家堂村,张明的画笔依然雄健,小哥的网店依然赚足流量呢!

或许只有村口那棵夫妻树,笑观春秋、洞明晦朔吧。

作者系金融学硕士毕业。曾获得过浙江省首届鲁迅杂文奖银奖、“我的西湖记忆”全球征文一等奖,浙江省第九届“新荷计划”入库人才。现为浙江省作家协会会员、浙江省杂文学会会员、浙江省散文学会会员。已出版散文集《茶当酒品》《素手调艺》。