仙山架索的飞渡人

|

|

|

|

|

仙山架索的飞渡人

◎ 马恒健

四川江油城北25公里处的涪江东岸,窦圌山在富庶的川北平原突兀而起,以海拔1140米的身躯雄视四方。它有三座标志性的高峰。左边是东岳峰,上面建有云岩寺,坐北朝南,在中轴线上依次建有山门、文武殿、护法殿、大雄殿、震终楼五重主体建筑,再辅以配殿、经堂、禅房、客厅等。右边分隔出飞仙峰和神斧峰,这两峰紧靠在一起。

远远望去,三座高峰笔直陡峭,如顶天立地的三扇屏风。这山形奇异、古风盎然的自然景观,令少年李白浮想联翩,写下了“樵夫与耕者,出入画屏中”的优美诗句。

伫立窦圌山东岳峰之巅眺望,田畴纵横的江油中坝,令人心旷神怡;如飘带飞舞的涪江,令人物我皆忘。然而,人们的目光,却都聚焦在东岳峰顶与飞仙峰顶之间的一上一下两条铁索上。

这是通往对面飞仙峰窦真殿、神斧峰鲁班殿的唯一通道。若前往这两殿烧香拜佛,必须双手紧握上面的一根铁链,双脚踩着下面的一根铁链,晃晃悠悠地从百米深渊之上飞渡过去。

“铁索飞渡”,便是在窦圈山四面峭壁的三峰之间的铁索上,凌空行走,实乃高、惊、险的民间绝技。

“山不在高,有仙则名。”传说唐代彰明主薄窦子明倾慕此山的清、奇、幽、秀,弃宫隐居山上,建索道、修寺庙并飞身成仙。早在南北朝萧梁大同年间(535-545年),一位林姓僧人为了在山顶建神祠,架设了连接三座三峰的“笮桥”。笮桥是用竹篾编制的。神祠建成后,他便经常飞渡“笮桥”祭拜。

唐高宗年间(650-684年),窦子明将“笮桥”改为铁索桥,并在山上辟路建庙。而窦子明本人,也飞渡铁索朝拜送香。因此,他应该是有历史记载的飞渡铁索桥的第一人。

之后,当地老百姓为了纪念窦子明,在飞仙峰顶修建了窦真殿。从此,一代又一代的云岩寺僧人,飞渡铁索,祭拜鼻祖,代客敬香。

当今凌空而挂的铁索道,架设于清朝雍正五年(1727年),它由上下两根各长20米、如手腕一般粗细的铁链,两端系于峰巅的崖壁而成,至今仍未锈蚀。

窦圌山三座山峰直立苍穹,互不相连。自古以来,只有东岳庙所在的东岳峰有小道可上,飞仙峰和神斧峰如刀劈斧削,绝无可能攀登。不过,当年的窦圌山云岩寺文管所考古专业毕业的工作人员李生,发现了云岩寺内的一通碑刻,记载着唐末道士杜光庭写的《窦圈山记》:“咸通初,山下居人毛意欢者……醉而登山,攀援峭险,以绝道为桥。山顶多白松树,以绳系之,横亘中顶……”李生读罢碑文,不禁大喜:这个名叫毛意欢的人,醉酒后走绝道攀上峰顶。

世上无难事,只怕有心人。成天在山上转悠、思索的李生,发现与东岳峰对峙的飞仙峰与神斧峰之间,有一条近一米宽的石缝,从峰底伸向峰顶。李生大悟:这条石缝,可能就是杜光庭所讲的“绝道”。

于是,李生走进石缝下,左手左脚与右手右脚,分别抵撑住石缝两壁,整个人呈“大”字形,然后手脚交替向上挪动攀爬。虽然只爬了几米,但他已经明白,若是身体强健、四肢有力,在这里用这种方式徒手登顶,没有问题!这条石缝,正是《窦圌山记》所说的登顶的绝道。由此,窦圌山铁索架设之谜终于解开。

今天的云岩寺香火依然十分旺盛,景区专门修了一条上山索道通往东岳峰巅。对于游人来说,在铁索上行走,无疑是令人窒息、心率翻番的高危动作,是超凡之人的专利。飞渡者的脚下,是乱云翻卷,是鸟飞鹰翔,故而在窦圃山的铁索上表演高空行走,被人称为“死亡舞蹈”。

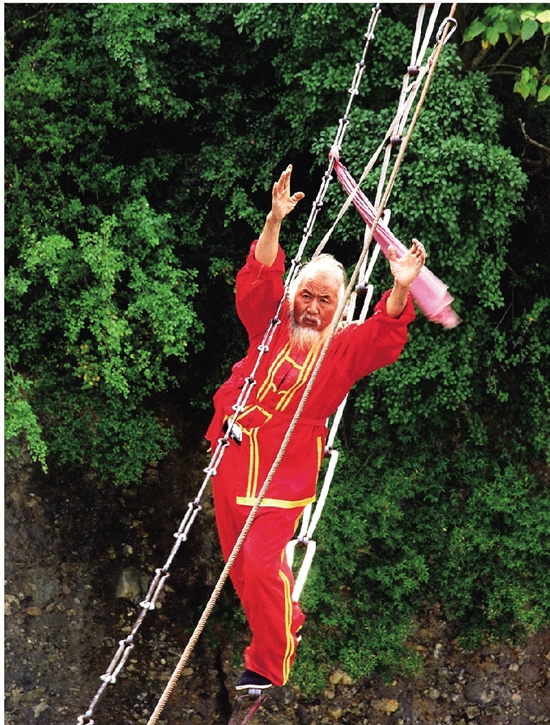

如今这死亡舞蹈的表演者,是一位世代生活在窦圌山上的老者。他银须冉冉、脸膛紫红、身着镶有黄条的大红衣裤,闲庭信步般来往于铁索之上。

如果只是在铁索上行走,胆大的游人也许也敢于一试。但是,有着深厚武术功底的老者,时而徐徐地如云中漫步,时而抬腿金鸡独立,时而伸臂白鹤亮翅,时而脚背勾链倒挂金钩,其间,不时突然翻身腾挪,作失手坠崖状……

赏心悦目却又惊心动魄的表演,令观看者的心起伏跌宕,时而凝神屏息,时而惊声尖叫,时而以手掩面。老者却气定神闲,不时向观看者颔首微笑。

这位老者名叫杨海平,1949年生,是当地的一个农民。少年时代的他,每天目睹窦圌山云岩寺僧人常聪,在铁索上如履平地。于是,在强烈的好奇心、好胜心驱使下,杨海平虔诚地拜常聪为师,从而练就了在铁索上行走自如的绝技。

杨海平学会“铁索飞渡”后就想,为什么不能在铁索上表演一些武术动作呢?经过多年摸索,杨海平终于独创了“空翻筋斗”“仙人指路”“太白醉酒”等惊险动作。

走铁索时保持平衡,是对人们感知力与运动控制能力的巨大的挑战。在窄板上保持稳定状态,已经是一件困难的事了,而铁索则更是增加了移动中的不稳定因素。铁索对行走之人的干扰,不只是表现在左右摇摆,还会将在人行走中产生的力反作用于人体,从而迫使行走者持续改变自己的位置。在这种不稳定的相互作用中,一点点失误,便会被放大许多。

杨海平天生力量过人,年轻时挑500斤重的担子爬坡上坎,远近闻名。但是,走铁索首先要有超强的臂力、握力和腿力。做俯卧撑以增强臂力,是杨海平必练之功,才能为做脚不沾链的高难动作打下基础;脚背勾在钢管上身体倒挂,以增强脚背力量,才能驾驭颤动的铁索。此外,为练好握索、吊索等基本功,他双手常被磨出血泡,直至双手老茧叠老茧。

当年和杨海平一起学习行走铁索的,还有同村的王勇、钟应国。“铁索飞渡”学成之后,他们血气方刚,表演时都不系保险绳。但后来发生的一次事故,便只剩下杨海平一人坚守了。在三十余年的表演生涯中,杨海平几次差点从铁索上摔下去。1995年的一天,他没系保险绳表演“双手脱链”行走,突然脚下一滑,身体猛地下坠……就在这一瞬间,他一把抓住了掠过的铁链。1997年8月的一天,游客络绎不绝,他一连表演了十几场,后来脚背竟累得勾不稳铁链,幸亏系着保险绳,才没坠人深渊。

杨海平多年走铁索,还留下这样的“后遗症”:在平地行走时,给人的感觉反而有些步履蹒跚。我想,这可能是因为他长期行走在铁索上,频繁地找平衡点。

在杨海平与游人互动的环节,人们向他问得最多的问题是“你怕不怕”。杨海平回答,自从学会了在铁索行走之后,真正的怕只有过一次,而且怕得刻骨铭心!

杨海平的儿子杨朝在读大学期间,时常在学习之余,跟父亲练习走铁索,也学会了“铁索飞渡”。令杨海平备感欣慰的是,女儿杨力从小就对“铁索飞渡”很感兴趣。于是,在父亲的悉心指导下,杨力学会了“倒挂金钩”“大鹏展翅”等高难动作。

杨力11岁那年夏天,她在父亲引领下第一次走上了铁索,成为史载“圈岭飞渡”最年轻的女性。此后,杨力读大学期间每次回家,都要到铁索上走几个来回过瘾。于是在窦圌山的铁锁上,出现了一位眉清目秀、身着粉色衣服的少女。少女年纪很轻,却在铁索上如蝴蝶般翻飞,做着各种令人窒息的高难度动作……杨力就这样接过了父亲的衣钵。

“铁索飞渡”这一绝技,终于有了传人,也从传统的代客送香祭拜,演变成独具地域文化的绝技表演,成为民间体育运动中一道靓丽的风景线。

▲杨海平正在表演太白醉酒。

(摄影/杨文发)

▲1930年代,照片中的窦图山僧侣神色若定,仿佛小说里的武林中人。

(图片/凤凰新闻)

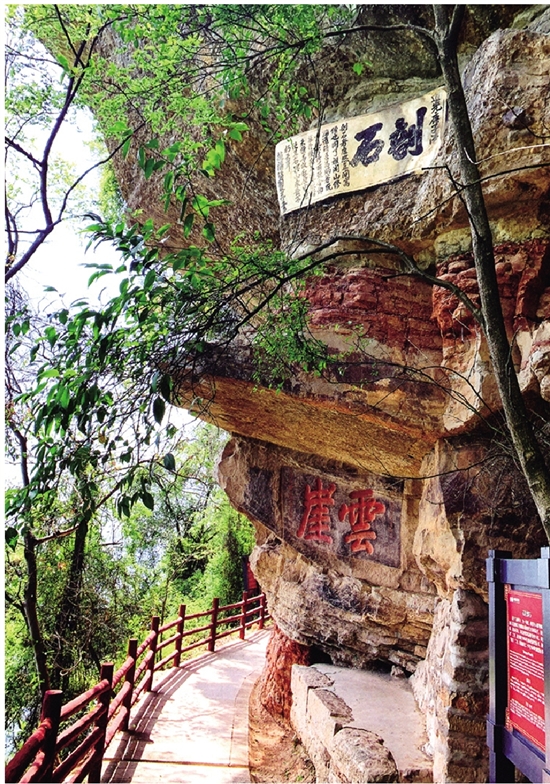

▲窦围山云岩剖石 (供图/视觉中国)