让“宁波走书”走向全国

为非遗传承培养接班人

——访中国曲艺牡丹奖获得者吴瑞芳

|

|

|

|

|

让“宁波走书”走向全国

为非遗传承培养接班人

——访中国曲艺牡丹奖获得者吴瑞芳

致敬宁波文艺家

②

本栏目由宁波市文联主办

江南游报承办

◎ 特约记者 王 博

编者按:今年6月,宁波市文联12个文艺门类奖隆重出炉,在文学、戏剧、音乐、舞蹈、书法、美术、摄影、曲艺、民间文艺等9个门类共评出10名成就奖获得者。本报将对这些在宁波文艺事业繁荣发展过程中作出突出贡献的老文艺家进行逐一报道。本期推出第二篇宁波市曲艺奖成就奖获得者、中国曲艺牡丹奖获得者吴瑞芳的人物专访。

吴瑞芳出生于史学巨擘全祖望故里,高小毕业后一直务农,改革开放后成为私营企业主;20世纪60年代,他开始文艺创作,曲艺、民间文学和非遗传承“三驾并驱”,尤以推动“宁波走书”冲出浙江、走向全国为瞩目。

他的作品多次获得全国、省、市大奖,出版专著《吴瑞芳曲艺作品集》《全祖望传说》《洞桥故事》《宁波传统村落——李家坑》等;2010年他参与创作的《“买”进“卖”出》获得中国曲艺牡丹奖节目奖。吴瑞芳是中国曲艺家协会会员、中国民间文艺家协会会员,浙江省第二届优秀民间艺术人才,宁波市非遗项目“全祖望传说”代表性传承人。

遇书必读

抓住每一个学习机会

1946年10月出生于鄞州区洞桥镇(现为海曙区洞桥镇)的吴瑞芳自小好学多问,左邻右舍凡是有字的纸张,他都读遍了,就连别人家的家谱、历书都“不放过”。他爱书如命,时常一边吃饭一边看书,连上茅房都拿着书,睡觉前还要把读过的书回味一番。

16岁那年,他遇到一位忘年交——鲍姓米厂老板,感动于吴瑞芳对书本的渴求,鲍老板大方地向他敞开了家中书房。“第一次读到这么多的书,又以小说居多,这让我如饥似渴……”吴瑞芳回忆道,他从这位老板家借来大量书籍,一边看书,一边研究戏、曲、诗、歌及地方小调作品的写法,整理宁波方言韵辙,搜集民间谚语,为以后的文艺创作打下了扎实的基础。

1958年,吴瑞芳的家乡建丰乡办了一份《双抢快报》,这是一种通报全乡抢收抢种的蜡纸油印刊物,特聘他为通讯员。正在读小学四年级的他,模仿副刊文章,把采集到的劳动场景编写成诗歌、马灯调、杨柳青、小快板等,多次在报上刊出。其中一首《赞大嫂》唱词,第一段写道“程家妇女李大嫂,今年双抢劲头高,家有三个小孩子,队里晒谷由她包……”,诸如此类群众喜闻乐见的作品,给该报增添了活力,也让吴瑞芳信心倍增,与曲艺结下不解之缘。

吴瑞芳创作灵感源于生活又高于生活。村里有位叫潘阿外的老贫农,一次乘凉时讲述了自己的辛酸家史:解放前潘家从余姚迁居到洞桥,向地主租了5亩田,不料遇到大旱,收获甚少,交不出租谷,结果家中的一头黄牛被牵走抵租……吴瑞芳把这个故事编写成文章,邮寄给《宁波大众》报社,谁知几日后,他的文章《租田赔头牛》就刊登在了该报上。“报社当时寄来5元钱稿费,这是我人生的一大喜事,我用这钱订了一份《宁波大众》报,特别有成就感。”吴瑞芳说。

高小毕业后,吴瑞芳加入了洞桥公社程家生产大队,成为宣传队骨干,出众的才华也很快引起了有关方面的注意。县文化馆找到他,推荐他参加戏曲创作培训班,这让“野路子”出身的吴瑞芳终于有了接受科班训练的机会。通过不断向知名作家求教,系统学习戏剧创作知识,吴瑞芳的戏文创作水平突飞猛进。

见长就学

作品接地气让人共鸣

1976年元旦刚过,吴瑞芳突然接到浙江省文化厅的通知,邀请他以工农兵作家代表的身份出席省文化工作会议。会议期间,吴瑞芳的谦虚好学,得到与会戏曲大家的赏识。在他们的点拨下,吴瑞芳快速发现了自己的创作短板,找到了未来努力的方向。

“这次会议是我一生最难忘、感受最深、受益最大的一次学习!”吴瑞芳说,这次会议中,他结识了浙江省著名剧作家钱法成、胡小孩、顾锡东,这三位前辈都是心中崇拜的偶像。胡小孩编写的剧本《亮眼哥》,更是百看不厌,剧本中许多精彩的台词,几乎都能背下来。“我见缝插针地向他们讨教,胡小孩老师听说我是鄞县人,还详细向我介绍了他来鄞县五乡公社体验生活和《亮眼哥》的创作经历。”

2003年,全国掀起文化建设高潮,这对于热爱文化事业、已近60岁的业余作者吴瑞芳来说,是一个极其难得的机遇。当时,洞桥“八戒”西瓜试种成功,并在各地获得较大影响。黄岩“八戒”西瓜瓜农缪孔宝科学种瓜、诚信卖瓜的故事深深地打动了他,也给了他创作灵感。吴瑞芳以此为素材,编写了小品《换瓜》,演出后效果很好,后来在浙江省征文大赛中获奖。

后期,随着群众文化的蓬勃发展,吴瑞芳的作品越来越受到广泛喜爱。宁波走书《晒麦风波》在浙江省交通安全会演中得奖,小品《情系黔岭》在宁波市小品大赛演出中脱颖而出,宁波走书《诚信经理》在浙江省道德模范表彰大会演出、浙江卫视现场直播,《带病尽孝见真情》《好女儿方亚儿》等作品,更是好评连连。

值得一提的是,2010年吴瑞芳和王建刚合作的宁波走书《“买”进“卖”出》获中国曲艺牡丹奖节目奖(最高奖)、文学入围奖。这也是截至目前宁波曲艺获得的唯一一项节目类国家级奖项。在戏剧创作方面,结合“五水共治”工作的甬剧小戏《小题大做》获2018年浙江省小戏会演金奖、2019年第二届“华东六省一市现代地方小戏大赛”银奖;以新农村建设为题材的甬剧小戏《情》获2020年浙江省小戏会演金奖、2021年第三届“华东六省一市现代小戏大赛”银奖。在专家眼里,吴瑞芳的作品讲的都是身边事,接地气,能让人产生共鸣。

笔耕不辍

研究非遗与民间文学

除了戏曲,吴瑞芳还对非遗传承和民间文学充满浓厚兴趣,并矢志不渝地投身其中。

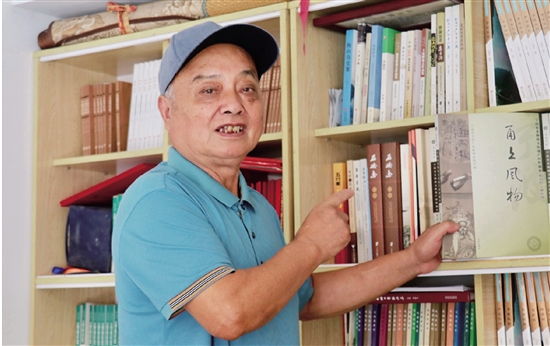

2007年,吴瑞芳受邀协助鄞州区文化馆陈素君挖掘各乡镇(街道)的非遗特色,共同编纂了《甬上风物》一书共20册。不久后,他又应邀参与了《鄞州区非遗大观》的编写工作。因为痴迷忘我的工作与无私奉献,吴瑞芳被评为鄞州区非物质文化遗产保护先进个人和浙江省非物质文化遗产调查先进个人。

2012年,在宁波籍文化名人冯骥才推动下,国务院开始推进传统古村落保护工作。宁波市民间文艺家协会积极响应,规划用3年时间,完成全市18个国家级传统村落立档调查工作。2016年底开始,吴瑞芳受宁波市民协委托,负责国家级古村落——章水镇李家坑村的立档调查。为了获得一手素材,他每个月都要在该村住上几天,挨家挨户交谈、走遍村里每一个角落,写下了15万字的素材,并于2020年正式出版《李家坑传统村落田野调查》一书。吴瑞芳在李家坑写书的故事被《宁波晚报》刊登,并被人民日报客户端转载。

如今,吴瑞芳已年过七旬,他最大的梦想是为“地方曲艺”“民间文学”和“非遗传承”培养真正喜爱并热衷于此的接班人。“我真心希望宁波走书能‘走’得更远!”在交谈中,吴瑞芳多次表达了自己的想法。

退休以后,吴瑞芳一直坚持参加各类公益传承活动,进校园、入社区,但凡有向公众宣传推广“宁波走书”的机会,他都会不辞辛苦地赶赴现场,坚持义务教学,尽自己的力量传承传统文化技艺。

据悉,吴瑞芳为国家级非遗项目“宁波走书”传承发扬付出了毕生精力。2017年《斗米换婆娘》获第五届“缤纷长三角”邀请赛金奖,浙江省第六届曲艺新作创作、表演双金奖;2018年《一颗失落的珍珠》在浙江省第五届艺术团队汇演中获金奖;2019年《走马塘奇闻》获宁波市委宣传部等四部门主办的红杜鹃奖,《走马塘奇闻》参加浙江省曲协第七届新作会演获优秀展演奖、浙江省文化和旅游厅第十届浙江省曲艺新作大赛银奖;2021年《走马塘里的“白头翁”》入选第十六届马街书会优秀曲艺节目展演奖。