破解文旅“两张皮”

打造“形神兼备”的文旅融合

|

|

|

|

破解文旅“两张皮”

打造“形神兼备”的文旅融合

◎ 记者 贾 露 通讯员 汤佳怡 王晓明

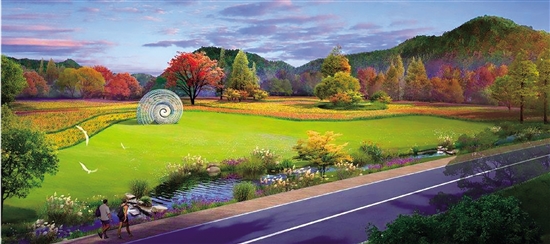

近年,各地把文旅融合作为重要抓手,大力发展乡村旅游。然而,“有说头没看头,有看头没玩头”这句话却戳中了现今许多文旅产品的痛处,一部分旅游产品不仅没“看头”没“玩头”,甚至连“说头”都没有,亦或是没故事,没风景,没内容……景区村的“外壳”即便建得再美,如果文化和旅游还是“两张皮”,也终究难逃被冷落的结局。

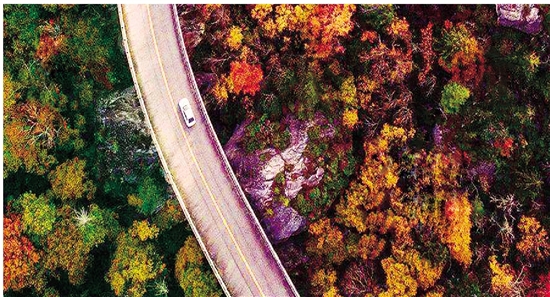

文化是旅游的灵魂,而旅游是文化的载体,文旅融合不仅承载着一方山水的历史文脉,更蕴含着产业发展的无限可能,不能只一味把“文旅融合”作标签。

文旅融合“两张皮”现象大体表现为两种现象。从内容层面看,历史文化的输入、输出显得过于随性,勉强地捆绑只会让人感觉索然无味;从技术层面看,文化输出端口未有精细加工不说,甚至还出现许多“张冠李戴”“文不对题”的现象,令人捧腹的同时也颇感无奈。

眼下,各类纪念馆、陈列馆如雨后春笋般涌现,而“粗制滥造”和“无中生有”的案例却是不胜枚举。纪念馆、陈列馆这样的场所,本是展示、活化历史文化的主要阵地和有效途径。许多地方的文化资源极其丰富,文化内涵也是极其深厚,但对于如何更好的把文化资源转化为旅游产品,提升文化的体验性,依然找不到合适的抓手,深度融合的项目少之又少。

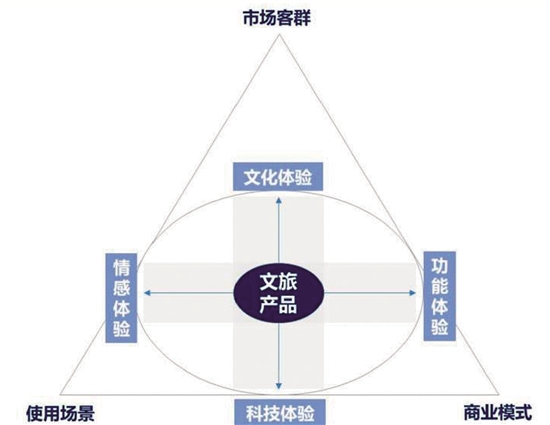

把可以说的变成可以看的,把可以看的变成可以玩的,把历史文化实实在在地转化成可看可玩的旅游产品,这是文旅融合的大事要事,也是摆在文旅从业者面前的大难题。

文化是旅游的灵魂,而旅游是文化的载体,文旅融合并非简单地相加,文旅融合归根结底是要实现产业的落地。其核心是把文化作为旅游的资源,把旅游作为文化的市场,让历史文化与现代文明循着人文的脉络开花、结果。

文化和旅游唯有实现互为支撑、相互促进,才是真正实现了深度相融。终而实现两大产业的转型升级。那么,如何以文促旅,给旅游增内涵;以旅彰文,让文化活起来?文化和旅游如何深度融合,创造发展新格局?

首先,要规避“千村一古街、万村纪念馆”等同质化现象,遵循市场规律,依据当地的历史文化资源提炼出具有吸引力的IP属性,打造个性化的文创产品。随着文旅产业的发展,旅游产品的开发越来越依赖于当地资源的开发,文旅产品的开发也越来越趋向于创意性和体验性。不难发现,那些独具特色,拥有丰富体验感的文旅产品和目的地总能留住人们的脚步。要迎合不断变化的市场,就需要深度挖掘当地的历史文化资源和精髓,“因地制宜、因时制宜”地进行产品设计和文化植入,打造出特色的、个性的文旅产品。如古街、纪念馆等大型产品,要兼顾内涵和亮点。大到建筑设计与布局,小到文创产品、讲解词的“梗点”打造,都要最大限度地放大其主题属性,依循历史文化的脉络,形成相辅相成、由形到意的文旅体验,人们不仅可以用眼看,还可以用心感受更为深层的内涵。

此外,文旅融合“两张皮”现象也从另一个侧面也反映了,懂得现阶段文化和旅游产业特点及市场需求的实践创意型策划人才的短缺。而其根源是缺乏全面的教学环境来培养人才。据悉,作为文旅融合的前沿阵地,国内各文旅学院的专业分类设置方面基本上还是文归文,旅归旅,文旅融合的教案依然匮乏。从人才培养的源头方面看,教师队伍的文旅融合的实践能力仍有待提升,分配到行业管理或旅游公司的旅游专业的大学生,其专业素养和文创等综合能力依然欠缺。

文旅院校须可以尝试打破固有的课程架构,加强校企合作,与当地的旅游企业、景区、酒店构建实训基地,同时深入了解市场及行业对旅游人才的实际需求,构建融合型的课程新体系。以文旅融合的思路进行课程设计的同时,引入“研学旅行策划与管理”等新业态证书标准,为培养“融合型高技能人才”注入动力。