|

|

|

|

|

五代十国可以说基本是唐末藩镇割据的延续,军阀们怀揣着王朝的美梦,在大好河山之间,你方唱罢我登场,流遍了郊原血。除了血腥,他们给历史留下了什么?有多少人记得他们的王朝和谥号?

南国的湿气,却滋润了历史即将枯竭的灵魂,血腥之外,还有吴越国钱氏世家竭力维护的西子湖。

钱塘自古繁华,那里有“三秋桂子,十里荷花”,还有“参差十万人家”。五代十国,天下纷扰,杀人如麻,独吴越人民安居乐业,百年不知兵革。

吴越国第一代国主钱镠 ,为唐末镇海节度使,驻扎杭州。公元 907 年朱温灭唐,在开封称帝,建后梁王朝,封钱镠为吴越王。

钱家一门世居浙江,祖业渔田。得山海河之厚养,至钱镠,天秉之以文韬武略之聪,地赋之以审时度势之明,可谓圣之时者,如水之就下,因地制流,辖江南一隅,致一派升平景象。

筑堤钱塘,阻潮汐之海水侵袭;疏通西湖,掘井九十九,民饮之而甘;晒盐,制茶,养蚕缫丝,烧窑造瓷,发展了吴越国的经济。自秦至唐,中国的重心都在北方,即便五代之初,天下名城,也无过于开封、洛阳,几十年大动荡之后,江南一枝独秀,吴越国成了中国的重心。苏州、杭州,户盈罗绮,市列珠玑,寺塔遍布,置身苏杭,如入天堂。

公元 960 年,赵匡胤于陈桥兵变之后,建立北宋王朝,978 年吴越国第五代国主钱弘俶,尊祖训“如遇真君主宜速归附”,纳土归宋,在朝代更替之际,西湖依旧是风月宜人的平安夜。为了消除宋太宗赵匡义的疑虑,钱弘俶率家人 3000 多口,移民开封,空留一座保俶塔,孤矗在西子湖北岸的宝石山上,向天祈福。

直至纳土归宋,吴越国统治杭州共七十余年。

在这70年来,吴越国在这西子湖畔留下了众多遗址,在长长的历史河流中,积累成独特的文化风景。其中佛教造像,具有更加鲜明的时代特点。

“奉佛顺天, 保境安民”为当时各任钱王们治国的根本信条,在他们统治不到百年的时间内,均大力提倡佛教,其时在杭州西湖沿岸群山兴建寺院、雕刻佛经、建造佛塔经幢、摩崖石窟造像等前所未见。

可惜的是,由于其后社会的动荡与历史的变迁,吴越国时期杭州地区的诸多佛像已圮废湮灭。

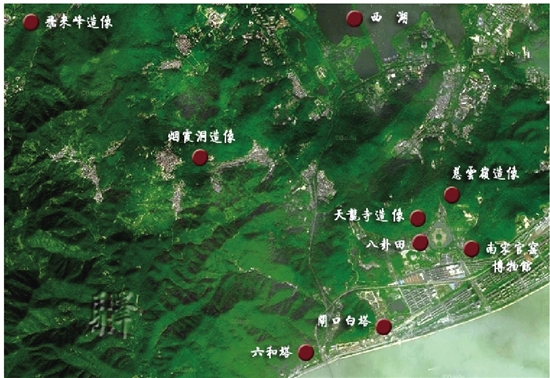

时至今日,在杭州西湖南面的翁家山、玉皇山、将台山一带,依然留存吴越国时期的多龛佛教造像,成为弥足珍贵的历史遗存和艺术精粹。2006年,以烟霞洞造像、天龙寺造像、慈云岭造像为代表的吴越国造像捆绑入围全国第六批重点文物保护单位名录,统称“西湖南山造像”,与“飞来峰造像”合并。

慈云岭石窟造像位于杭州市上城区凤凰山西部,在南坡东侧保存有两龛佛教造像;烟霞洞石窟造像位于杭州市南高峰西侧翁家山南麓,洞内雕凿有五代后晋吴越国的三世佛造像群和十六罗汉造像群;天龙寺石窟造像位于杭州凤凰山西部慈云岭西南坡,为北宋乾德三年吴越国王钱弘俶所凿;位于杭州南高峰下满觉陇路东端的石屋洞造像,为吴越王建。位于凤凰山南麓的圣果寺造像为吴越王钱镠建造,可惜胜果寺造像多已残毁;位于紫阳山南麓白马庙巷内的紫阳山仁王讲寺造像,为五代吴越国时期的摩崖造像群,现存造像五尊;飞来峰造像是西湖石窟中规模最大的一处石窟造像群,其中有五代题记或五代风格的造像有5龛11尊,主要分布在青林洞和飞来峰山顶……

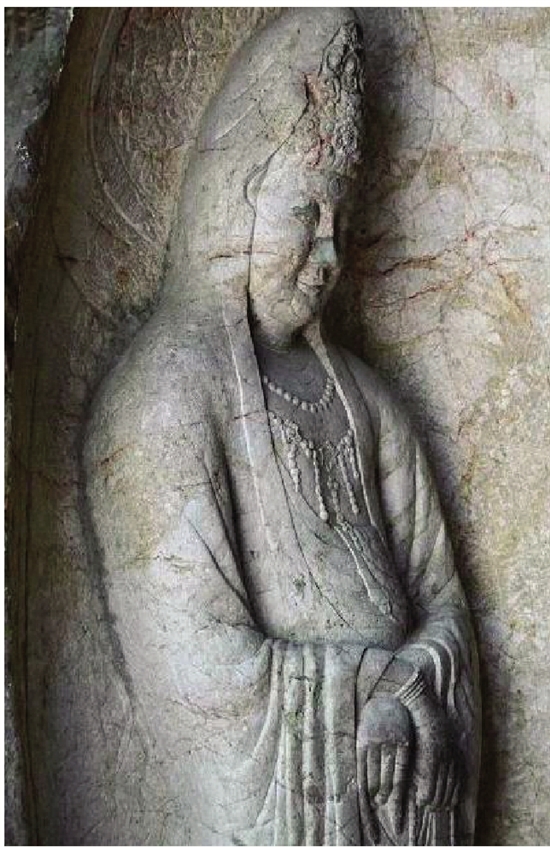

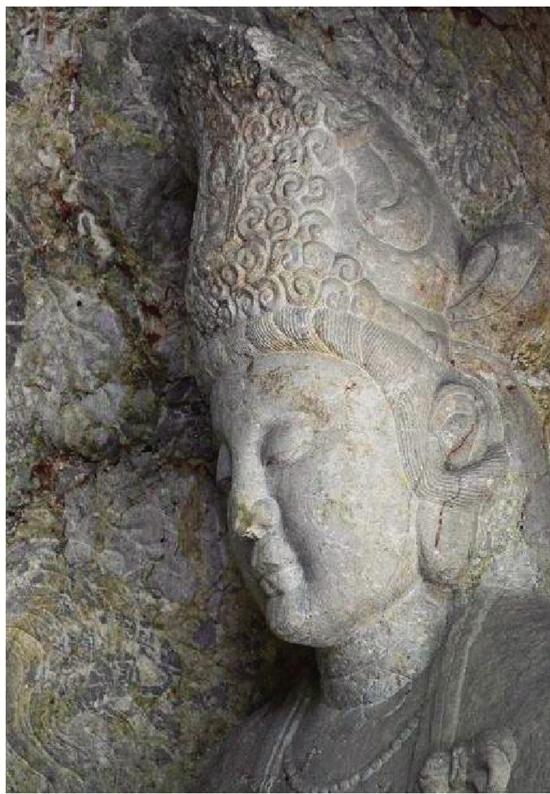

从整体而言,五代杭州佛教造像依然符合佛的三十二相、八十种好等造像量度及造像仪轨,符合对佛教三部造像典籍“三经一疏”的要求,大多佛与菩萨造像继承 了晚唐时期造型丰满圆润、衣纹简洁流畅的艺术特色,但其仪轨 约束已不再像前期造像那样严谨,表现手法更加自由开放,并出 现了一些江南造像的新格调和新面貌。

五代吴越国主佛造像基本为螺发肉髻,方额广颐,体态丰腴,多为全跏趺坐或善跏趺坐,手作禅定印或无畏印,犹存晚唐遗风。服饰表现上或着袒右式披肩袈裟,如慈云岭西方三圣、飞来峰西方三圣及单尊阿弥陀佛像等,或身披褒衣博带式袈裟,内着袒右式僧祗支,并在胸腹间束带,极具江南特色,如天龙寺弥勒佛像及阿弥陀佛像等。主佛衣饰通常以阴线刻划,线条简洁流畅,层次分明,褶纹深而精细,变化自然。

总体而言,五代吴越造像风格上袭晚唐,并具有明显的江南 特征,虽然其造像规模与造像水平不能与此前的中原北方石窟造像相提并论,但它在一定程度上填补了我国此阶段中原佛教石窟造像艺术空白的缺憾,使得我国佛教石窟造像历史得以延续。

尽管西湖南山造像在文革“破四旧”运动中遭受严重破坏,其保存现状不可与飞来峰造像同日而语,但从少量残存的部分造像之中,依然可以窥见那个时期圆熟洗炼、饱满瑰丽的艺术风格,感受其对包括飞来峰造像在内的杭州地区后期佛教造像的深刻影响。

也正是基于这样的考虑,我趁着节假日依次走完了飞来峰造像、烟霞洞造像、天龙寺造像、慈云岭造像,有收获也有遗憾,但这已经是文保寻访之旅的常态了。

较之于其它的风景名胜,这些造像常常带着历史的累积性。中国历史太长、战乱太多、苦难太深,没有哪一种纯粹的遗迹能够长久保存,除非躲在地下,躲在坟里,躲在不为常人注意的秘处。

于是,和大多的遗迹一般,参观这些造像不是看逝去的标本,而是看活着的生命。站在这些造像前,生命被裹卷着,身不由主,踉踉跄跄,行走在回望的路上。然后,在当下的阳光中,一点点地找回自己的感觉。

去拜访这些造像之前,是要先从历史的文字中去咀嚼时光的味道的,这样才能在这些线条、色彩和造型中读懂曾经的风霜和过往,才能在这些信仰中,挖掘生命的内涵,寻找心灵的成长。

好多次,夕阳西下,这些造像在光影的变幻中迷离着时光的沉寂和剥离。走在归途,回望,造像已经沉睡,山林也已沉睡,和所有的山林一样,低低的,静静的,只剩下风吹过树叶发出“沙沙”的声音,和千年前一样。