祭灶,过了“小年”是“大年”

|

|

|

|

祭灶节,在我国民俗中历史悠久,是汉民族的传统节日。俗谚云:“过了腊八就是年。”这话不假,可还有一句——“过了小年是大年”。

祭灶,过了“小年”是“大年”

◎ 刘 青

小年的时间,南北不同。北方在农历腊月二十三,南方则是二十四。小年其实就是年了。这一天,外出务工的人们陆续返乡,开始年节的准备活动。小年这天的头等大事,就是祭灶王爷,因此也称“灶王节”。

灶神,传说性格低调,宅心仁厚。一年之中的大部分时间,都栖居于灶台附近,掌一家之饮食。古人没有燃气灶,只有烧火的灶台。所以,古今普遍认为,灶王又是火神。东汉《风俗通义·祀典》引《周礼》所云:“颛顼氏有子曰黎,为祝融,祀以为灶神。”原来灶神单名“黎”,是上古五帝之一颛顼的后人,血统高贵。黎又是怎么成为灶神的?

这段失落的历史,在一些古老文献中留下了吉光片羽。儒家经典《尚书·尧典》日:“日永星火,以正仲夏。”这句话意思是,黄昏前后,大火星出现在南方天空正中位置时,仲夏到来,此日白昼时间最长。春秋时期的《国语·周语》又说:“火见而清风戒寒。”意思是日出前后,大火星出现于东方,意味着天气将要转凉。这些经典推出,那时用的历法是“大火授时法”。后来,大火授时法被商人继承,成为殷商的传统。商代设有“火正”,专司观测大火星。今天,河南商丘还有保留有阏伯观星台的遗迹。

而在相对比较先进的阴阳历启用后,掌日月观测的天文官羲和、常仪走马上任。大火星的作用不再那么重要,曾有过辉煌过往的天文官火正黎,下岗了。再之后,知晓他身份的人越来越少,以至于和火神混淆,最终成了灶神,主管饮食。而他也只能半推半就,屈居于人世炉灶间这一方小天地里。

灶神的前世今生跌宕起伏,令人唏嘘。不过,我们不禁好奇,为何腊月要去祭祀一位“过气”的星宿神?

“腊者,接也,新故交接,故大祭以报功也。”如此看来,腊,处在新旧两年交替时,即岁末。辛苦劳作了一年的人们,在这时得以休息放松。同时,农业生产周期的终结,意味着岁末丰收祭的开始,人们祭拜祖先和五位与人们的日常生活息息相关的神明,以示感恩。因此这是一年中最为盛大的祭祀庆典。子贡就曾跟着老师孔子去鲁国观看蜡祭(腊与蜡在后世合流)。用子贡的话来说,那“一国之人皆若狂”。

可是,五祀当中,今天为何只有祭灶保留了下来?

西汉宣帝时,有一位叫阴子方的人,平日里慈爱仁孝、乐善好施。因此,在乡里颇受好评。某年腊日,他早起晨炊,突见灶神降凡显灵,子方忙不迭的跪拜,并将家中黄羊作为供品奉献。说来也怪,此后他田产遽增,成了名震一方的巨富。到了他的孙子阴识时,阴家已是门丁兴旺、家业昌盛。

阴子方祭灶暴富的奇闻很快传开了,人们见灶神如此灵验,便争相效仿。从此,腊日黄羊祭灶的风俗流传了下来。这则故事被收录于南朝范晔所作的《后汉书》中。

祭灶为何能致富?这就要问问汉武帝了。

据《史记·封禅书》记载,方土李少君曾劝武帝祭灶,他振振有词:“祠灶则致物,致物而丹砂可化为黄金,黄金成以为饮食器则益寿,益寿而海中蓬莱仙者可见,见之以封禅则不死,黄帝是也……”李少君以三寸不烂之舌,向武帝透露了祭灶背后富贵连环的奥秘。

以李少君为代表的方士认为,烧炼丹砂辅以台剂,可得黄金。既然真金不怕火炼,说明具备永恒、坚固的品质,那么使用这种黄金打制的食具,应该就能长生不老。

但如何炼丹为金?无疑,需要反复实验,而当时尚未摸索出一套稳妥的方案。于是,炼丹的成败变得神秘莫测。炼丹方士们小心翼翼地采药合药:精心挑选良辰吉日:炼丹前又诚惶诚恐地祭灶拜神,整个过程表现得郑重其事——毕竟这是关乎“致长生”的大事。

所以,武帝祭灶,祭的并非家中炊灶,而是炼丹家的丹灶。而民间对这事,产生了误会,认为祭灶可以得黄金,即致富。殊不知,在汉武帝眼里,只有长生不老才是头等大事。

无论如何,因为道教方士对祭灶的重视,灶神的神格,在汉代发生了些许变化,地位也一下子提高了许多。

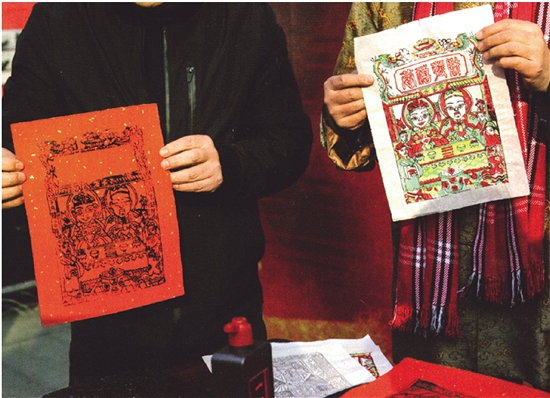

过去家家产户供灶王,不供就不像个家。具体的供法,因人而异,可以供奉灶王爷的纸马,或是供上了红漆的木板牌位,写上灶王尊号。要么,干脆直接写张红纸贴厨房墙上,再配上“上天言好事、回宫降吉祥”的对联,和“一家之主”的横批,就算成了。

对联写得都是漂亮话,可仔细看看灶王爷的纸马,就会发现有点不对劲。

画中灶王爷身边围着一大圈童子、侍神,人数不定。最关键的是,还有两位抱着罐子的侍神,两个小罐上一个写“善”,一个写“恶”。千万别小看这两个罐子,这里头藏着每户人家日常的善恶品行。这家人每做一件善事,灶王爷就往善罐里放纸条;作了恶,就往恶罐里放纸条。

到了年底,灶王就要上天,去玉皇面前打小报告了。届时,玉皇大帝会根据善恶多少,来判断这家人的功过,决定是赐福还是降灾。这就是灶王爷又叫“灶君司命”的原因。

其实,这也由不得他。灶神的司命神格,是他星君的身份决定的。或者说,但凡有授时功能的星宿,多半都被赋予了司命的神格。毕竟他曾经“掌控”着世间的寒暑四时。换言之,他也是时间之神。所以,人们寿命的时间,他也说了算。

这一点,在汉代就见端倪。汉淮南王刘安主持编著的《淮南万毕术》中写道:“灶神晦日归天,白人罪。”晦日,指的是农历每月的最后一天。选在月末时上天去汇报人的罪状,是受汉代“上计”制度的影响,类似于月底清算。到了晋代,灶神彻底演变为督查人间罪过的司命神。葛洪在《抱朴子·内篇》中记载,灶王爷在每月月末,要上天报送人间功过,“大者夺纪,纪者三百日也。小者夺算,算者三日也”。犯了大错要少活三百天,犯了小错也要少活三天。意在劝人为了抵日常之过,平日里积德行善,多做好事。

可是,人非圣贤,孰能无过?于是,人们想了个妥善的法子。宋《东京梦华录》记载:“二十四日交年,都人至夜请僧道看经,备酒果送神,烧合家替代钱纸。帖灶马于灶上,以酒糟涂抹灶门,谓之,醉司命’……”

抹蜜上酒这等招数,旨在贿赂神明。比如,为让灶王爷此番行程轻松些,给他备上马匹,有了马匹,自然少不得备着马料,如草秸、料豆等。还有阔绰人家专门去裱糊铺,订纸糊的四人轿,抬着灶王爷上天,显得体面。

此外,各式供品也少不了,这些都得在灶王上天告状前备好。宋代范成大《祭灶词》中就描写了一应供品:“云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂热双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。”有猪头、鱼、豆沙、粉饵团,这说的是南方的苏州。如果是北方,供灶的祭品则少不了关东糖和糖瓜儿:关东糖是用黄米做的,先把黄米谷子泡透了,发芽成“酶”,再加入到煮熟的黄米中,米中的淀粉转化为麦芽糖,再拉成长条状,冻一夜就硬了。关东糖里面是空心的,要是做成扁圆的就叫糖瓜儿。

到了腊月二十三日午夜,该送灶王爷了。通常是由主祭人带领着,全家一起走进厨房,在灶王位前肃立,上香礼拜。按长幼尊卑,每人给灶王爷叩首三次。主祭人朗读《灶王经》等祭文,求灶王爷保佑。这时香烛快燃烧尽了,讲究的话,再依次磕三个头。然后,把糖瓜儿、酒糟抹在灶王的嘴边。这叫“粘灶”和“醉司命”,灶王吃糖或酒醉,肯定说好话了。这时再把灶王爷从墙上“请”下来,带到院子里。

灶王爷今夜送走了,只等过年接神时再接回来。

春节期间灶王爷不在家,家家可尽情地欢乐。待到接神时,将备好的新灶王纸马贴到灶上,新的一年就又开始了。

供奉灶王爷的的牌子上通常写着“东厨司命九皇灶君神位”。这两块清代的金漆神位,现藏于首都博物馆。