盛美珐琅,景泰蓝

|

|

|

清末民国,被皇家专宠的景泰蓝,由宫廷御造移入民间作坊,会有怎样的故事发生?它又是如何贴上国粹、国货、国礼的标签,走出一条“国字头”之路的呢?

盛美珐琅,景泰蓝

◎ 金 卉

1889年正月,光绪皇帝大婚了。据记载,这场奢华的婚礼耗银550万两,盛典陈设极尽隆重。不过,令人意想不到的是,其中作为皇家门面必不可少的景泰蓝陈设品,竟然是从民间作坊定制的。

原来,旱在乾隆五十四年(1789年),养心殿珐琅作就曾经停工歇业,虽然嘉庆年间又恢复过生产,却也渐渐变得形同虚设。富丽堂皇的景泰蓝,一度是清代皇室最钟爱的用器,是帝王的好尚之风变了么?根本原因在于,景泰蓝的制作成本过于高昂,而清朝后期,皇家已经没有财力支撑这笔庞大的开销。

一扇门关闭了,另一扇门却在悄悄打开。1840年鸦片战争爆发,西方人借此走近东方艺术的秘密花园。作为乾隆皇帝挚爱的御前陈设、禁院奇珍,景泰蓝充斥了东方宫室,使洋人眼界大开。它恰恰又具有西方文化最认可的纯粹的蓝色,因而这种泛着宝石般光芒的东方奢侈品,被外国商人带回国,大受追捧,一个新市场也诞生了。

咸丰朝以后,宫外出现了德兴成、全兴成、天瑞堂等数家作坊,精心解锁景泰蓝烧造的秘密,景泰蓝东山再起,这才出现后来宫外制造“倒流紫禁城”的趣事。

1904年,在美国芝加哥博览会上,曾经为光绪大婚完成“高定货”的商号“老天利”,以一只景泰蓝宝鼎炉捧得金杯:继而在1915年巴拿马万国博览会中,再次荣获一等奖,引起极大轰动。

景泰蓝天然的高贵血统,寄托着西方对中国贵族文明的幻想,成为外国人心目中的中国国粹。

从清朝末年开始,惊艳了西方的景泰蓝,通过一次次在国际博览会上亮相,渐渐成了极受欢迎的外销工艺品,赢得了大量定单。景泰蓝成了当时的“明星”国货。

不过,西方人也很喜欢具有时代面貌的景泰蓝烟具、茶具、饰品与徽章等。当时,甚至还出现了专门生产特殊题材的作坊,比如北平(今北京)专为天主教服务的晋丰工厂,生产圣水罐、十字架、吊灯铃铛,花样却是中国传统图案万字、云彩地儿,十分特别。

畅销却并非意味货美。在研究者看来,清末民国的景泰蓝,总体水平逊于前代,这是因为作为商品的景泰蓝,难以像宫廷御造那样不计成本。有记载称,当时的小作坊工人一天最长要工作十七、八小时,夏天通行夜作,在昏暗的灯光下,加倍地耗费着工人的精力。一间作坊中,“师傅”和“学徒”的比例,往往意味着产品的精粗之别,学徒艺术欠佳,却可节省成本,出品水准受到影响。

及至上世纪三四十年代的战争时期,景泰蓝生产陷入最黑暗的时期,仅剩少数有些规模的作坊,但为压低成本,也不得不偷工减料,色彩鲜艳虚浮,胎骨又轻又薄,放入水中甚至能够漂浮,人们戏称其为“河漂子”。

景泰蓝需“重工”,不惜成本制造,才有那种一丝不苟之美、明亮滑润之质。清末民国,市场如饥似渴,时局却难以给这门艺术以营养。幸好,还有市场这把“尺子”,可激发部分有实力的作坊,也交出了一大批特殊时代的精品。

几年前,北京首都博物馆曾举办“燕京八绝古今精品大展”,展出明清及民国时期的景泰蓝文物。其中有一件掐丝珐琅(景泰蓝)“老天利款”花卉纹瓶,在同台展示的数件民国藏品中,显得鹤立鸡群。

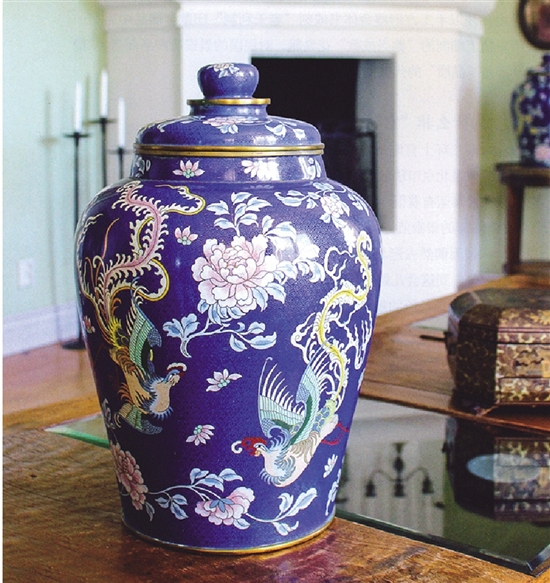

这件民国精品景泰蓝器型高大、设色高雅亮泽、掐丝图案细腻有力,最特别的是,它的器口与底足,仍然金光耀眼……这正符合精工景泰蓝“胎重、工细、金底”的风格特点。尤其是“金底”,指的是器皿底由紫铜镀金,并以手工方形瘦金体书或刻“老天利制”印款。展品中另有一件清末精工细制的“德兴成款”花鸟瓶。对民国的景泰蓝产品而言,“精工”即是“品质”的代名词。

北京南二环上有座景泰桥,走过附近的景泰路,经过景泰小学,在景泰小区旁是北京市珐琅厂,厂内坐落着中国首家景泰蓝艺术博物馆……这一带与景泰蓝有着很深的渊源。

1949年的景泰蓝行业,可以用“濒危”两个字来形容。有一天,梁思成与林徽因偶然去逛北京海王村的古玩摊,摊主说:“北京的景泰蓝热闹了几百年,到这会儿算是快绝根了。”两人因此关注起当时的景泰蓝作坊,果然发现其可怜的规模——大不过二三十人,小者仅有两三人,从事简单的手工操作。

在林徽因看来,景泰蓝有着“古玉般温润、锦缎般富丽、宋瓷般自然活泼的特质”“国宝不能失传”。于是两位教授挺身而出,在清华大学营建工艺美术小组,并成立国营特艺实验厂抢救景泰蓝。

如何抢救呢?林徽因和小组成员一起,再次走进徘徊在倒闭边缘的小作坊。他们得到的调查结果是:新老艺人青黄不接,但手艺尚在。几百年来的作坊式生产,图案单调,缺乏竞争能力、产量低、销路不畅才是痼疾。

要拯救景泰蓝这一濒临灭绝的传统艺术,最关键是全面更新设计,才能让它起死回生。

传统景泰蓝大多只有荷花、牡丹和勾子莲这些图案,林徽因决意独辟蹊径,在历代装饰资料里找灵感。她邀请研究敦煌的艺术家常沙娜加入小组工作。最终,成员们一起设计出简洁、明快的祥云火珠,浪漫动人的敦煌飞天……崭新的景泰蓝图案诞生了。当时,苏联著名芭蕾舞演员乌兰诺娃得到了一件飞天图案的景泰蓝瓶,她赞叹道:“这是代表新中国的新礼物?真是太美了!”

传统景泰蓝工艺有了新的生命。一批景泰蓝台灯、烟具套盘和敦煌题材装饰大盘等,在1952年新中国北京举行的“亚洲及太平洋区域和平会议”上,作为代表中国人民献给世界和平的礼物,被郭沫若称为“新中国第一份国礼”。

有了这样的艺术高度,有了“国礼”这个新的“国字头”称号,景泰蓝产业重生了。今天的北京市珐琅厂,即是由1956年前后诸多大大小小的珐琅生产合作社合并而成,1958年,国营特艺实验厂也加入进来。

焕发新颜的景泰蓝不仅有了销路,还成为当时国家主要的出口创汇产品之一,北京市珐琅厂一年的出口额达到了300万至500万美元,当时35美元就可以买1盎司黄金。以至于到今天,在欧美古玩收藏市场,我们还能看到它们的身影……

从皇家专宠的华彩重器,到最世界的中国符号,景泰蓝走过的曲折道路,就是不朽的传奇。