宋代山水画中的造化:师法自然

|

|

|

|

宋代山水画中的造化:师法自然

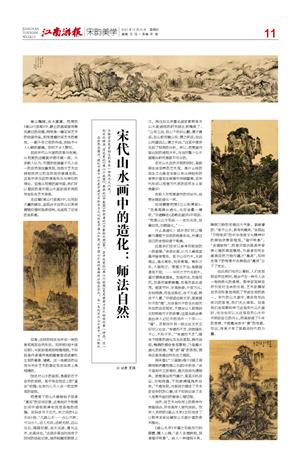

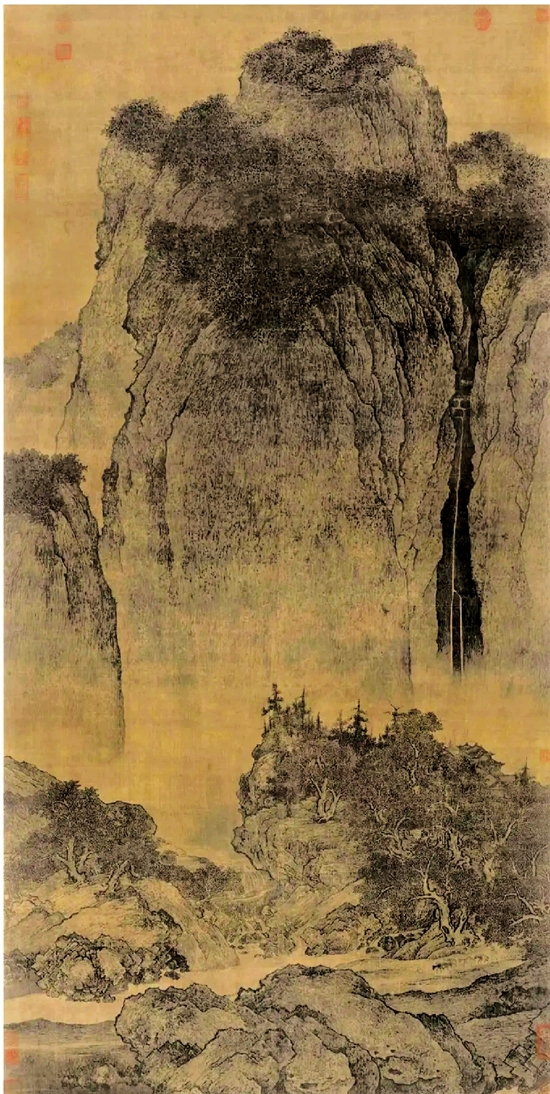

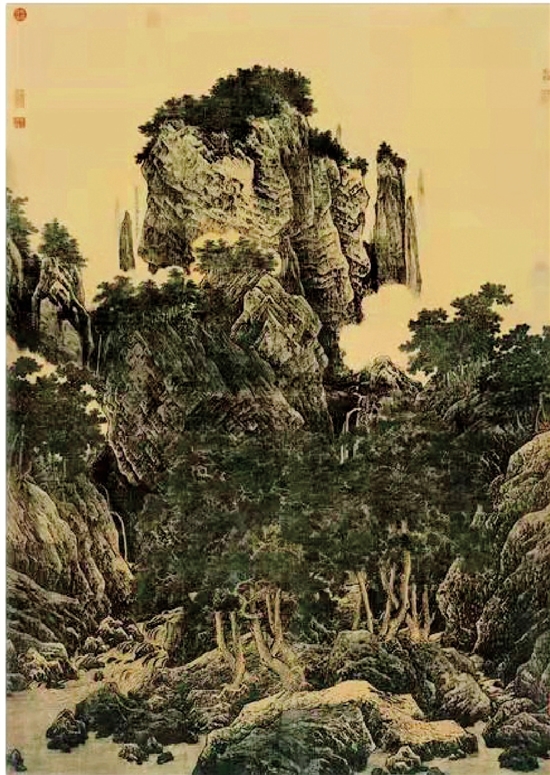

在世界范围内,被认可最可以代表中国艺术和东方文化的是中国山水画,而中国山水画的高峰则出现在宋代。在一系列宋代山水画中,可以断代到宋的精品,有范宽的《溪山行旅图》,郭熙的《早春图》和李唐的《万壑松风图》等。其中范宽的《溪山行旅图》更是被誉为宋代绘画的第一神品。这一风格背后是否相应的存在一种观念文化呢?

◎ 记者 王珏

高山巍峨,流水潺潺。范宽的《溪山行旅图》中,静止的画面里有微风拂过的动感,明明是一幅空间艺术的绘画作品,却传递着时间艺术的感觉。一副千年之前的作品,却给予今人心醉的意境。如何不令人赞叹。

说到宋代山水画的改革与发展,从范宽的这幅画中便可窥一斑。大多数人认为,中国的绘画基于天人合一的自然观注重表现,而西方艺术加持物我两立的自然观而强调在现。这其中涉及到的便是形似与神似的悖论。但是从范宽的画作里,我们可以看到的是中国山水画家追求再现母体形态艺术审美。

在这幅《溪山行旅图》中,应用到大量的皴法,呈现合乎自然山石表层褶皱纹理和地质结构,也呈现了空间的体积感。

但是,这样的技法也并非一味的客观再现自然形态。如苏轼《枯木怪石图》,与其说是再现物理相貌,不如说是作者借用笔韵墨章宣泄或寄托主观的意象、情感。这一类皴法的运用与书法艺术的象征性在本质上是相通的。

技法对山水的呈现,是画家对于自然的观照。其中有在技法上的“真实”把握,也有内心天人合一的世界观的呈现。

范宽笔下的山水能够给予观者“真实”的空间印象,这是他对于物理空间中透视规律和视觉思维的把握。实际成书于五代、宋之间的《山水论》说:“凡画山水……占山尺树,寸马分人,远人无目,远树无枝,远山无石,隐隐如眉,远水无波,高与云齐,此是诀也。”这或许是当时流传于民间的经验记录,虽然粗糙却朗朗上口。再往后北宋著名画家郭熙有关山水画透视的研究就比较精致了:“山有三远,自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”这其中便涉及到了视角的分析。所以,范宽画作里达到的透视水平,与当时整个山水画理论研究是密不可分的。

在对山水自然关照的同时,是映照本体世界的艺术观。是什么样的观念文化能在东晋以来众神轻形的审美价值观念氛围中突破重围,在宋代形成以范宽为代表的自然主义审美意识?

在前人对范宽画作的评论中,经常会提到造化一词。

如吴镇题范宽《江山秋霁图》:“岂是笔端分造化,无穷岩壑一缣收。”刘道醇在《圣朝名画评》中写到:“范宽以山水知名……在古无法,创意自我,功期造化。”……

什么是造化?或许我们可以理解为着眼于目前的物象形态,并通过自己的体悟诉诸于笔端。

这里我们还可以参考苏轼说的一段画理:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之。常理之不当,虽晓画者有不知。……与可之于竹石枯木,真可谓得其理矣。如是而生,如是而死,如是而挛拳瘠蹙,如是而条达遂茂。根茎节叶,牙角脉偻,千变万化,未始相袭,而各当其处,合于天造,艳厌于人意。”仔细读这段文字,里面画竹子的“理”,无非是竹子的生长枯死形态的自在规定,不禁会让人联想到王阳明格竹子的故事,这里也就会牵连出学人记忆中的另外一个字——“道”。苏轼另外有一段议论文字正好可以论证:“有道而不艺,则物虽形于心,不形于手。”“有道而不艺”,隐含于物象的造化及无法显现,换句话说,精确的描绘客观事物,乃是揭示造化的前提,“理”或“道”的表现,原来还是凭借自然形态之再现。

再来看《广川画跋》卷六《提王居卿侍制所藏范宽山水图》中所写:“余于是知中立放笔时,盖天地间无遗物矣。故能笔运而气摄之,至其天机自运,与物相遇,不知披拂隆施所自来。”不难发现,与其说它描述了艺术家创作时的心境,还不如说记录了本人观赏作品时的接受心理过程。

当然,将艺术与形而上的哲学作表里结合,并非是宋人首先发扬。而宋人宗炳的《画山水序》正好完成了以哲学本体论阐发山水画价值的美术理论。

《画山水序》开篇之句就如万钧雷霆,震人心魄:“圣人含道映物,贤者澄怀味象”。给人一种雄视千秋,睥睨万般的宏阔远大气象。紧接着的:“至于山水,质有而趣灵。”体现出“万物有灵”的中华传统文化精神中的原始宗教思维观。“澄怀味象”,“含道映物”,即是中国古典美学审美心理的典型概括,为画者如何去感悟自然万物内蕴之“趣灵”,如何在笔下的物象中去展现这“趣灵”立下了定论。

由此我们也可以看到,人们在观照自然世界时,便会产生一种天人合一物我同化的遐想。哲学家观照自然引发对生命的反思,艺术家撰写自然则形象地再现了宇宙空间的统一。宋代的山水画中,是否有如此深沉的思考,我们无从得知。但是我们在观察和学习这些宋代山水画时,往往也可以从这些自然山水中关照到自己的内心,那是穿透了千年的思想,于笔墨流传中“意”的传递。如此,传承才有了其推动时代的力量。