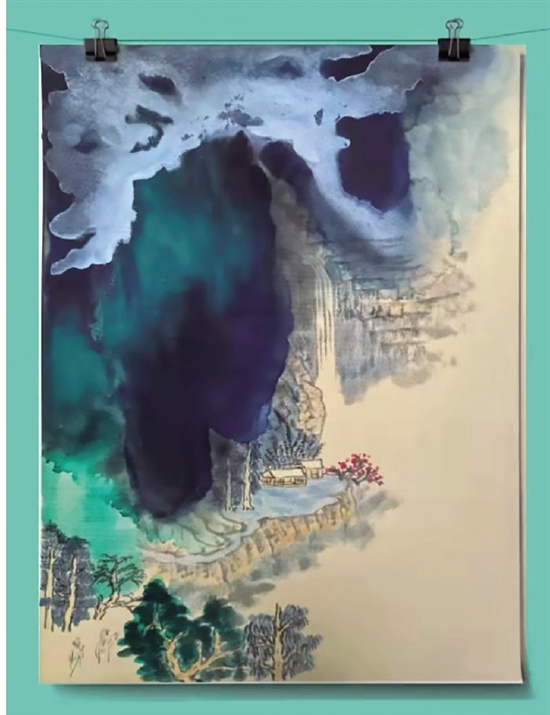

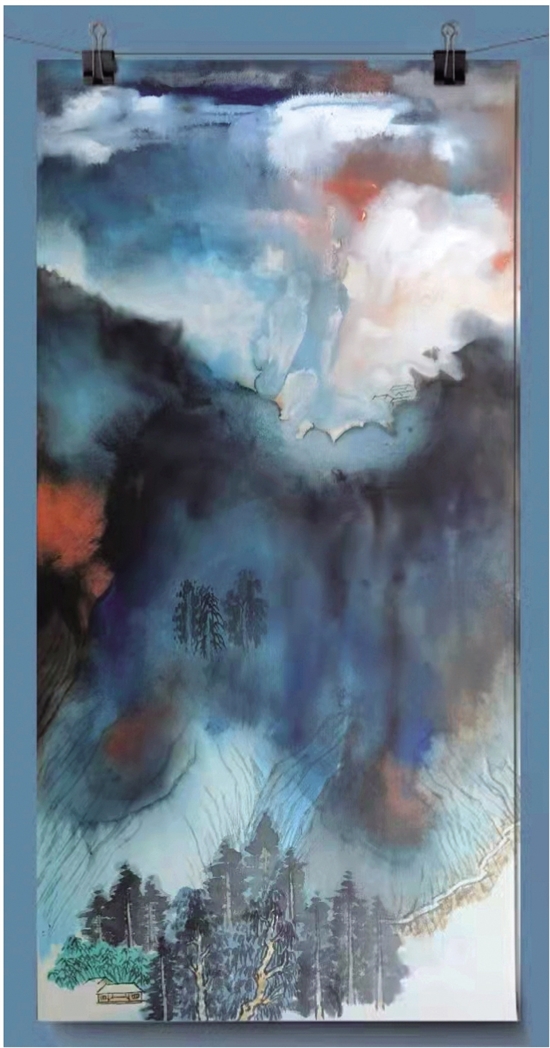

欸乃一声,山水绿

|

|

|

|

|

说到青绿山水,也许大多数人都会想到王希孟的《千里江山图》。在现存的宋、清代山水画作中,确实没有比《千里江山图》更令人心旷神怡的,由此,说到青绿山水,我们就会联想到宋代美学,但其实到了宋代,能够写青绿山水并成为大家的画师,在当时是有限的。

如果从青绿山水的文化构成来探讨,浪漫主义的青绿山水是中国神话——道教文化的艺术反映,那么,在对道教大多持扶植立场的宋代,青绿山水为什么会逐渐式微呢?也许从青绿山水在宋代的“遭遇”,我们可以看出宋代美学中对于美的取舍。

矣

乃一声,山水绿

◎ 记者 王 珏 绘画:郦 纲

当我们在谈论命运的时候,其实是在说两个范畴,一个是“命”,一个是“运”。当我们在说一个艺术流派的时候,自然也需要了解它的“命”和“运”。

中国的山水画以水墨或者“墨骨”淡彩形式为主流,言下之意就是还有其他的绘画形式,重色轻墨的青绿山水便是其一。

从青绿山水的“命”来看,它根植于中国古代文化中的神话。在富有浪漫主义色彩的《山海经》和《楚辞》里,便可寻找到青绿山水最早的痕迹。

《山海经》中原有配图,虽这些配图早已不存,但是在郭璞《图赞》的文字中我们还是可以想象其形态,以及在王逸的《楚辞章句》中,也透露了楚国贵族庙堂图妆“天地、山川、神灵”的消息,当年的画工正是以超经验的浪漫主义笔调描绘了那天地山川中羽化登仙的情景。

以及后世出土的各种壁画,更是将浪漫主义发挥得淋漓尽致,虽然这些还并非是真正意义上的青绿山水,但是其中涉及到的颜料,有矿物色、植物色、动物色,其中矿物色包括朱砂、上红和银粉,植物色中包括清黛和藤黄,还有动物色的蛤粉。从色彩来看,作品有很强烈的装饰风,诡奇的形象和富丽的色彩、优美的形式与虚无的想象浑然一体,就画作的色彩使用技巧上看,可以认为是青绿山水创作的原型。

也许正是归功于神话在中国观念文化里的重要地位,青绿山水在宋代以前已趋于成熟。如果说宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》分别是自然主义山水和意象山水的理论奠基作,那么,顾恺之的《画云台山记》就是青绿山水创作论首制了。

《画云台山记》描写了张天师七试弟子的故事,通篇是画家本人针对这个故事的创作构思记录。虽然作品围绕张天师及其弟子勾画人间仙境,但是使用了大量的文字描述了自然环境中的种种物象。文章开篇说:“山有面,则背向有影,可令庆云西而吐于东方青天中。凡天及水色,尽用空青,竟素上下暎日。”其中所说的“庆云”,是指一种象征祥瑞的彩云,“空青”,是指四川西昌出产了一种青色矿物质。以青蓝诸色敷染画面,这并便呈现了青绿山水的创作方式。

在顾恺之的《洛神赋图卷》中,有一些被缩小了的山水树石,其中也可窥得青绿山水早期的风格与特征。

对青绿山水画迹的考察,我们还可以追寻到隋代的展子虔《游春图》。虽然目前原画不可考,但是在后世的摹本中,可以发现这个作品属于典型的青绿山水画作。

明代詹景凤《东图玄览编》记此画说:“其山水重着青绿,山脚则用泥金。山上小林木以赭石写干,以水瀋靛横点叶。大树则多勾勒,松不细写松针,直以苦绿瀋点。松身界两笔,直以赭石填染而不作松魿。人物直用粉点成,后加重色于上分衣折,船屋亦然。”该文字大致是《游春图》的实录。这往往也被后世认为是青绿山水样式开始成型的作品。

如果说中国的神话故事是青绿山水“命”之起源,那么青绿山水的“运”,便随着中国神话——道教文化的起伏而铺展开来。

唐代是一个宽容宗教的历史时期,道教的发展尤为突出,青绿山水以其浪漫主义的情调再现了神话故事中的想象,成为道教文化的艺术呈现方式。由此青绿山水趋于成熟。

但是,此时的青绿山水作品与宋代青绿山水作品比较风格特征有着明显的不同。

虽然宋代各朝君主,对道教大多持扶持立场,但是宋人功利主义的宗教态度改变了青绿山水的“运”。

宋代最高统治者的宗教态度是十分清楚的,即维护自身崇高地位和政治秩序。所以,真宗伪造天书假托天神降临。

而对于大多数士大夫而言,侍奉道教,也只是讲求吐纳炼丹术,并非为了羽化成仙。这些理性的态度结合当时的理学家,汲取道教中的本体论和万物生成说,建构起了庞大的形而上的思辨体系,反而形成了批判成仙观念思潮。

于是,青绿山水不得不顺应时代的审美趣味,逐渐从想象走向写实。即使如此,宋代成名的青绿山水画家也不多,主要是北宋的王诜、王希孟和南宋的赵伯驹、赵伯骕兄弟。

其中,王希孟的《千里江山图》最为大家所熟识。《千里江山图》全长达1188公分,大概是在一整幅长绢上画成的,其构图是典型的中国画移点视透。与王诜的作品相比,王希孟的这幅画显然更倾向于写实风。从总体上看,可能会产生类似观照自然主义山水的印象。这与宋代对于宗教的理性态度是休戚相关的。

而《千里江山图》能够在开卷一瞬间便摄住观画者的心神,与它绚烂的色彩不无关系。但是,到了南宋以后,文人大多趋向于意境的表现,在运用色彩方面的突破就少了。

再看赵伯驹的《江山秋色图》。画作中江水与山体的间距并不开阔,视觉印象不如王希孟《千里江山图》那般旷荡。然而,画上的山体形构却很有特色:几乎所有山体的延伸轴都指向第三度;各个山体形象皆呈扭曲状,似乎刚刚从平静的江底冉冉升起;也许是为了追求变化,画家笔下的山貌或嶙峋清癯,或妖娆妩媚,很容易使观赏者联想到一些只有人类才具备的情感和品质。同时,画面上点缀了难以历数的人间印迹:崖谷的栈道、山岗的石阶、飞瀑下的庄院、茂竹中的寺观、跨水长桥、江面小舟、水滨垂钓、溪岸待渡,以及岫岭行旅、林间放牧……

此时的青绿山水,虽托胎于中国的神话故事,但是在宋代的理学思想影响下,逐渐与文人审美相融合,成为理学思想的一种表现形式。

或许,对于宋代的美学而言,神仙之美,不过山水之美,神仙之境界,不过是“欸乃一声,山水绿”的感悟罢了。